« Quand la BU propose des services pour les cours en ligne des enseignants-chercheur », par Jennifer Wolfarth-Garcia

Le 11 juin 2020, Dominique Lahary et Anne Verneuil postaient sur le blog professionnel de Dominique Lahary, DLog, un long billet détaillant ses inquiétudes quant à l’avenir des bibliothèques. Si la période de confinement a, selon lui, permis de mettre en avant la nature indispensable des équipements de lecture publique, le caractère fragile, non obligatoire ou aléatoire, des budgets qui leur sont alloués et leur nécessaire adaptation au contexte risquent de mettre en péril l’efficience de leurs missions de service publique en réduisant drastiquement leur périmètre d’action.

Les fermetures des établissements et les restrictions imposées pendant ce confinement ont modifié le rapport que les publics entretiennent avec les bibliothèques. Des initiatives ont été mises en place dans l’urgence pour accompagner au mieux ces publics et ne pas rompre brutalement le lien entre établissement, population et territoire. Il a fallu repenser le modèle de bibliothèque tiers lieu tel qu’il était envisagé jusqu’à présent et tenter de faire fonctionner a minima les établissements malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire du pays. Les impératifs du déconfinement - distance de sécurité, désinfection des collections, rassemblements limités – n’ont pas rendu plus simple l’accès au livre, à la lecture ou aux activité culturelles, bien au contraire. Les protocoles sanitaires indispensable à la réouverture prévue le 11 mai 2020 ont modifié les modalités de fréquentation et d’emprunt et contribués à complexifier la situation. Ces bibliothèques entravées proposent désormais des services considérablement réduits.

Alors faut-il se réinventer ? Quel chemin tracer pour que la bibliothèque post-covid ne se transforme pas en simple guichet d’enregistrement et remplisse pleinement ses missions ?

Le décret du 24 mars 2020, modifié le 14 avril 2020, a annoncé la fermeture des établissements recevant du public. Ce décret d’application a résonné comme un coup de tonnerre pour les personnels des établissements culturels. En réaction, la plupart des bibliothèques de taille suffisante ont mis en place un certain nombre de mesures afin de garantir la continuité du service publique et l’accès le plus large possible aux collections et ressources.

Les bibliothèques et médiathèques ont, en effet, multiplié les initiatives et ont ainsi permis l’accès à tout ou partie de leur ressources, proposé des services innovants et exploité toutes les possibilités offertes par les outils numériques.

Innovantes et ludiques, comme « la BnF dans votre salon », ou pratiques à l’instar des makers parisiens, les initiatives les plus nombreuses ont concerné l’ouverture des ressources quand cela était possible. Un grand nombre d’établissements a ainsi fait le choix de laisser, pendant toute la durée du confinement, l’accès libre et gratuit à l’ensemble de ses ressources numériques. Outre l’avantage d’être utilisé par le grand public dans un objectif récréatif, cette action a eu comme conséquence directe pour la communauté scientifique de raviver le débat déjà largement entamé autour de l’Open source. Ainsi pour Vincent Hachard, directeur adjoint du SCD de l’université de Nantes, « […] cette crise montre à quel point le développement de la science ouverte par le dépôt des publications des chercheurs dans des archives ouvertes est indispensable ».

Autre conséquence de la crise, la multiplication des publications sur la Covid-19, scientifiques ou non, a également remis sur le devant de la scène, s’il en était besoin, le rôle des bibliothèques dans la lutte contre les fake news. De nombreux ateliers d’éducation à l’information avaient déjà eu lieu avant le confinement mais la profusion de contres informations sur le corona virus, des publications scientifiques hasardeuses ou incomplètes ou plus simplement la publication d’informations non vérifiées ont rendu indispensable l’accès à une information fiable.

Conséquence inattendue, les initiatives des lieux de culture, bibliothèques comprises, ont modifié la notion d’accessibilité universelle. Difficilement effective depuis sa promulgation en 2005, la loi a paradoxalement pris tout son sens lors de la période de confinement. Le développement des services à distance a eu pour conséquence d’élargir et d’organiser l’offre disponible et de favoriser l’accès aux ressources pour des personnes empêchées. L’Association des paralysés de France a d’ailleurs vigoureusement salué les efforts déployés par les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur.

S’il ne s’agit que d’exemples et qu’il est difficile de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des dispositions prises par les bibliothèques, il est notable que chacune d’elles a contribué à redéfinir ou à consolider la place des établissements de lecture publique dans les paysages politique et social. Présentes malgré les fermetures, les bibliothèques ont contribué à maintenir un lien social parfois fragile et à assurer l’accès à la culture. Elles ont permis de divertir et d’informer un public le plus large possible, ont participé à l’effort collectif et se sont imposées comme incontournables en contribuant largement à « tenir » pendant les mois d’enfermement.

Le déconfinement a inauguré une nouvelle période de turbulence.

Le 28 avril 2020 a été annoncée la réouverture des certains lieux culturels le 11 mai 2020. Les établissements de lecture publique ont fait partie de la première vague. Cette annonce du gouvernement a été diversement appréciée. Très attendue par les lecteurs, elle est, en revanche, à l’origine de nombreuses craintes chez les professionnels des bibliothèques.

Une fois la surprise de l’annonce passée, les différentes structures se sont organisées en vue d’une réouverture progressive. Afin d’aider les bibliothécaires et les élus locaux, l’abf a publié, dans un document très détaillée, une série de recommandations. L’association préconise la mise en place de quatre phases successives de déconfinement. Les modalités de la gestion des risques, sanitaires ou juridiques[1], les conditions indispensables à une réouverture sécurisée (respect des gestes barrières, adaptation des locaux, protection des personnes vulnérables et des personnels, …) sont précisées et le document met en lumière les difficultés qui ne manquent pas d’entraver le bon fonctionnement des établissements. La diversité des risques évoqués permet de se rendre compte de la complexité de l’entreprise. Très peu prises en compte par les tutelles, les bibliothèques présentent des particularités que l’abf ne manque pas de souligner et une adaptation des consignes générales de réouverture des ERP s’est avérée nécessaire selon la nature des territoires, des locaux, des publics et des collections. Les conditions imposées de réouverture ont modifié les notions de temps, d’espace et de mouvement en bibliothèque.

Le temps tout d’abord. Les bibliothèques passent de l’immédiateté, de l’instantanéité de l’emprunt ou de la consultation sur place au temps plus long de la commande. La désinfection des documents, vecteurs possible du virus, impose la mise en quarantaine des documents et un retour aux communications différées. Les documents doivent désormais être réservés à l’avance. Flâner dans les rayons n’est plus possible mettant à mal l’idée de sérendipité. La remise en cause de l’accès directe aux collections correspond à une remise en cause radicale de la bibliothèque telle qu’elle est pensée aujourd’hui et à un retour au fonctionnement des années 70. Un grand bond en arrière.

L’espace ensuite. La mise en quarantaine des documents, l’établissement de sens de circulation et le respect des gestes barrière supposent une modification de l’espace et une adaptation des locaux. On assiste à une remise en cause de l’architecture et de l’aménagement. Plus de grand fauteuil mais des surfaces lisses pour aider à la désinfection, plus de grand plateau mais des espaces individuels pour limiter les contaminations, etc. La bibliothèque n’est actuellement plus envisagée comme un lieu où l’on reste, où l’on stationne. Elle est un lieu de passage. La modification de l’espace induit aussi une inégalité entre les structures, les plus petites d’entre elles ne peuvent souscrire à ces exigences et ne pourront rouvrir avant un certain temps. Le maillage territorial tissé depuis quarante ans prend un coup.

Le mouvement enfin. Lieux d’échange, de rencontre, d’activités, la bibliothèque redevient statique. Silencieuse. Les règles générales de protection des personnes dans les établissements recevant du public s’appliquent : port de masque, visières, hygiaphone et gestes barrières. L’inverse de ce que plaident les professionnels depuis plus de vingt ans : le rapprochement, la convivialité, le lien.

Ces mesures contraignantes de protection des publics et des personnels sont également onéreuses et l’acquisition du matériel de protection se fait au détriment des budgets, déjà serrés, consacrés aux acquisitions ou à la programmation d’activités culturelles. Les professionnels s’alertent de ces questions et craignent que les bibliothèques ne fassent encore les frais des arbitrages budgétaires qui ne manqueront pas de survenir dans la crise financière qui s’annonce.

Ces modifications posent questions. La fréquentation réduite des locaux et une diminution de l’activité des établissements apparaissent indispensables afin de garantir la sécurité des personnels et des publics en cette période de pandémie mais quid de la bibliothèque telle qu’on la connait ? Comment faire en sorte que tous les publics s’y retrouvent malgré un périmètre d’action amputé, notamment de son volet social ? En favorisant l’inclusion de certains publics, en permettant l’échange entre les personnes ou, bien sûr, en permettant l’accès à la culture, les bibliothèques sont bien plus qu’un simple guichet d’enregistrement. Premier service culturel de France, la diversité des activités traditionnellement proposées permet de créer du lien dans les territoires et contribue à tisser un réseau social dense. Service de proximité, parfois seul service public encore à disposition, l’attachement des publics à leur bibliothèque n’est plus à démontrer. Les personnels des bibliothèques vont d’ailleurs souvent bien au-delà de leur rôle de professionnel de l’information et s’investissent auprès des populations qu’ils desservent. Les bibliothèques ne sont pas un ERP comme les autres.

Une deuxième vague épidémique n’est pas annoncée dans l’immédiat. Ce temps de répit sera le temps de la reprise d’une activité progressive. Mais, à la suite de Dominique Lahary et Anne Verneuil, ce peut aussi être un temps pour repenser la bibliothèque, garder le bon et préparer le pire.

Adèle Sini, responsable éditorial

[1] Les collectivités territoriales restent frileuses. Elles engagent leur responsabilités pénale et administrative. Les articles L 310-1 du code du patrimoine et L 121-2 du code pénal en particulier stipulent ainsi que la responsabilité des tutelles peut être engagée en cas d’infraction commise par une bibliothèque ou d’une violation manifeste des conditions particulières de sécurité prévue par la loi. La responsabilité administrative des édiles peut également être invoquée pour les mêmes raisons, sous réserve cependant de prouver le lien de causalité entre la faute et la personne responsable

La lecture est un droit

Les droits fondamentaux des détenus, dont l’accès aux livres et à la lecture, sont réaffirmés avec force par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, dans une liste de recommandations publiées au journal officiel le 4 juin 2020. Les bibliothèques de prison, ici évoquées au chapitre V, sont soumises à des contraintes spécifiques de temps et d’espace. Lieux d’éducation, d’information, de culture et d’échanges mais également lieux clos, difficilement accessibles et en prise avec de nombreuses difficultés humaines et économiques, ces bibliothèques sont des lieux à part. Les personnes qui les gèrent répondent avec plaisir à l’injonction qui leur est faite de faciliter l’instruction de leurs publics, d’aider ces populations caractérisées par un rapport compliqué à la lecture ou encore de favoriser les échanges et l’insertion.

La lecture est donc un droit fondamental non limité par une décision de justice et « chaque établissement [pénitentiaire] dispose d’une bibliothèque […] [1]». L’obligation de mise à disposition d’une bibliothèque est un cas unique en France et propre au milieu fermé. Rien n’impose, par exemple, aux élus de mettre à disposition de leurs administrés une structure de lecture publique. En prison, où la liberté d’aller et venir[2] est limitée, l’administration pénitentiaire se doit d’ « assurer le développement culturel[3] » par le biais de partenariats avec les bibliothèques municipales, les directions régionales d’action culturelle (DRAC) ou le Centre national du livre (CNL) notamment[4]. Les missions de ces bibliothèques si particulières sont, par ailleurs, clairement énoncées dans la circulaire du ministère de la Justice du 3 mai 2012 et dans le rapport n°9712 de 2006 de l’International federation of librarian association (IFLA). Elles doivent être : des lieux de lutte contre l’illettrisme, des lieux de formation et de professionnalisation, des lieux de ressource pour toutes les disciplines, des lieux d’information, de loisir et de socialisation. Chacune de ces six missions a pour objectif la réinsertion des personnes incarcérées. Chacune de ces six missions est entravée par les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les personnels travaillant dans ces structures : locaux exigus, accessibilité restreinte, manque chronique de moyens financiers et humains, etc.

Le peu de moyens alloués par l’administration pénitentiaire aux bibliothèques est un facteur majeur d’explication des difficultés de fonctionnement des bibliothèques de prison. La moyenne des budgets d’acquisition est d’environ 1000€ par an. Cette somme est nettement insuffisante pour mettre à disposition de collections fraiches, diversifiées et de qualité. La moyenne d’âge des collections, quasi exclusivement constituées grâce aux dons dans certains établissements, est comprise entre 5 et 10 ans. Le livre est souvent le seul support disponible alors même que d’autres média comme les supports audiovisuels seraient à privilégier en raison du fort taux d’illettrisme et du rapport compliqué que la majorité des détenus entretiennent avec la lecture. Dans ces conditions, il est très difficile de proposer une offre de qualité et en quantité suffisante. L’offre d’activités culturelles[5] est moins impactée par ce manque structurel et chronique de moyens dans la mesure où il est possible de faire appel à des financements publics ou privés. Contrairement aux acquisitions, les projets culturels de la bibliothèque peuvent être pris en compte dans le cadre de la programmation de l’établissement. Les DRAC peuvent participer au financement de ces actions, des financements européens peuvent être demandés et nombre de fondations peuvent être sollicitées[6].

Adèle Sini

[1] 6 Code de procédure pénale, art. D 441-2.

[2] Constitution du 4 octobre 1958, art. 66.

[3] Code de procédure pénale. Op. Cit.

[4] FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS DE BIBLIOTHEQUES. Les bibliothèques / médiathèques en établissements pénitentiaires, fiche technique 4, 3 ème édition, rapport n°97, 2006.

[5] Code de procédure pénale, art. D44-1 : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ».

[6] Cet article est extrait de : « Toute prison a sa fenêtre ». Bibliothèques de prison, islam et laïcité » dans Bibliothèques, religions, laïcité / sous la direction de Fabienne Henryot. Éditeur : Paris : Hémisphères : Maisonneuve & Larose, DL 2018. Description : 1 vol. (281 p.) : ill., cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm

La lecture est un droit

Les droits fondamentaux des détenus, dont l’accès aux livres et à la lecture, sont réaffirmés avec force par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, dans une liste de recommandations publiées au journal officiel le 4 juin 2020. Les bibliothèques de prison, ici évoquées au chapitre V, sont soumises à des contraintes spécifiques de temps et d’espace. Lieux d’éducation, d’information, de culture et d’échanges mais également lieux clos, difficilement accessibles et en prise avec de nombreuses difficultés humaines et économiques, ces bibliothèques sont des lieux à part. Les personnes qui les gèrent répondent avec plaisir à l’injonction qui leur est faite de faciliter l’instruction de leurs publics, d’aider ces populations caractérisées par un rapport compliqué à la lecture ou encore de favoriser les échanges et l’insertion.

La lecture est donc un droit fondamental non limité par une décision de justice et « chaque établissement [pénitentiaire] dispose d’une bibliothèque […] [1]». L’obligation de mise à disposition d’une bibliothèque est un cas unique en France et propre au milieu fermé. Rien n’impose, par exemple, aux élus de mettre à disposition de leurs administrés une structure de lecture publique. En prison, où la liberté d’aller et venir[2] est limitée, l’administration pénitentiaire se doit d’ « assurer le développement culturel[3] » par le biais de partenariats avec les bibliothèques municipales, les directions régionales d’action culturelle (DRAC) ou le Centre national du livre (CNL) notamment[4]. Les missions de ces bibliothèques si particulières sont, par ailleurs, clairement énoncées dans la circulaire du ministère de la Justice du 3 mai 2012 et dans le rapport n°9712 de 2006 de l’International federation of librarian association (IFLA). Elles doivent être : des lieux de lutte contre l’illettrisme, des lieux de formation et de professionnalisation, des lieux de ressource pour toutes les disciplines, des lieux d’information, de loisir et de socialisation. Chacune de ces six missions a pour objectif la réinsertion des personnes incarcérées. Chacune de ces six missions est entravée par les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les personnels travaillant dans ces structures : locaux exigus, accessibilité restreinte, manque chronique de moyens financiers et humains, etc.

Le peu de moyens alloués par l’administration pénitentiaire aux bibliothèques est un facteur majeur d’explication des difficultés de fonctionnement des bibliothèques de prison. La moyenne des budgets d’acquisition est d’environ 1000€ par an. Cette somme est nettement insuffisante pour mettre à disposition de collections fraiches, diversifiées et de qualité. La moyenne d’âge des collections, quasi exclusivement constituées grâce aux dons dans certains établissements, est comprise entre 5 et 10 ans. Le livre est souvent le seul support disponible alors même que d’autres média comme les supports audiovisuels seraient à privilégier en raison du fort taux d’illettrisme et du rapport compliqué que la majorité des détenus entretiennent avec la lecture. Dans ces conditions, il est très difficile de proposer une offre de qualité et en quantité suffisante. L’offre d’activités culturelles[5] est moins impactée par ce manque structurel et chronique de moyens dans la mesure où il est possible de faire appel à des financements publics ou privés. Contrairement aux acquisitions, les projets culturels de la bibliothèque peuvent être pris en compte dans le cadre de la programmation de l’établissement. Les DRAC peuvent participer au financement de ces actions, des financements européens peuvent être demandés et nombre de fondations peuvent être sollicitées[6].

Adèle Sini

[1] 6 Code de procédure pénale, art. D 441-2.

[2] Constitution du 4 octobre 1958, art. 66.

[3] Code de procédure pénale. Op. Cit.

[4] FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS DE BIBLIOTHEQUES. Les bibliothèques / médiathèques en établissements pénitentiaires, fiche technique 4, 3 ème édition, rapport n°97, 2006.

[5] Code de procédure pénale, art. D44-1 : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ».

[6] Cet article est extrait de : « Toute prison a sa fenêtre ». Bibliothèques de prison, islam et laïcité » dans Bibliothèques, religions, laïcité / sous la direction de Fabienne Henryot. Éditeur : Paris : Hémisphères : Maisonneuve & Larose, DL 2018. Description : 1 vol. (281 p.) : ill., cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm

Le Patrimoine, il est là. Penser cet objet, c’est d’abord constater sa présence, se colleter avec cette évidence. Qu’il s’agisse des vieilles ruines d’un château fort perdues au milieu de la campagne ou de l’alignement des reliures dorées de livres anciens, cette matérialité en impose et nous oblige. C’est le sens que recouvre le mot dans les différentes langues d’Europe occidentale. Le français « patrimoine », hérité du latin patrimonium, et dont on retrouve les équivalents en italien, en espagnol, en portugais, désigne « les biens transmis par le père ». L’anglais heritage est encore plus explicite. Le mot allemand Erbe provient d’une racine signifiant « orphelin ». Si l’angle diffère, l’idée générale demeure. Le « patrimoine », ce sont des biens qui nous ont été légués par l’histoire. Peu importe qu’il s’agisse du magot convoité d’une riche famille, ou bien des pauvres effets d’une vieille tante morte sénile : en hériter nous en rend responsables. Du premier, sans doute, on saura s’accommoder. Des seconds, toutefois, il faudra aussi se préoccuper : régler la succession, payer les droits, vendre ou louer la maison, peut-être la rénover ou la détruire, prendre une décision, toujours. Qu’il nous réjouisse ou qu’il nous embarrasse, quelle que soit sa valeur, il nous faudra assumer cet héritage, en prendre la mesure, le gérer, fût-ce pour le détruire et faire de la place.

Pour parvenir jusqu’à nous, ce patrimoine aura connu bien des vicissitudes. L’histoire, dès lors qu’on la considère dans la durée, n’en est pas avare : conflits, révolutions, inondations, incendies n’épargnent guère les choses matérielles, vieilles pierres et vieux papiers. Pour ce qui concerne le patrimoine écrit, les flux et reflux de ces tempêtes conduisent rarement à constituer des collections homogènes et cohérentes. Ou plutôt si : ces collections ont ceci de cohérent d’avoir été bâties ainsi, et non autrement, d’exister ainsi. « Le réel est rationnel », dit Hegel, et il nous appartient de chercher la raison de cet entassement. Telles qu’elles sont, les collections témoignent d’une histoire, avant tout celle du territoire dans lequel elles ont été constituées. La géographie fait l’histoire et, en l’espèce, elle fait l’historiographie. C’est le rôle du responsable d’un fonds patrimonial de collationner cette histoire, jusque dans celle de chacun des documents qu’il conserve.

Face à ce patrimoine, nous sommes peu de chose : nous ne faisons que passer. Il était là avant nous, il sera là après. Il le sera, du moins, si nous lui donnons la chance de subsister, car, aussi modestes que nous restions devant lui (« Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent ! »), nous n’en sommes pas moins tout-puissants : nous avons la possibilité de le nier, de le détruire. L’actualité récente (Bâmiyân, Palmyre) ne nous l’a que trop montré. Des cas extrêmes ? Peut-être pas : il se pourrait bien que nous ayons à faire usage de cette toute-puissance. Si l’état du fonds témoigne de son histoire, nous ne faisons pas moins partie de cette histoire et rien ne nous interdit d’y apposer notre marque. Cette histoire est-elle source de cohérence ? Oui, mais cette cohérence est affaire d’interprétation, d’épistémè. « Notre histoire n’est pas notre code » : c’est aussi la responsabilité du bibliothécaire d’avoir la connaissance et l’intelligence de son fonds, de distinguer dans sa cohérence même l’essentiel de l’accessoire, d’assurer sa vie et sa pérennité en le débarrassant de ce qui l’encombre. En cela, le bibliothécaire patrimonial n’est pas différent de celui de lecture publique, il doit savoir, le moment venu, « désherber ». Bien sûr, il le fera avec discernement : on ne met pas à la benne des collections qui, pour inappropriées qu’elles soient dans ce fonds-là, n’en gardent pas moins une valeur, sinon patrimoniale, au moins sentimentale, ou, pour le dire autrement : pécuniaire. Ainsi, on prendra soin d’identifier les bibliothèques qui pourraient être intéressées par les collections « désherbées », les associations qui sauront en faire bon usage, les libraires qui seraient prêts à les acheter (à condition, bien sûr, que l’argent perçu bénéficie à l’entretien du fonds lui-même).

Fort de cette prise de pouvoir sur son fonds, le bibliothécaire pourra d’autant mieux assumer ses prérogatives : conserver, valoriser. C’est en quelque sorte un mariage de raison qu’il contracte avec sa collection, en osant un archaïsme, nous dirons : un « matrimoine », le mot, attesté en ancien français, désigne en latin (matrimonium) le mariage, comme il continue de le faire en italien (matrimonio). Ce paradoxe, « désherber » pour mieux conserver, n’en est un qu’en apparence, ou plutôt, il vient au service d’un autre paradoxe : montrer pour mieux conserver, ce que Florence Schreiber appelle « exposer », usant de la polysémie de ce verbe1. Montrer la collection, plus largement, l’exploiter, c’est lui donner une existence publique, la faire entrer dans un écosystème propre à la faire connaître, y compris des élus et des « décideurs », les seuls habilités à allouer un budget à sa conservation. C’est en montrant qu’on pourra mieux conserver, c’est en conservant qu’on pourra mieux et plus longtemps montrer.

Le métier de responsable d’un fonds patrimonial repose ainsi sur ces deux missions : conserver (un fonds qu’on pourra, au besoin, « désherber » ou enrichir), valoriser (auprès du grand public comme des chercheurs, ce qui suppose de l’avoir au préalable « signalé » dans un ou des catalogues)2. Cette double mission place la collection au cœur d’un réseau de relations qu’il convient d’expliciter.

Le premier public du fonds, ce sont ses bibliothécaires. Les responsables du fonds patrimonial ont pour devoir de connaître leur fonds, y compris par une démarche scientifique. Un travail de recherche permettra de connaître le contenu du fonds, mais plus encore sa provenance, l’histoire de sa constitution, ainsi que cela a déjà été dit plus haut. Ce travail aura l’avantage de permettre de mieux évaluer les besoins des chercheurs, autre public de destination du fonds. Au-delà des responsables eux-mêmes, la connaissance du fonds devra infuser dans le reste de l’équipe : le patrimoine n’est pas l’affaire des seuls collègues estampillés comme tels, il est un service qui peut enrichir l’ensemble des autres missions de la bibliothèque (par une visibilité dans les espaces accessibles au public, par des présentations thématiques dans le cadre des actions culturelles ou éducatives, par des propositions ad hoc pour les usagers plus éloignés des lieux de culture).

Les chercheurs, on l’a dit, sont un public naturel du fonds : encore faut-il ne pas se méprendre sur l’intérêt qu’ils peuvent y trouver. Des collections anciennes, parfois spectaculaires, qui captiveront les lecteurs de la bibliothèque, pourront n’avoir qu’un faible intérêt pour la recherche si elles ont été déjà largement défrichées, si elles sont présentes dans de nombreuses bibliothèques, si elles ont fait l’objet d’une numérisation. C’est encore une fois au responsable du fonds de savoir identifier quelles collections, par leur rareté ou leur unicité (ou parce qu’elles permettent de délester certaines collections nationales d’une partie de leur fréquentation), pourront intéresser les chercheurs. Le cas échéant, ce sont ces collections qui pourront faire l’objet en priorité d’une campagne de numérisation.

Si certaines collections ne présentent pas d’intérêt majeur pour la recherche, elles n’en demeurent pas moins des jalons possibles dans la formation des futurs chercheurs. Des ateliers d’initiation à la recherche historique à destination des lycéens et des étudiants de premier cycle pourront ainsi se révéler très profitables (qu’est-ce qu’une source ? comment la manipuler, la faire parler ? pourquoi confronter des sources ?). Plus largement, ce travail pourra être conduit avec tous les niveaux de classe, de la maternelle au lycée, chacun selon ses acquis et son programme. Ce travail, déjà largement pratiqué3, mérite d’être poursuivi.

Qu’en est-il des autres publics, ni universitaires ni scolaires ? La propriété des fonds patrimoniaux des bibliothèques est la plupart du temps nationale ou municipale (parfois intercommunale). En ce sens, il convient que ces fonds soient en quelque sorte « restitués » à leur propriétaire légitime : le peuple. Ils le sont à travers les formes classiques de l’exposition (pour Saint-Denis, citons : « Victor Hugo et son temps », « La santé à Saint-Denis au XIXe s. », « L’éducation sous la Commune », « 14-18 : hommes et femmes dans la guerre », etc.) et de la présentation orale (les différents avatars de « 10 minutes/1 œuvre »). Ils peuvent l’être encore sous de nouvelles formes, à inventer, dans lesquelles les réseaux sociaux trouveront aussi leur place. À cette fin, il paraît crucial de nouer des liens avec une constellation de partenaires : outre les élus et les grandes institutions nationales déjà mentionnés, les partenaires locaux, qui peuvent avoir une compétence sur le patrimoine (archives municipales, musées, monuments historiques, unités d’archéologie) ou bien offrir un accès à un public que la bibliothèque peinerait à aller chercher elle-même (associations de FLE – français langue étrangère, par exemple). De façon plus anecdotique, et selon les situations, les éditeurs (intéressés par des reproductions d’images ou de documents) ou les institutions étrangères (imaginons une bibliothèque disposant de fonds comparables dans un autre pays) pourront également être sollicités. D’autres formes de collaboration peuvent encore être imaginées : le recrutement de stagiaires, voire de jeunes en service civique, sur des fiches de mission rédigées à cet effet, le recours à du mécénat, voire à sa forme numérique de crowdfunding pour financer certaines opérations particulières (exemple de la restauration d’ouvrages). Certaines bibliothèques n’hésitent pas à tarifer leurs opérations de reproduction, notamment lorsqu’elles sont effectuées à des fins lucratives (publications).

Une fois que le bibliothécaire a pris ses responsabilités par rapport au fonds qui lui est échu – le circonscrire, lui donner une plus grande cohérence, prendre les mesures de conservation qui s’imposent pour les documents qui le nécessitent, cataloguer et signaler la collection –, il lui revient de se poser enfin la question qu’il n’a que trop différée : à quoi bon tout ça, et que faire de ce fatras ? Bien sûr, il ne fait aucun doute qu’il y a là un matériau de base pour le travail de l’historien, si celui-ci veut bien s’en emparer. Cette réserve n’est pas négligeable à l’heure où, pour les études historiques, « tout fait ventre » : les apports de l’archéologie, la documentation déjà largement accessible en ligne, l’étude des œuvres d’art, celle des archives et de tout ce qui peut se trouver ailleurs que dans les bibliothèques. Si l’historien a recours à nous, ce ne sera jamais que pour une faible part de nos fonds. Faut-il détruire le reste ? La question a déjà été abordée, et notre responsabilité de conserver excède ce qui est immédiatement utile. Pour l’éternité, à ce jour, le support imprimé reste plus fiable et plus durable que d’incertains et versatiles formats numériques. À quoi bon tout ça ? La réponse appartient une nouvelle fois au propriétaire légitime des fonds, le citoyen, c’est lui qui dictera au bibliothécaire la conduite à suivre.

La société contemporaine est habitée par une inquiétude, celle de l’insignifiance. Tout passe, tout va trop vite. Le monde du travail soumet parfois le salarié à des rythmes effrénés, à des tâches tellement segmentées qu’elles en deviennent incompréhensibles : le travailleur ne voit plus « la cathédrale qu’il habite ». Des flux financiers largement virtuels commandent aux forces productives. Les inégalités se creusent, le lien social se délite. Dans les grands échanges mondiaux, les identités se confrontent et s’exacerbent, de peur de se dissoudre. La planète elle-même, sapée par une exploitation incontrôlée de ses ressources, ne semble plus un terrain sûr sur lequel poser les pieds. Dans la turbulence des flots, chacun cherche où jeter son ancre. Il n’y va pas que de la quête controversée d’une insaisissable « identité nationale ». Le « petit blanc » se raccroche à la nation comme certains enfants de l’immigration en déshérence se raccrochent à leur religion : ce ne sont à chaque fois que des caricatures de cette nation et de cette religion, coupées de toute construction historique4. Des communautés se créent sur les réseaux sociaux entre personnes qu’un même goût, un même centre d’intérêt, une même préférence rapprochent. Qui suis-je ? Le « né sous X » veut connaître sa mère, le citadin creuse ses généalogies rurales, l’employé déboussolé retourne à la terre. Dans une époque de plus en plus horizontale, on cherche un peu de verticalité, pour le dire avec un vieux mot, de racines.

Nos collections patrimoniales sont comme la vie : elles sont profuses, désordonnées (malgré nos efforts !), protéiformes. C’est bien le diable si quiconque n’y trouve quelque chose à quoi se raccrocher, un signe de reconnaissance. Faut-il se limiter à ce signe ? Non, bien sûr, mais c’est une clé d’entrée. On vient chercher dans les collections patrimoniales quelque chose qui puisse nous parler, on y trouve tout autre chose, un fil qu’on n’en finit plus de tirer. Tout responsable d’un tel fonds en a fait l’expérience, il convient de la partager avec le public. Nos fonds témoignent pour l’histoire, y compris par leurs lacunes, ils permettent à chacun de trouver une place, de se situer, à une condition qui est aussi, pour nous, une exigence : utiliser ces fonds pour montrer que nulle histoire ne saurait être univoque. Il y a une vérité des faits bien sûr, il y a aussi une pluralité d’approches pour les interpréter. Il ne s’agit pas pour nous de dire : « ça s’est passé ainsi », encore moins, bien sûr, de délivrer une interprétation idéologique de l’histoire, mais bien, à partir des connaissances et des attentes mêmes du public, de lui faire partager la complexité du réel. Et l’histoire ne cesse de s’imbriquer en elle-même, de se mettre en abyme. Il y a ainsi, par exemple, une histoire de la Commune de Paris – l’un des domaines d’excellence des fonds de Saint-Denis –, il y a aussi une histoire de la réception de cet événement, une « histoire de son histoire », et on n’en parle pas de la même façon en 1872 qu’en 1936, non plus qu’entre un journal d’opinion ou une brochure scientifique, un périodique conservateur ou socialiste. Embarquons l’usager dans cette aventure : nous ne sommes pas des professeurs d’histoire, nous sommes détenteurs de sources qui ne disent pas la même chose, qui se contredisent, qui occultent des propos ou des événements, les enjolivent ou les déforment. Parti pour retrouver une trace de soi (encore faut-il que la bibliothèque ait consigné une telle trace, mais je parlerai de cela plus loin), le lecteur se retrouve un parmi d’autres, dans le kaléidoscope des points de vue, des identités et des mémoires.

Par sa nature, le patrimoine écrit témoigne de l’Histoire à un triple niveau. En tant qu’objet matériel, le livre s’inscrit dans l’histoire des supports de l’écrit, l’histoire des médias et, au-delà, celle des modes de production. Il y a beaucoup à dire sur l’objet lui-même, sa période de fabrication, sa facture, ses commanditaires, son imprimeur, avant même d’en avoir déchiffré le contenu. Bien sûr, ce contenu, texte ou images, vaut également pour lui-même, pour ce qu’il dit, et pour la façon dont il s’insère dans une épistémologie : histoire de la connaissance en général, ou d’une discipline en particulier. Entre les deux, matérialité de l’objet et intellectualité de son contenu, l’établissement du texte, son caractère original ou bien sa conformité à un original, ses variantes, la façon dont il a été édité, enrichi, coupé ou censuré, composé enfin sur la page, renseigne sur le statut de ce texte dans l’époque où il a été imprimé. Chacun de ces niveaux d’analyse ouvre à des formes de valorisation diverses.

En tant que tel, le document peut être exposé, ou bien faire l’objet d’une présentation orale, cela a été dit. Il peut également être pris en photo pour figurer sur des supports imprimés ou numériques. Ce sont ces déclinaisons qui seront le plus à même de toucher le grand public, voire les personnes les plus éloignées des lieux de culture. Le contenu, selon sa difficulté (langue d’écriture, lisibilité) pourra n’être accessible qu’à des spécialistes : c’est le règne du chercheur. Rien n’interdit, toutefois, pour des documents récents, accessibles, à fort caractère visuel (unes de presse par exemple) d’y travailler avec des groupes scolaires ou universitaires, dans des ateliers de sensibilisation à la méthode de l’historien. Dans une époque qui pose de façon prégnante la question de la fiabilité des sources (problème des fake news et de leur diffusion via les réseaux sociaux), on peut imaginer de confronter des élèves au traitement différencié d’un même événement (si possible de leur programme d’histoire) par différents journaux, et à les faire s’interroger sur ces différences. Pour ce qui est de l’établissement du texte, s’il relève aussi de la sphère du chercheur, il peut également nourrir une réflexion du même type sur la fiabilité des sources. Il renseigne également, sous l’aspect de la composition de la page, sur l’histoire du livre. Ce sont ces deux derniers aspects, analyse du contenu et de sa mise en forme qui profiteront le plus d’une campagne de numérisation.

Travailler sur des vieux papiers n’interdit pas de le faire de façon innovante. Les problématiques très contemporaines de l’accueil, des services aux publics « éloignés » ou « empêchés », de la participation et de la « co-construction » peuvent également nourrir la réflexion sur l’exploitation des fonds patrimoniaux. Côté accueil, on veillera à ce que les usagers qui expriment une curiosité pour ces fonds, du professeur d’université au jeune élève, en passant par l’étudiant de troisième cycle, l’érudit local, le retraité, le généalogiste, soient traités non seulement, bien sûr, avec les mêmes égards, mais aussi à travers une approche adaptée. On ne toisera pas le néophyte du haut de ses connaissances patrimoniales, pas plus qu’on ne demandera au professeur de ne pas écrire sur les livres. Surtout, pour chacun d’entre eux, on s’appuiera sur ses attentes, ses connaissances, ses intérêts, et on commencera par le faire parler de ce qu’il voit dans le document. On se gardera ensuite de lui asséner le discours du « sachant », mais on mettra au contraire en doute son propre savoir, tant il est vrai que la connaissance historique peut à chaque instant être remise en cause. On ne tombera pas pour autant dans le relativisme du « on ne sait pas grand-chose ». La valorisation pourra même se faire participative : pourquoi ne pas construire un chemin d’exposition avec les usagers eux-mêmes, sur le modèle du Biblio Remix, par exemple avec une classe de lycée ou des étudiants de premier cycle ? Le prêt d’ouvrage patrimoniaux, expérimenté notamment à la BHVP (Bibliothèque historique de la Ville de Paris), pourrait constituer une autre façon de rapprocher le public de ces collections. La trace des femmes au sein de notre héritage patrimonial, préoccupation récemment apparue sous la forme d’une nouvelle acception de « matrimoine », devra être recherchée. Enfin, rien n’empêche, même, voire surtout, longtemps après, de revenir vers ses usagers pour s’interroger sur ce à quoi notre action a servi : monter avec des classes des projets ambitieux associant ateliers créatifs, présentation des collections, visites d’expositions ou de la BnF ? A-t-on demandé à un sociologue, dix ans après, d’enquêter sur ce que ces élèves sont devenus, ce qui s’est déposé en eux, jeunes gens, de ces vieux sédiments ?

Le patrimoine ne meurt pas avec nous. L’actualité éditoriale d’aujourd’hui fera les collections patrimoniales de demain. Pour autant, les bibliothèques territoriales ne partagent pas la mission de conservation exhaustive de la bibliothèque nationale. Dans ces conditions, que conserver ? Les fonds, tels qu’ils existent, en sont une indication. Il faut continuer d’enrichir ce que j’ai appelé les « domaines d’excellence » : par des acquisitions rétrospectives chez les libraires ou en salle de vente si on le peut, par le suivi de l’actualité éditoriale au minimum. Le désherbage des collections de lecture publique fournira également un appoint. Parfois, s’il témoigne d’orientations nouvelles dans la vie des fonds, il pourra faire l’objet de la création d’un nouveau « domaine d’excellence ». Les travaux de recherche réalisés à partir des fonds devront également être conservés en tant que tels. Ces différents accroissements ne devraient pas faire l’impasse sur la conservation numérique des sites Internet en relation avec les fonds, au moins pour la partie du fonds local.

Est-ce suffisant ? On l’a dit, nos fonds tiennent le peu de cohérence qu’ils peuvent avoir de leur fidélité à l’histoire, à la géographie, à la sociologie d’un territoire. Cette sociologie évolue-t-elle ? Comment nos fonds en rendront-ils compte ? Les dons et legs peuvent y pourvoir. Parfois, il peut se révéler utile de les précéder, de les susciter. Dans une banlieue populaire comme Saint-Denis, l’histoire du mouvement ouvrier est un domaine d’excellence car Saint-Denis a longtemps été une ville ouvrière. Elle ne l’est plus. Elle est en revanche devenue une ville multiculturelle qui s’enorgueillit d’accueillir plus de 100 nationalités. Ce pourrait être aussi une donnée à prendre en compte dans la constitution des fonds patrimoniaux, par exemple par la construction d’une « bibliothèque des diasporas » encore à imaginer. Ainsi les collections épouseraient-elles le continuum de l’histoire, ainsi l’usager se voyant reconnu dans ce continuum aurait-il d’autant plus de curiosité pour ce qui l’a précédé, ainsi se sentirait-il accepté dans cette histoire. À ce prix, notre « matrimoine de raison » pourrait-il donner naissance à de beaux enfants.

1. J’emprunte cette idée à l’article « Exposer le patrimoine » de Florence Schreiber, publié dans L’action culturelle en bibliothèque, sous la direction de Bernard Huchet et Emmanuèle Payen, Éditions du Cercle de la Librairie, 2008.

2. Je reprends là les quatre grandes catégories dressées par le Manuel du patrimoine en bibliothèque, sous la direction de Raphaële Mouren, Éditions du Cercle de la Librairie, 2007.

3. En témoigne le partenariat entre le réseau de lecture publique de Plaine Commune et la BnF : outre l’article de Florence Schreiber déjà cité, on pourra consulter, de la même, « Quelque chose de Saint-Denis… », publié dans Bibliothèque(s), revue de l’Association des bibliothécaires de France, en juin 2006 (n° 26/27).

4. J’emprunte cette idée à l’ouvrage d’Olivier Roy, La sainte ignorance, éd. du Seuil, 2008.

La technologie numérique a bouleversé la méthodologie de la recherche documentaire et facilité l’accès aux textes. Nous attestons ici des difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants de master, dans le cadre de leurs recherches documentaires, liées à la rédaction de leur mémoire. Ils rencontrent des difficultés majeures dans deux domaines. Ils perdent les repères spatiaux. Le système d’organisation des connaissances des bases de données génère une déroute. Par ailleurs, ils peinent à comprendre et utiliser les langages documentaires spécifiques à chacun des outils consultés.

De plus en plus de maquettes de diplômes universitaires intègrent des formations à la recherche documentaire. La complexité des modalités d’interrogation et la variété des ressources documentaires existantes donnent le tournis aux étudiants. Les personnels des bibliothèques qui travaillent régulièrement avec ces outils ont intégré, au fil de l’eau, leurs évolutions. Mesure-t-on les difficultés que rencontrent les usagers lorsqu’ils utilisent ces ressources ? Le numérique permet d’accéder à une quantité impressionnante de références et documents. Les étudiants doivent trouver puis sélectionner les documents les plus pertinents pour leurs recherches. Pour cela, il leur faut dompter les modalités d’interrogation des ressources numériques. Ils les découvrent souvent brutalement et expriment leur désarroi, voire leur sidération. À l’issue de plusieurs centaines d’heures consacrées à la formation à la méthodologie de la recherche, conduites en M1 et M2 du master des métiers de l’enseignement du premier degré de l’université de Strasbourg, nous souhaitons ici analyser les difficultés rencontrées. « Les détails des avantages et inconvénients rencontrés dans la pratique de la documentation électronique sont édifiants » [Lambert, 2013, p. 54], constate également Vincent Lambert dans le cadre d’une étude comparable conduite à l’université de Nice.

Le support numérique ne facilite pas tout, tentons d’en comprendre les raisons. Comment se redéfinit le rapport au travail dans les environnements organisationnels en prise avec le numérique [Bidet et al., 2017] ? Comment, à cette aune, se redessinent métiers et compétences, par exemple entre compétences techniques et communicationnelles [Bouillon, 2015] ? En quoi le digital labor [Cardon et Casili, 2015], en révélant tout particulièrement la porosité des frontières organisationnelles, modifie-t-il la vision classique de la répartition des tâches et compétences ? Après avoir présenté la méthodologie de l’étude, nous allons voir en quoi la question du support, de l’espace, du langage documentaire et des masques de recherche complexifie la démarche de recherche documentaire.

En master 1 des métiers de l’enseignement et de la formation du premier degré, la maquette de l’ÉSPÉ (école supérieure du professorat et de l’éducation)1 de Strasbourg prévoit six heures de travaux pratiques de formation à la recherche documentaire réparties en trois séances. Le cours s’intitule « Méthodologie de la recherche documentaire ». En master 2, quatre heures de travaux pratiques sont consacrées à une « Initiation à la recherche – projet de mémoire ». Ces cours s’effectuent en présentiel et sont co-animés par un maître de conférences en sciences de l’information et un membre de l’équipe de la bibliothèque de leur site de formation. Les membres du service des bibliothèques universitaires détiennent un label formateur validé par l’Enssib.

Cette co-animation peut surprendre mais elle nous paraît essentielle. Le maître de conférences cerne les attendus du mémoire, garantit la valeur scientifique des documents moissonnés, élabore la démarche didactique employée, ajuste, si nécessaire, les problématiques retenues par les étudiants. Les personnels des bibliothèques qui dépouillent les documents, cataloguent, nourrissent le portail documentaire et les bases de données, sont les plus au fait des évolutions techniques des différentes ressources. Ce sont eux qui présentent les modalités d’interrogation des différents espaces. Ils prennent également le relais, une fois la formation terminée, pour retrouver, si nécessaire ,les étudiants dans le cadre d’un entretien individuel. Ce partenariat répond aux préconisations du rapport réalisé par le LISEC (Laboratoire interuniversitaire de sciences de l’éducation et de la communication) : L’articulation et collaboration entre les équipes pédagogiques et les services de documentation au cœur de la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur (2016). Cet enseignement est facultatif en M1, mais obligatoire en M2. Les cours sont planifiés entre les mois de septembre et de décembre. L’objectif en première année vise à présenter les modalités d’interrogation du portail documentaire de l’université et à faire découvrir le fonds documentaire spécifique à l’ÉSPÉ. En deuxième année, les étudiants doivent rédiger et soutenir un mémoire de recherche. Ils ont donc nécessairement besoin de procéder à des recherches documentaires pointues.

Un recul de plusieurs années de pratique a permis à l’équipe des formateurs d’améliorer tant la progression que les activités proposées. Les éléments développés ci-dessous résultent, d’une part, d’une analyse des retours informels entre les formés et les formateurs. Nous avons noté leurs questions et relevé ce qui leur posait problème dans leurs démarches de recherche documentaire. D’autre part, nous avons soumis en 2018, l’ensemble d’une promotion de 200 étudiants de master 2, à une enquête de satisfaction.

La formation s’adresse à un public extrêmement hétérogène, issu de cursus forts divers. Les étudiants ont rarement bénéficié d’une formation méthodologique et, lorsque c’est le cas, ils ont travaillé sur des bases de données en lien avec la discipline suivie en licence. Très souvent, les professeurs leur ont alors fourni des bibliographies. Il leur fallait « simplement » interroger le catalogue, localiser le document (une cote pour un livre, le nom de la revue pour un article) pour accéder au texte. Certains parmi eux ont suivi une formation professionnelle et n’ont que peu utilisé les outils documentaires. Les étudiants que nous avons accueillis en formation sont tenus de rédiger un mémoire de recherche et non un mémoire professionnel pour valider leur master. Ils se trouvent, de ce fait, contraints d’utiliser les outils documentaires. Où chercher ? Comment chercher ? Que chercher ? L’espace qui s’offre à eux s’avère abyssal, opaque et même anxiogène. Ils déclarent être perdus. Nous notons des cas extrêmes de crise de larmes, d’autres à l’inverse rient, lâchent leur clavier et appellent à l’aide.

– Rien n’a été publié sur mon sujet ! affirme le stagiaire.

– Vraiment ? s’étonne le formateur.

Quelques clics plus loin, la démonstration est faite. Le stagiaire avait mal interrogé les espaces documentaires.

La situation inverse existe aussi, le stagiaire est submergé de résultats mais ne maîtrise pas les techniques de tris.

Comment expliquer ces réactions ?

Toutes les informations se lisant sur écran, les étudiants perdent les repères physiques qu’autorise le support papier. Claire Belisle (2011) pointe la nécessité pour un être humain de dissocier la forme et le contenu d’un document. Le numérique complexifie cette opération en dématérialisant les supports. Lorsque l’on a matériellement dans les mains un livre, dont un chapitre correspond à l’objet d’étude, sa nature est évidente. Il sera référencé comme étant un « chapitre de livre ». De même, si l’on a matériellement sous les yeux une revue, il est simple de référencer le texte retenu comme un « article de revue ». Ce sont les normes de référencement bibliographique qui imposent cette identification du support. Dans le cas du chapitre du livre, c’est le titre du chapitre qui apparaîtra en italique. Dans le cas d’un article, c’est le nom de la revue qui sera en italique. Ces repères matériels disparaissent avec le numérique. Malgré le niveau d’études des stagiaires (bac + 3), la première notion à poser vise à consolider ce prérequis, à savoir la capacité à identifier la nature du texte qui s’affiche à l’écran. « Le patchwork informationnel des pages du web, de certains manuels scolaires ou magazines, disperse l’attention du lecteur (les psychologues parlent d’attention partagée), rendant la compréhension et la mémorisation plus difficiles » [Baccino, 2011, p. 63].

Nous émettons l’hypothèse que c’est, entre autres, la dématérialisation des supports qui génère un sentiment de perte.

– Où suis-je ?

– Pourquoi je n’accède pas directement au texte du document trouvé ?

– Comment faire pour lire le texte dont j’ai trouvé la référence ?

Ces questions révèlent la déroute des stagiaires. Ils n’arrivent pas à identifier tant l’espace que la fonction des outils qu’ils utilisent. Tout se ressemble, tout se lit sur écran. Lorsque nous accompagnons les étudiants dans leurs recherches, notre aide consiste également à les amener à reconnaître l’outil qu’ils utilisent. Est-ce un OPAC (Online Public Access Catalog) ? Est-ce un portail d’information ? Est-ce un site ? Est-ce une base de données ?

Notre objectif vise à les conduire à identifier puis à catégoriser les espaces documentaires consultés. Pour cela, nous commençons par présenter le portail documentaire de l’université, puis l’OPAC de l’université et ses modalités d’interrogation. Rien que la présentation de ces deux outils, portail et OPAC, montre que la perception de leurs fonctions n’est pas claire. Quels types de résultats vais-je obtenir en interrogeant tel ou tel espace ? Une cote ? Une référence d’article ? Un article en plein texte ? Pour clarifier cela, nous utilisons la métaphore d’un parc clos. On y pénètre par le biais d’un portail en montrant patte blanche : l’identifiant et le mot de passe. Ce parc se subdivise en plusieurs espaces aux fonctions différentes : la roseraie, le verger, le parc de jeux, le jardin japonais, le potager… Le langage utilisé par les professionnels des bibliothèques s’apparente au registre lexical de la botanique. On parle, par exemple, de désherbage lorsque l’on retire des rayons des documents estimés périmés. On récolte des notices à l’issue d’une recherche.

Les usagers doivent intégrer le fait qu’en fonction de l’outil utilisé, on récolte des références qui nécessitent un rebond. C’est le cas des catalogues. Dans d’autres situations, l’on accède directement au texte intégral, c’est le cas de la documentation électronique. La première notion à établir repose sur la nuance existante entre les catalogues, qui donnent des références, et les bases de données, qui conduisent directement au texte. Mais la performance des OPAC impose de relativiser cette affirmation. Aujourd’hui, ils dépassent la fonction de référencement. Ils permettent aussi un accès direct aux documents. Cette limite poreuse entre l’OPAC et l’accès aux textes intégraux, qu’autorise le support numérique, embrouille l’usager.

La localisation du document source, dans les environnements organisationnels documentaires en prise avec le numérique, n’est lisible que par un public averti, voire expert. De nouvelles compétences sont nécessaires aux usagers. Il s’agit pour eux de connaître et d’identifier les fonctions des différentes bases documentaires. Il leur est aussi impératif de maîtriser leur organisation, de percevoir comment elles s’imbriquent les unes dans les autres.

Prenons l’exemple d’une recherche portant sur la fluence d’une lecture à voix haute dans le contexte de l’enseignement primaire. L’usager va interroger le portail documentaire de l’université qu’il fréquente, en indiquant quelques mots clés dans le masque de recherches :

– Fluence

– « Lecture à voix haute »

– « École primaire »

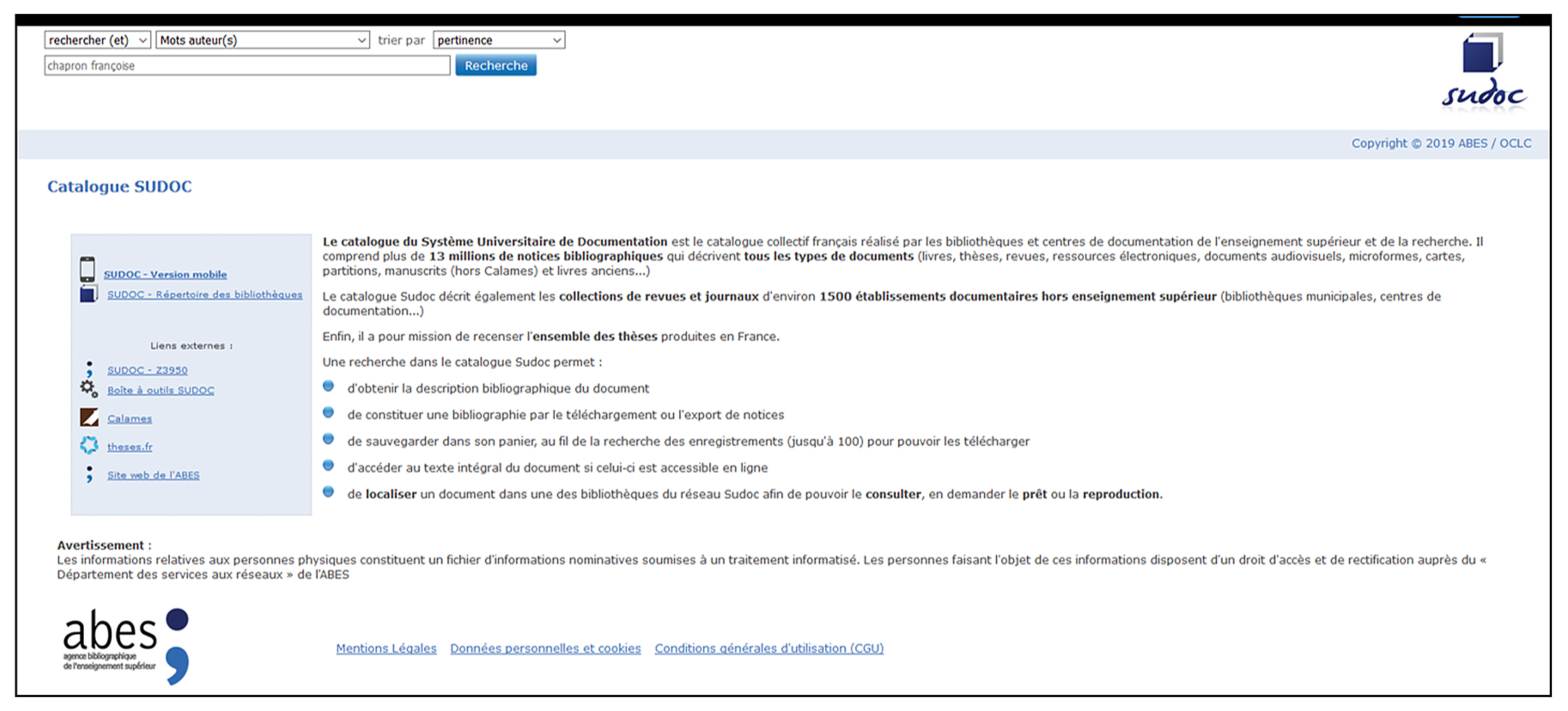

Il utilisera des filtres pour restreindre les résultats sur des critères temporels (année de publication), de types de support (livre, document audiovisuel…). Il sélectionnera le ou les centres documentaires où porte sa requête, les portails documentaires fédérant les ressources de toute l’université. Le résultat de la requête lui permettra d’accéder à des notices, puis aux documents. En termes de catalogue, il faudra encore consulter le Sudoc. L’accès à des articles de périodiques ou à des livres numérisés portant sur le sujet nécessitera autant de requêtes que de bases interrogées. Pour notre sujet, il serait judicieux de consulter Cairn, mais aussi ERIC et/ou Persée. L’usager gagnera aussi à interroger les bases de données DUMAS et Thèses-Uonistra qui archivent les mémoires et thèses. Ce qui perturbe particulièrement les étudiants repose sur le fait que le dépouillement des périodiques n’est pas réalisé systématiquement dans les OPAC. La nécessité de jongler d’un outil vers l’autre requiert de la dextérité et surtout une prise de conscience de l’organisation générale de ce panorama documentaire. Une cartographie de ces espaces est difficile à dessiner dans la mesure où les frontières sont difficiles à placer, tant elles sont poreuses. Le portail documentaire aiguille vers des bases de données et des OPAC qui s’imbriquent les uns dans les autres. Il fournit aussi une possibilité d’une recherche fédérée. En utilisant cet outil, qui moissonne dans tous les espaces documentaires, la perte de repères est complète. C’est là que l’organisation des connaissances explose. Les frontières volent.

Dans le cadre de notre cours, nous avons retenu deux bases de données : Cairn et Europresse. Nous travaillons également les modalités d’interrogation de deux catalogues : le Sudoc et Callimaque. Nous présentons les sites internet Éduthèque et Éduscol. Pour finir, nous travaillons avec Google Scholar. Moteurs de recherche, OPAC, bases en ligne, sites… très vite, tout s’entremêle. Si les frontières flottantes entre ces différents espaces ne posent pas questions aux professionnels de la documentation, les étudiants s’y perdent.

À cette compétence d’identification de l’outil que l’on utilise s’ajoute celle de l’identification de la nature du document trouvé. S’agit-il d’un texte numérisé ? D’un texte numérique ? Notre rôle consiste à nouveau à donner des repères : après avoir identifié l’espace interrogé, il s’agit de faire apparaître les différences entre un texte numérisé et un texte numérique. Nous établissons qu’un texte numérisé a tout d’abord été publié sur un support papier, puis a été rendu lisible sur écran, par le biais d’une numérisation. Le texte numérique, quant à lui, n’a pas connu cette mutation de support. Il a exclusivement été publié sur écran. En prenant l’exemple de textes patrimoniaux, publiés sur le site Gallica par exemple, ce changement de support se clarifie. Nous posons ainsi une compétence supplémentaire. « Une ergonomie de la lecture est donc à développer » [Baccino, 2011, p. 66], indique Thierry Baccino dans une étude portant sur la lecture sur internet.

Avec le numérique, « beaucoup de chemins mènent à Rome ». Les OPAC, portails, bases en ligne assurent chacun des fonctions différentes et la richesse de leurs arborescences ne permet plus d’énoncer des généralités. Tout doit être nuancé. On peut arriver aux mêmes résultats en ayant recours à des procédures différentes. La sérendipité, les tâtonnements sur le web, avec notamment Google Scholar, obligent à la souplesse dans les démonstrations.

Hélène Fournier (2007) travaille avec un public similaire au nôtre, mais au Canada. Elle analyse les stratégies de recherches des professeurs en formation. Elle montre « certaines lacunes […] pour choisir des outils de recherche ou des descripteurs adaptés, pour limiter les résultats de recherche ». Françoise Chapron (2015), Annette Béguin, Stéphane Chaudiron et Éric Delamotte (2007) poursuivent, depuis les années 1990, une réflexion sur la nécessité de former à la culture informationnelle. Ils s’appuient sur une spécificité française : les centres de documentation et d’information que pilotent les professeurs documentalistes dans les établissements du second degré. Ces professionnels y développent une formation à la culture informationnelle. Yolande Maury, Susan Kovacs et Sylvie Condette (2018), Françoise Chapron (2015) pour le second degré, et Sophie Kennel (2014) pour le niveau supérieur ont bâti un curriculum, portant notamment sur des compétences visant à travailler les langages documentaires. Nous avons constaté que, malgré ces dispositifs de formation, les difficultés des étudiants perdurent à leur arrivée en master. Partir de leur objet de recherche et le traduire en concepts pertinents leur permettant d’interroger les moteurs de recherche ou les OPAC est assurément l’exercice qui leur est le plus difficile. Ils tentent systématiquement une recherche intuitive, en langage naturel, comme ils la pratiquent sur le web. L’absence ou l’incohérence des résultats obtenus les stupéfait. Par exemple, lorsqu’ils utilisent le descripteur « primaire », pour eux il s’agit d’un niveau scolaire. Les résultats de leur recherche portant sur l’ère primaire les étonnent. Ils n’hésitent pas à utiliser l’abréviation C2, lorsqu’ils enseignent au cycle 2 ou encore GS, pour grande section de maternelle. Évidemment, avec de tels mots clés, la recherche n’aboutit pas. Dans le même ordre d’idée, « maternelle » figure pour eux l’école maternelle. Ils comprennent au fur et à mesure de leurs errances qu’il leur est impératif d’être précis et qu’il leur est indispensable d’utiliser les concepts reconnus par les bases de données. À force de voir leurs équations ne pas aboutir ou fournir des résultats insatisfaisants, ils comprennent qu’ils doivent, en plus, modifier leurs mots clés selon la base utilisée, chacune d’entre elles nécessitant des modalités d’interrogation différentes. « Le travail sur l’information et la connaissance nécessite une expertise spécifique. Catégories, taxonomie, classification, modèles, tous doivent être maîtrisés pour chercher de l’information » [Belisle, 2011, p. 153]. Il leur faut donc accepter que chaque espace documentaire réagit différemment, même si l’on utilise des mots clés identiques.

À cette réalité s’ajoute celle de l’ergonomie des masques de recherche. Comparons trois d’entre eux.

Figure 1. Masque OPAC Unistra

Pour interroger l’OPAC de l’Unistra, un choix entre les quatre onglets proposés est impératif : Catalogue, Revues, Bases en ligne, Articles et +. Ce choix déstabilise pour de nombreuses raisons. L’onglet « Revues » permet une recherche à partir du nom de la revue. L’usager pourra ainsi savoir si la bibliothèque dispose de la collection Revue française de pédagogie par exemple. Souvent l’étudiant le sélectionne pensant qu’il va ainsi pouvoir effectuer une recherche thématique portant uniquement sur des articles de revues. Il n’en est rien. L’onglet « Bases en ligne » permet d’être aiguillé vers les bases auxquelles la bibliothèque est abonnée, Cairn par exemple. Celle-ci fournit, entre autres, des articles de revues. L’onglet « Articles et + », génère une recherche fédérée… qui moissonne bien évidemment aussi des articles de revues. Enfin, les bibliothécaires dépouillent des revues et les notices apparaissent lorsque l’on interroge le « Catalogue ». Ce simple exemple explique le malaise vécu par les étudiants. Ils n’y comprennent rien et s’en remettent souvent au hasard et aux tâtonnements.

Il leur faut aussi comprendre que les notices du catalogue de leur université sont déversées dans le catalogue commun à toutes les universités, le Sudoc Le Sudoc fonctionne comme une matriochka.

Figure 2. Masque OPAC Sudoc

Dans le cas du Sudoc, le masque à remplir est réduit. Il apparaît tout en haut de la page. Il fait assurément figure de l’OPAC le plus simple à utiliser, mais ce n’est qu’une apparence. La difficulté rencontrée repose sur l’indexation des documents. Les millions de notices compilées imposent, de la part de l’étudiant, une dextérité certaine. Il faut arriver à tricoter les différents critères de recherche possibles, sinon la noyade est assurée.

Figure 3. Masque OPAC Callimaque

Cette difficulté de rédaction d’équations documentaires se retrouve lorsque les stagiaires utilisent la base Callimaque du réseau Canopé. Elle fournit une option de recherche par critères, par thésaurus, avec ou sans OTAREN (Outil thématique d’aide à la recherche pour l’Éducation nationale). Et là, les esprits s’échauffent à nouveau. Ces notions s’avèrent quasiment inconnues.

L’apprentissage à la manipulation des outils de recherche documentaire est souvent laborieux. « La documentarisation externe, en particulier l’explicitation du contexte dans lequel le document a été produit et la recherche de systèmes d’organisation des connaissances en mesure d’orienter les lecteurs est au cœur de ces rôles et de leur [les bibliothécaires] compétence » [Zacklad, 2019].

Il est d’usage de saluer les apports du numérique. En recherche documentaire, l’efficacité des outils disponibles semble établie. Pourtant, les usagers ne mesurent pas à quel point il est essentiel d’apprendre à s’en servir, sous peine d’aboutir à des résultats de recherches infructueux. Souvent l’on récolte trop ou pas assez de références, voire des résultats trop éloignés du sujet. En méthodologie de formation à la recherche d’informations, on gagne à accompagner les étudiants en travaillant la notion d’espace. Il s’agit de les conduire à identifier les lieux qu’ils visitent. L’étape suivante consiste à faire prendre conscience que chacun de ces outils utilise ses propres mots clés. Ils n’opèrent pas de la même façon d’une base à l’autre. Les étudiants arrivent à cette formation avec un a priori négatif. Ils ont le sentiment de maîtriser les techniques de recherche. « Je l’avoue, je suis parti avec un a priori sur ces deux heures. Mais au final, c’était très utile. Les bases de données sont une mine d’or pour les recherches sur le mémoire et nos séances en classe. » Il est donc impératif de sélectionner les outils adéquats, d’établir une relation de confiance, de mesurer les difficultés de ces apprenants bien plus novices qu’ils ne l’imaginaient.

Arabesques, n° 81 (janvier-février-mars 2016). Consulté à l’adresse http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81

Baccino Thierry (2011), « Lire sur internet, est-ce toujours lire ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 5, p. 63‑66. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-05-0063-011

Béguin-Verbrugge Annette (2010), préface à L’éducation à la culture informationnelle [actes de colloque], sous la dir. de Françoise Chapron et Éric Delamotte, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, collection Papiers.

Béguin Annette, Chaudiron Stéphane et Delamotte Éric (2007), « Introduction », dossier « Entre information et communication, les nouveaux espaces du document », Études de communication, n° 30, p. 7-12, université de Lille 3. En ligne : https://journals.openedition.org/edc/425

Bélisle Claire (dir.) (2011), Lire dans un monde numérique : état de l’art, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, collection Papiers.

Bermès Emmanuelle (2016), Vers de nouveaux catalogues, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie.

Bouillon Jean-Luc (2015), « Technologies numériques d’information et de communication et rationalisations organisationnelles : les “compétences numériques” face à la modélisation », Les Enjeux de l’information et de la communication, vol. 16/1, n° 1, p. 89-103. En ligne : https ://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2015-1-page-89.htm

Bretelle-Desmazières Danièle, Coulon Alain et Poitevin Christine (1998), Apprendre à s’informer : une nécessité. Évaluation des formations à l’usage de l’information dans les universités et les grandes écoles françaises, Université de Paris 8, Laboratoire de recherches ethnométhodologiques.

Cardon Dominique et Casilli Antonio A. (2015), Qu’est-ce que le digital labor ?, Bry-sur-Marne, INA Éditions, coll. « Études & controverses ».

Cazaux Marie-Annick et Noël Élisabeth (2005), « Enquête sur la formation à la méthodologie documentaire », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 6, p. 24-28. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2005-06-0024-003

Chapron Françoise (2015), De la pédagogie du document au curriculum en information-documentation. Dynamiques et résistances, contribution libre pour le 10e congrès des enseignants documentalistes de la FADBEN, Limoges, 9-11 octobre 2015. Disponible en ligne : https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01249355/document

De Bonnefond Carole (2017), La formation des usagers en biblbiothèque universiatire : comment mesurer son impact sur la réussite étudiante ?, mémoire d’études DCB, Villeurbanne, Enssib. Disponible en ligne : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67413-la-formation-des-usagers-en-bibliotheque-universitaire-comment-mesurer-son-impact-sur-la-reussite-etudiante.pdf

Dinet Jérôme, Rouet Jean-François et Passerault Jean-Michel (1998), « Les “nouveaux outils” de recherche documentaire sont-ils compatibles avec les stratégies cognitives des élèves ? », Quatrième colloque « Hypermédias et apprentissages », Poitiers, octobre 1998, p. 149-162. En ligne : https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000498/document

Fournier Hélène (2007), Stratégies de recherche et de traitement de l’information dans des environnements informatiques et sentiment d’efficacité personnelle des futurs enseignants à l’égard de ces stratégies, thèse, Université du Québec, Montréal.

Gallica, https://gallica.bnf.fr/

Guillaud Hubert (2010), « Le papier contre l’électronique », in Read/Write Book : le livre inscriptible, textes réunis par Marin Dacos, p. 29‑48, Marseille, OpenEdition Press. Consultable en ligne : http://books.openedition.org/oep/128

Ientile Sophie (2016), L’appropriation des pédagogies innovantes par les formateurs en bibliothèques universitaires, mémoire d’études DCB, Villeurbanne, Enssib. Disponible en ligne : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67309-l-appropriation-des-pedagogies-innovantes-par-les-formateurs-en-bibliotheques-universitaires.pdf

Ihadjadene Madjid, Saemmer Alexandra et Baltz Claude (dir.) (2015), Culture informationnelle : vers une propédeutique numérique, Paris, Hermann.

Kennel Sophie (2014), Pratiques et compétences informationnelles des étudiants dans les espaces de formation en ligne, thèse de doctorat, université de Strasbourg. En ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01148915/document

Ladage Caroline (2017), Enquêter pour savoir : la recherche d’information sur Internet comme solution et comme problème, Presses universitaires de Rennes.

Lambert Vincent (2013), « La Documentation électronique à l’université de Nice », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 1, p. 50-56. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0050-012

LISEC (Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication) (2016), Articulation et collaboration entre les équipes pédagogiques et les services de documentation au coeur de la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur. En ligne : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67093-articulation-et-collaboration-entre-les-equipes-pedagogiques-et-les-services-de-documentation-au-coeur-de-la-transformation-pedagogique-de-l-enseignement-superieur.pdf

Zacklad Manuel (2019), « Le design de l’information : textualisation, documentarisation, auctorialisation », Communication & langages, n° 199, p. 37-64. En ligne : https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages-2019-1-page-37.htm

Maury Yolande, Kovacs Susan et Condette Sylvie (dir.) (2018), Bibliothèques en mouvement: innover, fonder, pratiquer de nouveaux espaces de savoir, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Information – Communication ».

1. Selon la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les ÉSPÉ sont renommées « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation » (INSPÉ).

Si dans le milieu des bibliothécaires, et des bibliothèques universitaires en particulier, des enjeux légitimes animent la profession (innovation pédagogique et réussite étudiante, services à la recherche ou encore liberté et gratuité d’accès aux ressources scientifiques, articles ou encore données de la recherche), une profession plus discrète, celle de documentaliste, porte des enjeux non moins importants et vitaux.

Qu’il s’agisse seulement de nommer les documentalistes hospitaliers, dont la recherche ou la veille peut littéralement sauver la vie d’un ou plusieurs patients, en hôpital général comme en psychiatrie. C’est principalement rattachés à ces institutions que se sont développés les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS).

S’il est important cette année de célébrer leur réseau de centres documentaires, ce n’est pas simplement parce qu’il a dix ans. C’est aussi parce que, par sa problématique, il résonne avec des enjeux particulièrement brûlants de nos jours : violences sexuelles et violences de genre. Les CRIAVS sont des centres ressources interdisciplinaires et interprofessionnels qui ont pour vocation de rassembler les ressources en termes d’expertise humaine, de recherche scientifique et de documentation autour de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles (AVS) : autant dans les domaines juridiques, criminologiques, psychologiques, psychiatriques, sociologiques ou encore éthiques. Au-delà de la prise en charge judiciaire, sociale ou encore sanitaire des AVS, on peut donc cerner leur impact sur la société. En effet, les violences sexuelles laissent chez leurs victimes, hommes, femmes ou enfants, des blessures intimes souvent invisibles mais indélébiles. Les professionnels de ce réseau constituent le nerf vital qui assure une veille interdisciplinaire sur cette thématique, et organise et signale cette information pour la diffuser aux intervenants de la santé, de la justice et du social. Autant dire que ces hommes et ces femmes de l’ombre contribuent – certes discrètement – aux avancées qui permettent en France de mieux maîtriser les questions de violences genrées et sexuelles.

La circulaire DHOS/DGS/02/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et à la création de centres de ressources interrégionaux stipule que les CRIAVS doivent : « Rechercher, rassembler, mettre à la disposition et faire connaître des professionnels toute la documentation et la littérature sur les auteurs de violences sexuelles. »

Cette circulaire répondait intelligemment à un constat simple : la documentation existait mais était difficilement ou pas accessible, charge aux CRIAVS de la structurer et d’en simplifier l’accès aux professionnels, afin que ces documents scientifiques permettent l’amélioration de la prise en charge des patients et contribuent à la prévention des violences sexuelles, notamment en matière de récidive.

Mettre en place un tel système d’information documentaire constituait alors un véritable défi. Bibliothécaires, documentalistes, informaticiens, juristes, secrétaires formés en documentation… les profils pouvant travailler en commun ne manquaient pas pour mettre en place cette organisation, en collaboration avec les acteurs du soin spécialistes du domaine : psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs, psychomotriciens… Cette multidisciplinarité a permis la professionnalisation et la montée en compétences de personnels non destinés au départ aux métiers de la documentation.

La documentation des CRIAVS a débuté sa structuration courant 2008 avec la création des bases de données documentaires des CRIAVS RA en collaboration avec le CRIAVS Picardie – base qui prendra le nom de Thèséas1 –, et du CRIRAVS PACAC2 – base qui restera indépendante –, d’autres centres ressources régionaux ayant fait le choix, pour des raisons techniques et institutionnelles, d’un système documentaire local tout en participant activement au réseau national de veille et d’échange d’informations et de documents. Embryonnaire et confidentiel jusque-là, c’est en juin 2009 que le réseau documentaire des CRIAVS fut officiellement lancé dans le cadre de la Fédération nationale des CRIAVS devenue depuis la Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS) [4]. Thèséas fut proposé et accepté comme catalogue dans lequel serait rassemblé l’ensemble des références documentaires. Cependant, il restait à créer de véritables liens entre les professionnels chargés de la documentation, en d’autres termes favoriser la communication entre eux. Au-delà des positionnements et politiques différentes suivant les centres ressources. Il fallait d’une part impliquer les professionnels, mais aussi leur hiérarchie, afin qu’elle puisse leur dégager du temps pour ce travail, et d’autre part prouver qu’une mutualisation des moyens était profitable à tous.

Il fut donc nécessaire de faire un état des lieux, des disponibilités et compétences de chaque professionnel impliqués dans la documentation, de rédiger une charte, d’entamer un processus de formation afin que tous « parlent la même langue », d’insuffler un esprit de réseau via des réunions, et renforcer les interactions par des réalisations communes.

Les tout premiers documentalistes et bibliothécaires des CRIAVS étaient motivés mais en nombre insuffisant. En effet, très peu d’entre eux étaient à temps plein sur cette fonction (ce qui est toujours le cas aujourd’hui) : seuls quatre CRIAVS sur plus d’une quinzaine avaient un professionnel de l’information à temps plein, les autres utilisant le service documentaire déjà présent dans leur établissement.

D’autres CRIAVS firent le choix de donner du temps de documentation aux secrétaires motivés, documentalistes en devenir, souhaitant se former dans le domaine des sciences de l’information.

Si, dans certains CRIAVS, la distinction est nette entre secrétariat et missions documentaires, dans d’autres, une seule personne cumule ces fonctions, de manière à satisfaire toutes les demandes en restant concentrée et efficace pour le bien de son équipe et de ses usagers. En effet, les fonctions documentaires dans la fonction publique hospitalière souffrent d’un flou statutaire qui nuit à leur identité comme à la reconnaissance de leur spécificité et de leur expertise dans le domaine de l’information scientifique et technique (IST).

Comment les professionnels concilient-ils ces missions antagonistes ? Même s’il existe des profils de poste « secrétaire documentaliste », il est évident que les missions ne sont pas les mêmes.

La gageure, pour ces agents, est de mener de front des fonctions administratives, d’accueil et de service public (les secrétariats sont en quelque sorte les vitrines d’un service de santé) avec les fonctions techniques et scientifiques de documentaliste, en faisant en sorte que l’une ne prenne pas le pas sur l’autre : les deux étant légitimement chronophages et exigeantes, mais surtout dissemblables.

Ce défi quotidien est difficile mais valorisant pour les agents qui ont l’occasion d’élargir leur horizon professionnel et d’acquérir, notamment par la formation organisée au sein du réseau, de nouvelles compétences professionnelles.

D’autres profils sont plus originaux, et apportent un point de vue différent sur la documentation.