Du monde entier : captation de la documentation internationale et valorisation scientifique à la BULAC

Introduction

Inaugurée en 2011, au sein du Pôle des langues et civilisations qu’elle partage avec l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) est une fenêtre ouverte sur le monde. Elle offre à ses lecteurs plus d’1,5 million de documents (monographies, périodiques et collections en ligne) dans plus de 350 langues et 80 systèmes d’écritures, issus des collections des membres fondateurs du groupement d’intérêt public BULAC et des acquisitions réalisées par la bibliothèque. Elle dessert une vaste communauté universitaire, tournée vers l’étude des langues, civilisations et sociétés de l’Afrique subsaharienne, de l’Asie, du Moyen-Orient, du Maghreb, de l’Asie centrale, de l’Europe balkanique centrale et orientale ainsi que des Amériques et de l’Océanie. Spécialisée en études aréales, la BULAC est également une bibliothèque ouverte à tous les publics quelle que soit leur discipline de spécialité.

Public et paysage documentaire en études aréales

Par la spécificité de ses collections et les publics qu’elle dessert, la BULAC occupe une place privilégiée dans le champ des études aréales, avec une spécialisation sur l’étude des langues et des cultures non occidentales.

Jeune bibliothèque universitaire ouverte en décembre 2011, la BULAC est cependant l’héritière de fort anciennes bibliothèques, dont les collections sont le reflet d’un intérêt séculaire de la France pour l’enseignement et l’apprentissage des langues du monde. À son ouverture, rue des Grands Moulins, la BULAC hérite pour 80 % de ses collections de la Bibliothèque des langues orientales, située rue de Lille 1

. Les fonds les plus anciens de cette bibliothèque remontent au XVIIe siècle, et à la fondation à Istanbul en 1669 de l’École des Jeunes de langues, à l’initiative de Colbert, puis d’une seconde école à Paris en 1700, où l’on enseigne les langues parlées en Méditerranée orientale dans l’Empire ottoman (le turc, l’arabe, le persan et, rapidement, le grec et l’arménien). En 1795 est fondée l’École spéciale des langues orientales, dont les collections connaissent une croissance continue en s’ouvrant au cours du XIXe siècle à l’Asie orientale et à l’Europe balkanique et orientale, et plus encore avec son installation rue de Lille en 1874, atteignant 50 000 volumes en 1898 2. Au cours du XXe siècle, les collections continuent de s’enrichir et de se diversifier, couvrant toujours plus de langues et de civilisations, dépassant les 740 000 monographies au début du XXIe siècle.

Figure 1. Nouveau recueil de chansons dans le style Tokiwazu sur des airs de Dodoitsu, par Tokiwazu Bungonodaijo. S.l.n.d. [Edo, c. 1850]. Collections de la BULAC, JAPAF.125(2)

En agrégeant aux fonds de la Bibliothèque des langues orientales 3

, les fonds de bibliothèques universitaires ou de centres de recherche, comme les fonds slaves de la bibliothèque de la Sorbonne, des fonds de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) ou encore de centres de recherche comme le Centre de recherche sur le monde iranien (CeRMI), le projet BULAC a achevé de former une bibliothèque-monde. Sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) 4, créé en 2003, neuf établissements fondateurs 5Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’École française d’Extrême-Orient (EFEO), l’École pratique des hautes études (EPHE-Université Paris Sciences et Lettres), l’École des hautes études en sciences sociales, l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Sorbonne Université, Université Paris Cité

Imprimées, mais aussi numériques, les collections de la BULAC se sont développées en ligne avec l’acquisition de nombreuses encyclopédies, dictionnaires, livres électroniques, bases de données, archives de presse ancienne ou portail de revues académiques, offrant des ressources fondamentales pour les études et la recherche aréales 6

, sans oublier l’enrichissement continu de la Bibliothèque numérique aréale (BiNA), qui rend accessible les collections patrimoniales numérisées de la BULAC 7.Reflet de ses collections, le catalogue de la BULAC est un catalogue multi-écritures dans lequel la description des documents dans les notices se fait à la fois en caractères originaux et en translittération des écritures non latines. Ouverte sur le monde par ses collections, la BULAC est aussi tournée vers les publics qu’elle dessert, avec près de 30 000 lecteurs inscrits chaque année. Les étudiants de l’Inalco représentent la moitié de la fréquentation de la bibliothèque. La richesse de ses collections attire aussi nombre de chercheurs en études aréales, auxquels la BULAC offre des conditions de travail privilégiées (carrels, bibliothèque de nuit) : la BULAC ne dort jamais !

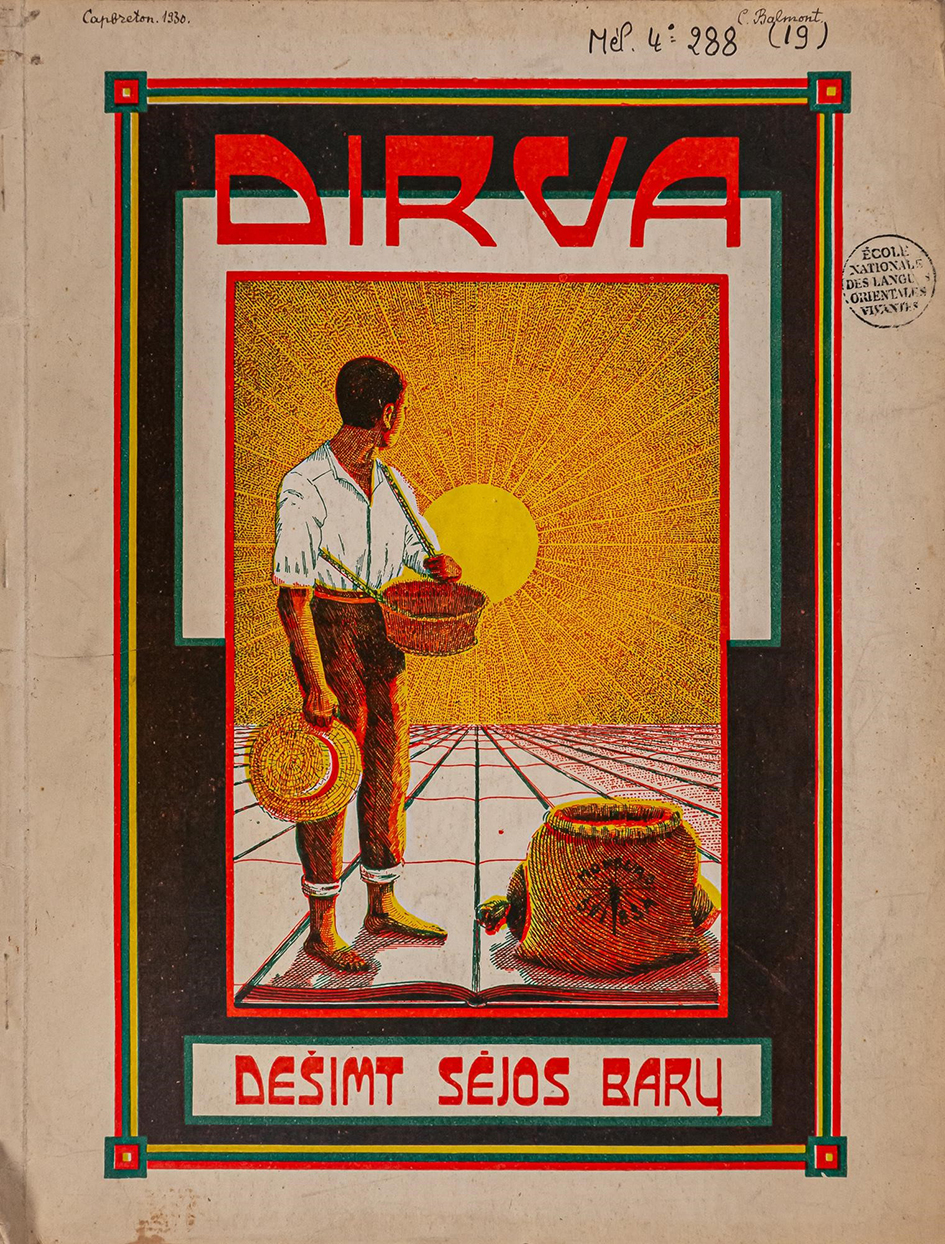

Figure 2. Adomas Dundzila, Bronius Sirutis, Dirva : dešimt sėjos barų, 1918/9-1929, Dirvos b-vės leidinys, [1929]. Fonds Constantin Balmont. Collections de la BULAC, BIULO MEL.4.288(19)

Politique documentaire et captation de la documentation vernaculaire

Chaque année, les collections de la BULAC s’enrichissent de 10 000 à 15 000 nouveaux titres de monographies, et de plusieurs milliers de fascicules de périodiques, de presse et de publications académiques, ainsi que de très nombreuses ressources numériques. Afin de mettre à disposition de ses lecteurs la documentation la plus variée et la plus proche des aires linguistiques et culturelles qui constituent ses collections, la politique documentaire de la BULAC a pour objectif d’acquérir deux tiers de ces documents en langues vernaculaires ou publiés dans les pays de ces aires.

Fort d’une organisation en trois équipes, représentant l’ensemble des domaines linguistiques non occidentaux, et réparties entre les domaines EBCO (Europe balkanique, centrale et orientale), AMOMAC (Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale), et Asie (Asie orientale, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Amériques et Océanie), le pôle Développement des collections s’appuie sur une vingtaine de chargés de collections pour identifier, sélectionner, cataloguer et valoriser une documentation en langues vernaculaires et en langues occidentales couvrant l’ensemble des sciences humaines et sociales. La répartition entre fonds à entretien permanent et fonds entretenus par rotation pendant deux ans, permet de capter la production éditoriale et scientifique de très nombreuses aires linguistiques et culturelles à travers le monde.

Cette ambitieuse politique de captation de la documentation produite au sein même des sociétés non occidentales implique la mise en place et l’animation d’un réseau d’importation multiforme, par achat, par don et par échange. Les relations humaines et commerciales, établies depuis des années par les chargés de collections et les gestionnaires de commande, ont permis de tisser une toile d’acquisition, représentant une quarantaine de fournisseurs et des dizaines de partenaires d’échanges, répartis sur tout le globe, et qui se renouvelle sans cesse, au gré des évolutions commerciales et des aléas géopolitiques.

Cette ambition ne va pas sans difficulté et implique de surmonter nombre de barrières linguistiques, réglementaires et logistiques, tâche à laquelle les agents de la BULAC s’emploient avec énergie et pugnacité. Les fermetures de frontières, les embargos, les formalités douanières, les décalages horaires, les problèmes de transports ou les colis égarés sont autant d’aléas quotidiens qu’il faut régler pour permettre aux ouvrages de trouver leur place sur les rayonnages de la BULAC. En allotissant ses commandes publiques par grande zone géographique, la BULAC parvient à commander une part importante de ses monographies et périodiques directement auprès de fournisseurs locaux, sans passer uniquement par des centrales d’achat occidentales. Parmi ses modes d’acquisition, on peut aussi citer la pratique de l’office, confiant la sélection documentaire à un intermédiaire, et qui permet de capter une vaste production éditée dans les pays d’origine, notamment en Afrique et en Indonésie. La contractualisation avec les transporteurs permet également de faciliter le passage des douanes.

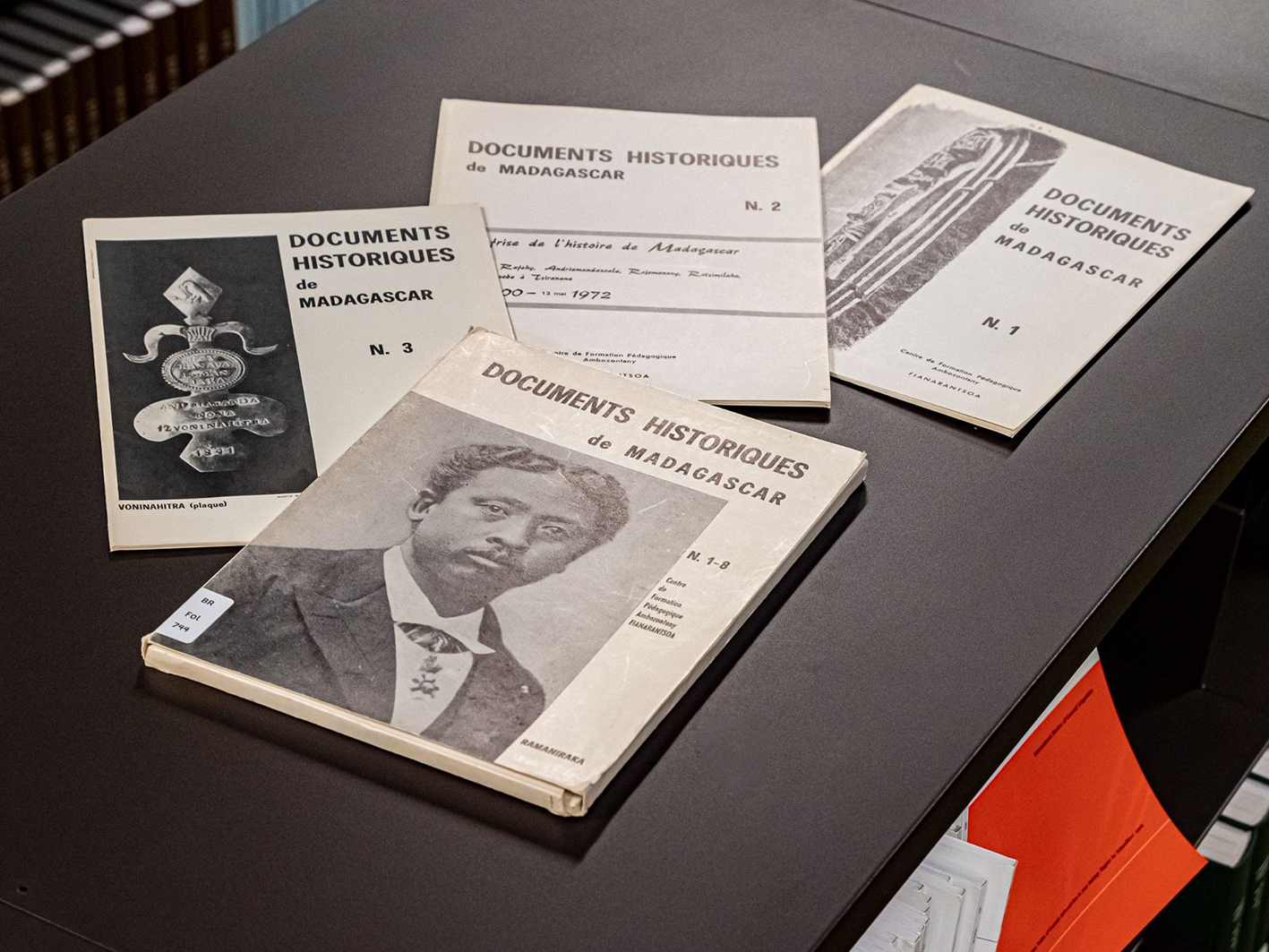

Figure 3. Documents du don Simon Ayache

Photo Maxime Ruscio / BULAC

Plus de la moitié des ouvrages catalogués en 2023 étaient issus de dons, faisant de ce mode d’entrée un moyen d’enrichir les collections particulièrement important. Le traitement des dons de particuliers comme des dons institutionnels fait donc partie intégrante de l’activité de l’établissement 8

. De nombreux instituts de recherche et bibliothèques du monde entier envoient leurs publications à la BULAC. Outre les dons de collections imprimées, la BULAC a aussi établi des accords de partenariat scientifique, par exemple avec la Bibliothèque nationale centrale de Taïwan. La création, en 2023, d’un Centre de ressources numériques universitaires de Taïwan 9 permet ainsi d’offrir aux lecteurs un vaste ensemble de ressources en ligne sur les études chinoises et taïwanaises 10.Les échanges avec les établissements documentaires des pays couverts, pour certains actifs depuis de longues années, comme ceux qui ont cours avec la Matica srpska de Novi Sad (Serbie), pour d’autres, mis en place plus récemment, avec la Bibliothèque nationale de Chine par exemple, sont appelés à se développer. La captation de documentation par les institutions partenaires sur place est en effet plus aisée et permet de combler des lacunes en cas de difficulté à trouver un fournisseur ou à se procurer des publications à plus faible tirage ou de diffusion plus restreinte.

Figure 4. Déballage et conditionnement des périodiques cambodgiens

Photo Maxime Ruscio / BULAC

Les collections mises à la disposition des usagers à la BULAC sont pour certaines des collections accueillies en dépôt, propriété d’établissements membres du GIP BULAC. Ainsi, les collections de la bibliothèque du Centre d’études slaves (UMR Eur’Orbem-Sorbonne université) ou les collections de l’EFEO. À titre d’exemple, la BULAC abrite une collection déposée par l’EFEO de plus de 600 titres de périodiques khmers, collectés au Cambodge 11

. Ainsi, en septembre 2024, la BULAC a reçu une équipe venue du Cambodge pour réceptionner et traiter le résultat des six dernières années de collecte des titres de presse par l’EFEO 12.Mise en valeur et partenariats scientifiques : réseaux en France et à l’international

La BULAC s’efforce d’exposer au monde ses collections au travers d’une médiation scientifique et culturelle riche et variée 13

Juliette Pinçon, « Saisir la pluralité du monde : l’action culturelle de la bibliothèque universitaire des langues et civilisations », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), dossier 2024-1, p. 32-35. En ligne : https://bbf.enssib.fr/sites/bbf.enssib.fr/files/documents/Dossier-2024-1/BBF-2024-1_9_Pincon.pdf

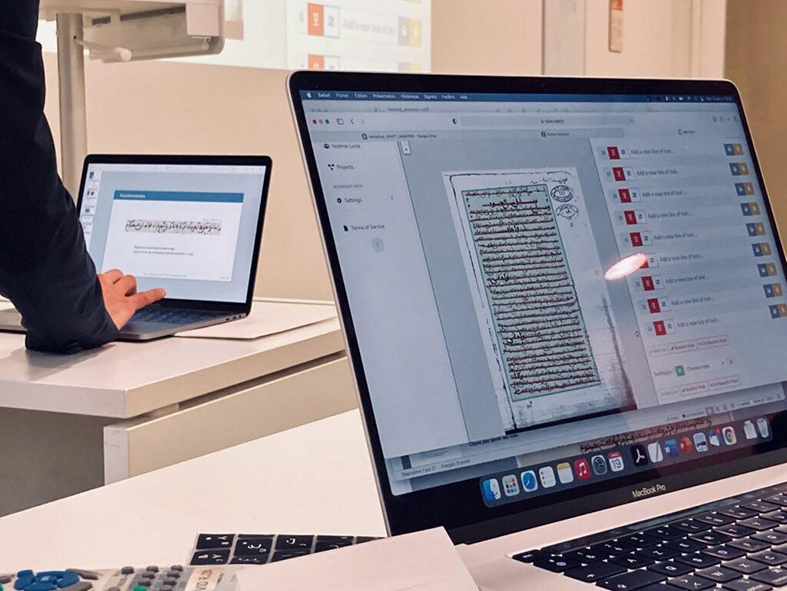

Figure 5. Séance de hackathon avec l’association Calfa

Photo Maxime Ruscio / BULAC

Parmi les initiatives les plus récentes, pour la plupart développées dans le cadre du consortium Huma-Num DISTAM, on compte par exemple le partenariat avec l’association Calfa en 2019 14

, pour un projet de traitement automatique des écritures arméniennes contemporaines, ainsi que trois résidences de chercheuses entre 2020 et 2022. Des résidences ont été mises en place en partenariat avec le Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM) ; une série de hackathons et de colloques autour des enjeux de philologie numérique des textes en écriture arabe, et plus particulièrement de la reconnaissance optique des caractères dans les manuscrits maghrébins, a ainsi été organisée 15. La BULAC a également accueilli en résidence une chercheuse 16 post-doctorante associée au Centre de recherche sur le monde iranien (CeRMI – UMR 8041) dans le cadre du programme de résidences du GIS CollEx-Persée pour le signalement et la valorisation des documents iconographiques du fonds Henry Viollet (1880-1955).Lauréate de l’appel à projet CollEx-Persée 2021-2022 17

, la BULAC a également participé aux projets CHI-KNOW-PO CORPUS 18, projet de constitution et de publication d’une collection de textes chinois médiévaux (IIIe-Xe siècles), à l’articulation de la recherche et de la valorisation patrimoniale, et TariMa (Tārīẖ al-Maghrib - Écrire l’histoire au Maghreb à l’époque moderne et contemporaine) 19, reposant sur la valorisation scientifique et le traitement numérique des collections de manuscrits et d’imprimés maghrébins présents dans les bibliothèques françaises. La BULAC est en outre partenaire du projet NumeNord – Plateforme des études nordiques : volet 2 20, porté par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, la Bibliothèque nordique à la bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque universitaire Tove Jansson de Caen. L’un des projets en cours portés par la BULAC est le projet TransliTAL 21, qui vise à développer un outil d’aide à la correction des translittérations erronées dans les notices du Sudoc (Système universitaire de documentation). Il vise également à compléter les notices plus anciennes où l’écriture originale est absente et à faciliter le travail de translittération courant. L’outil en cours de conception s’appuie sur les techniques de traitement automatisé de la langue (TAL). Pour TransliTAL, la BULAC travaille en collaboration avec le laboratoire ERTIM (Équipe de recherche textes, informatique, multilinguisme) de l’Inalco, partenaire du projet.Outre son engagement dans ces projets de recherche, la BULAC participe également activement à la vie de la profession. Les chargés de collections de la BULAC travaillent régulièrement avec les bibliothécaires d’Île-de-France spécialisés sur leur domaine et sont membres de plusieurs réseaux professionnels français et européens. À titre d’exemple, les agents de la BULAC participent, selon leur spécialité, aux rencontres de l’association Beseda 22

(Bibliothécaires en études slaves et documentalistes associés), de DocAsie 23, de l’EASL 24 (European Association of Sinological Librarians), de l’EAJRS 25 (European Association of Japanese Resource Specialists), ou encore aux rencontres de la SFJBD 26 (Société franco-japonaise des bibliothécaires et des documentalistes), aux congrès annuels du Middle East Libraries Committee (MELCom 27) et de l’European Librarians in African Studies (ELIAS).Bien entendu membre du consortium national Couperin, la BULAC participe enfin à plusieurs consortiums de négociations de ressources électroniques à l’échelle européenne parmi lesquels on peut citer le Consortium européen de développement durable des ressources électroniques japonaises (CEDDREJ) et l’European Asia Licensing Initiative (EALI), pilotée par la Staatsbibliothek Zu Berlin. Cette initiative, qui vise à négocier des licences consortiales à l’échelle européenne, a permis en 2023 l’abonnement de la BULAC au Quotidien du peuple.

Les réseaux internationaux sont donc primordiaux pour se tenir informés de l’actualité bibliothéconomique comme pour négocier l’accès aux ressources pertinentes pour la recherche sur les langues et aires non occidentales.

Conclusion

Cette synthèse, forcément incomplète, nous a permis d’esquisser le panorama des activités et initiatives qui font de la BULAC une bibliothèque ouverte sur le monde. Grâce à ses collections, bien sûr, grâce à ses publics, mais également grâce à ses réseaux d’acquisitions et d’échanges, la BULAC, depuis sa création, a tissé toute une toile, humaine, et pas seulement numérique, de relations professionnelles et intellectuelles, de travail avec des fournisseurs commerciaux internationaux, de partenariats avec des bibliothèques et des instituts de recherche du monde entier. Ces relations nourries avec les réseaux de bibliothécaires spécialisés comme avec les équipes de recherche lui permettent de suivre au plus près les évolutions du monde.