Saisir la pluralité du monde : l’action culturelle de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Ouverte en 2011, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), située dans le 13e arrondissement de Paris, est une institution à vocation universitaire et patrimoniale ouverte à tous, spécialisée dans les aires culturelles du monde non occidental. Sa politique d’action culturelle, ancrée dans son ADN, constitue un puissant outil de valorisation de la recherche et un vecteur privilégié de médiation.

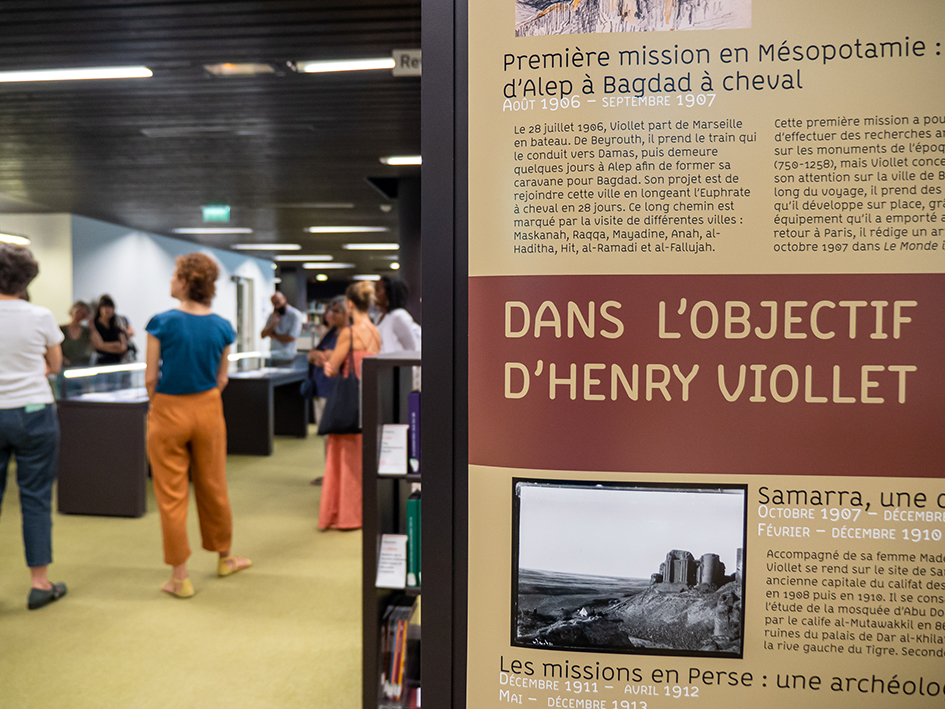

Figure 1. Exposition Dans l’objectif d’Henry Viollet. Les monuments islamiques à travers un fonds d’archives inexploré (1904-1913), juin-juillet 2022

Photo Maxime Ruscio / BULAC

La fabrique de l’action culturelle : comment se construit la programmation de la BULAC

La politique d’action culturelle de la BULAC 1

, fondée sur une charte 2 élaborée en 2011, conjugue des dispositifs de valorisation variés. Elle se déploie à travers une vingtaine de manifestations scientifiques et culturelles par an, sur place et en ligne. L’audiovisuel et la publication numérique, « les deux pieds de l’action culturelle », sont les leviers d’une stratégie de dissémination et de pérennisation.L’action culturelle de la BULAC a pour ambition de donner à voir la singularité et la richesse de son patrimoine documentaire et des recherches qu’il suscite, afin de favoriser la transmission des savoirs et la transdisciplinarité. Les manifestations de l’action culturelle sont destinées à compléter et enrichir, par la pluralité des analyses, les enseignements et la culture personnelle ou professionnelle des publics. Elles s’adressent en premier lieu à la communauté universitaire des établissements partenaires de la BULAC 3

Le groupement d’intérêt public BULAC est fondé sur un partenariat entre neuf établissements d’enseignement supérieur et de recherche : http://bulac.fr/node/1474.

Un comité de programmation réunit régulièrement la direction, l’équipe en charge de l’action culturelle et les responsables du développement des collections, qui instruisent les propositions internes et externes. Deux fois par an, les projets et pistes de programmation sont présentés au conseil scientifique 4

. Cette instance réunit des enseignants-chercheurs représentant les établissements partenaires de la BULAC et des professionnels des bibliothèques représentant des institutions étrangères, ayant compétence sur ses fonds documentaires. Le conseil scientifique est ainsi un lieu de discussion privilégié, qui convoque une pluralité de regards. Il permet d’ancrer solidement l’action culturelle dans le paysage institutionnel de la BULAC, en associant ses membres au processus de définition des orientations de la programmation.Suivant le rythme du calendrier universitaire, la programmation se décline selon plusieurs formats d’action : des expositions 5

, des rencontres 6, des projections-débats 7, des sélections bibliographiques en lien avec le programme d’expositions et de rencontres, l’actualité culturelle ou l’actualité de la recherche. Le programme d’expositions se construit sur une à deux années à l’avance tandis que la programmation des rencontres est anticipée à l’horizon de six mois à un an.Le choix des thématiques traitées croise différents critères et sources d’inspiration. Comme principe général, la programmation veille à un équilibre géolinguistique sur l’année : les domaines EBCO (Europe balkanique, centrale et orientale), AMOMAC (Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale), Asie, Amériques et Océanie sont valorisés à tour de rôle à travers les différents formats d’action.

Dans un mouvement de balancier, la programmation se nourrit tantôt de l’actualité de la recherche, matière à tisser des fils avec les collections – ainsi des expositions conçues en clôture de projets de recherche 8

Citons les expositions Les Tchèques dans la Grande Guerre ; Aliento, le souffle de la sagesse ; Traduire en langues juives ; TYPARABIC, les premières imprimeries arabes chrétiennes en Orient.

Mentionnons les expositions Ottomanes et Ottomans au tournant du siècle ; Une passion andine : le don Jacqueline Yaquicha Weller ; Les années de pierre. Dissidences et résistances à la dictature des colonels.

Les projets d’action culturelle peuvent être reliés à d’autres projets ou actions du programme d’activité de l’établissement. En 2021-2022, la BULAC a ainsi accueilli, dans le cadre du programme de résidences du groupement d'intérêt scientifique (GIS) CollEx-Persée, une résidence de chercheur 10

portant sur le signalement et la valorisation du fonds iconographique Henry Viollet (1880-1955), architecte et photographe, figure pionnière des études sur le patrimoine bâti islamique. L’année de résidence s’est clôturée par un volet de valorisation scientifique et culturelle (organisation d’une exposition 11 et d’une journée d’étude 12, accompagnées de prolongements en ligne, dont une vidéo à destination du grand public), point d’aboutissement d’une mission menée avec l’accompagnement des pôles métiers de la BULAC.

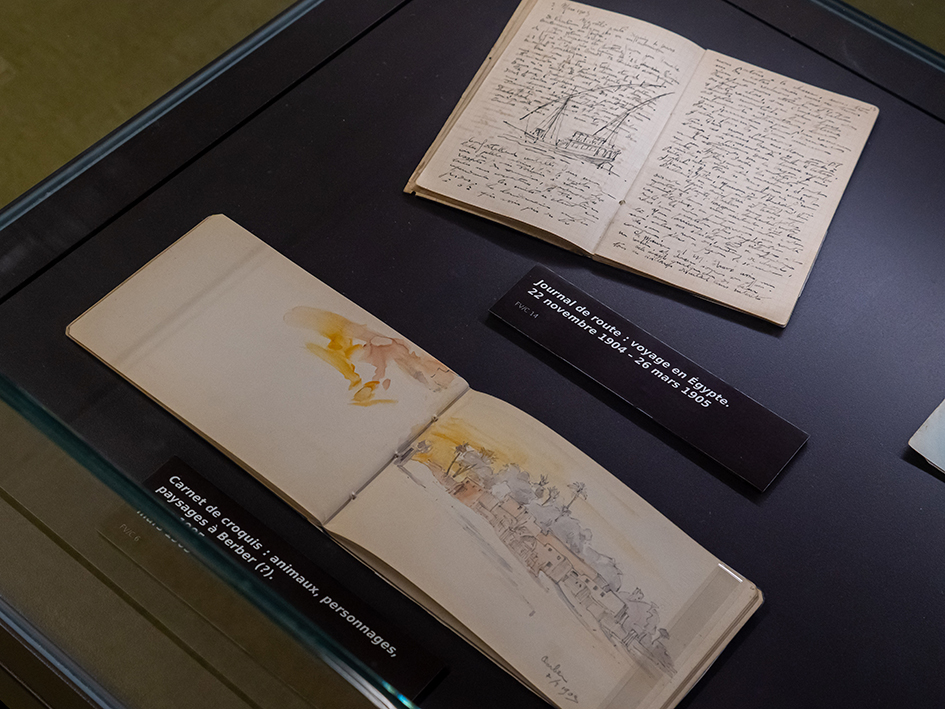

Figure 2. Exposition Dans l’objectif d’Henry Viollet. Les monuments islamiques à travers un fonds d’archives inexploré (1904-1913), juin-juillet 2022

Photo Maxime Ruscio / BULAC

La programmation se fait régulièrement caisse de résonance de l’actualité internationale, venant éclairer les complexités contemporaines. Ainsi, en 2022-2023, dans le contexte de la guerre en Ukraine, plusieurs actions ont été menées pour éclairer le patrimoine écrit ukrainien et donner au public des outils de compréhension de l’actualité 13

Voir la contribution de Florence CHAPUIS et Iryna SOBCHENKO, « Lutter contre la désinformation. La bibliothèque et la guerre en Ukraine », in Caroline POULAIN (dir.), Renouveler les médiations du patrimoine en bibliothèque, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2024 (coll. La Boîte à outils ; 53).

Les célébrations, commémorations, événements ou saisons nationaux ou internationaux impulsent régulièrement des projets, sans pour autant constituer d’impérieuses nécessités auxquelles il serait impossible de déroger. Le foisonnement d’initiatives de cette nature nécessite en effet d’opérer des arbitrages, pour se prémunir d’une programmation prisonnière des grand-messes ou teintée d’une « commémorativité » aiguë.

Enfin, la philosophie globale de la programmation encourage la pluralité des regards. C’est ainsi que dans le cadre du Cinéma du réel 14

, la BULAC organise des séances de projections de films documentaires suivies de débats avec des réalisateurs, des enseignants-chercheurs experts sur les aires géolinguistiques et les thématiques des films projetés et des étudiants en cinéma, qui partagent leurs grilles de lecture avec le public.La programmation est nécessairement pensée par rapport aux espaces, qui, à la BULAC, se composent d’un auditorium de 200 places, d’une galerie d’exposition et de vitrines au sein des salles de lecture. La perspective de l’ouverture d’un tiers lieu à la pointe du bâtiment du Pôle des langues et civilisations, à l’horizon de la rentrée universitaire 2025, invite à imaginer de nouveaux formats d’actions complémentaires.

Favoriser la transversalité et les partenariats

L’action culturelle est pensée dans une logique de décloisonnement et de transversalité, à travers de nombreux partenariats et collaborations.

Cette transversalité irrigue tout d’abord l’organisation des équipes en interne. L’organigramme actuel de la bibliothèque positionne l’action culturelle au sein d’une équipe dédiée à la valorisation, qui associe les services à la recherche, l’activité audiovisuelle et multimédia et la mise en avant des collections en libre accès. L’équipe travaille en étroite collaboration avec les chargés de collections, précieux experts qui possèdent des compétences et connaissances à valeur ajoutée dans des domaines de niche (maîtrise de langues et d’écritures parfois rares, savoirs pointus sur l’histoire, la culture, la littérature d’un pays ou d’une région du monde, connaissance approfondie des fonds de la bibliothèque). La BULAC cultive en parallèle des partenariats privilégiés avec les enseignants-chercheurs aréalistes 15

Enseignants-chercheurs spécialisés en études aréales, c’est-à-dire concernant les recherches effectuées dans différentes aires géolinguistiques. Voir : « Les études aréales en France – Une synthèse », octobre 2016, sur le site de la BULAC : https://www.bulac.fr/les-etudes-areales-en-france-une-synthese

Les partenariats avec le monde académique et culturel (institutions scientifiques et culturelles, festivals, maisons d’édition…) sont variés. La BULAC a notamment tissé des partenariats pérennes avec deux festivals, le premier avec le festival de traduction littéraire VO-VF 16

, le second avec le festival international de films documentaires Cinéma du réel 17, qui ponctuent l’année de deux temps forts, à l’automne et au printemps. Des partenariats sont également noués avec des institutions dont les événements sont hébergés dans les murs de la BULAC, l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (École des hautes études en sciences sociales – EHESS) et la Bibliothèque associative russe Tourguenev. Dans une démarche de coconstruction créative de l’action culturelle, un partenariat est en cours de montage avec l’École Estienne, école supérieure d’Arts appliqués située dans le 13e arrondissement de Paris. Il s’agira de proposer aux étudiants de master du diplôme supérieur d’arts appliqués Design et Création numérique de travailler à l’élaboration d’une écriture imaginaire à partir d’éléments des collections de la BULAC, en réalisant des graphzines expérimentaux, imprimés et numériques.

Figure 3. Festival Cinéma du réel 2023

Photo Maxime Ruscio / BULAC

Accroître le rayonnement et la diffusion

La BULAC mise sur une stratégie de dissémination et de pérennisation qui s’articule autour de l’audiovisuel et de la publication numérique, ainsi que de l’itinérance des expositions 18

Juliette PINÇON, « Construire et proposer un catalogue d’expositions itinérantes et numériques », in Emmanuèle PAYEN (dir.), Exposer en bibliothèque. Enjeux, méthodes et diffusion, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2022 (coll. La Boîte à outils ; 51).

L’activité audiovisuelle et multimédia se structure autour de quatre grands axes : la captation et la diffusion en direct des événements de la programmation ; des reportages photos, incluant des séries de prises de vues des collections de la BULAC nourrissant les expositions en ligne ; une activité de production vidéo (bandes-annonces, visites guidées d’exposition, interviews, documentaires…) ; un volet musique (composition de thèmes musicaux originaux pour l’habillage des vidéos).

La publication numérique passe de manière privilégiée par le site Web 19

de la BULAC, entièrement refondu en 2021, conçu comme un magazine en ligne donnant accès à des ressources éditorialisées. L’action culturelle y a une place de choix, via un agenda 20 en temps réel, la remontée en une des événements en cours et à venir et l’accès à un menu dédié 21 à la médiation scientifique et culturelle. Vitrine conçue pour laisser la place à la découverte, offrant à celui qui a le temps de s’attarder une porte d’entrée vers une richesse éditoriale, le site propose une matière vivante actualisée au quotidien. Son catalogue d’expositions en ligne 22 donne accès à des versions enrichies des expositions présentées dans les espaces de la bibliothèque.La BULAC favorise l’ouverture et la réutilisation des contenus qu’elle crée et diffuse selon les termes des licences Creative Commons et de la licence Etalab. Les vidéos hébergées sur la chaîne YouTube 23

de la BULAC sont diffusées sur le site Web de la bibliothèque ainsi que sur Canal-U 24, chaîne de diffusion en ligne de la communauté universitaire, et MédiHAL 25, archive ouverte de médias audiovisuels du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), assurant un archivage pérenne et une citabilité.Enfin la diffusion des actions passe par l’appui de personnes ou institutions auprès des publics cibles. Les enseignants-chercheurs sont par exemple des relais privilégiés auprès de la communauté étudiante. Ce portrait de chercheur 26

publié sur le carnet de recherche Le Carreau de la BULAC, qui livre un témoignage des multiples collaborations possibles entre enseignants-chercheurs et bibliothécaires, illustre la manière dont un maître de conférences en histoire du Maghreb s’est saisi d’une exposition de la BULAC comme support pédagogique pour son enseignement.Conclusion

En phase avec l’identité de la bibliothèque qui, dans son essence même, est résolument ouverte vers le monde, l’interdisciplinarité, la cité, et engagée dans la diffusion libre du patrimoine et de la connaissance, la programmation scientifique et culturelle de la BULAC transmet de manière accessible et ouverte un regard érudit sur des héritages en résonance avec le monde contemporain. Elle dévoile aussi la part d’inconnu des collections qu’elle conserve, à la lumière des dernières recherches. Par la production de contenus éditorialisés pérennes, créant une collection dans la collection, elle s’inscrit dans le temps long, propice à l’approfondissement, la réflexion, la nuance, loin du tumulte de l’immédiateté. À l’heure où les institutions universitaires et culturelles ont engagé une réflexion quant à leur présence sur les réseaux sociaux, en réaction aux dérives observées sur le réseau X (anciennement Twitter), la BULAC entend investir dans une stratégie complémentaire, en renforçant la présence en ligne sur son site Web et en mettant toujours plus d’énergie dans le référencement et l’éditorialisation des contenus.