Assurer la médiation des savoirs

Le rôle de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et l’exemple de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Alsace

Depuis une dizaine d’années, après un vaste chantier de réhabilitation qui a doté la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu) d’espaces spécifiquement dédiés à l’action culturelle, l’institution développe une ambitieuse politique visant à ouvrir les savoirs produits par les universitaires vers le public le plus large possible. Aujourd’hui, la Bnu propose une programmation composée de plus d’une centaine d’événements par an et d’au moins deux expositions d’envergure. Établissement public à caractère administratif sous tutelle directe du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, la Bnu par ses statuts modifiés en 2010 a pour mission, entre autres, de proposer une programmation culturelle et de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs documentaire, scientifique et culturel, notamment les universités de Strasbourg et de Mulhouse 1

Décret no 2020-1166 du 23 septembre 2020 modifiant le décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, article 2. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042360615#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1166%20du%2023%20septembre%202020%20modifiant,nationale%20et%20universitaire%20de%20Strasbourg&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20usagers%20et%20personnels,nationale%20et%20universitaire%20de%20Strasbourg

Forte d’une fréquentation de plus de 700 000 entrées annuelles, la Bnu a, par conséquent, choisi de développer une stratégie culturelle inscrite dans une démarche « Science et société » : l’objectif est d’offrir aux universitaires non seulement un lieu de construction des savoirs, mais aussi un lieu de diffusion et de transmission de ces savoirs. La Bnu peut pour cela compter sur ses moyens et ses équipes : salle d’exposition (500 m2), auditorium (142 places) et un service dédié à la culture et la médiation (7 agents), mais aussi sur les partenariats solides construits avec diverses institutions comme les universités de Strasbourg ou de Mulhouse, le musée du Louvre, la bibliothèque du Wurtemberg à Stuttgart, les musées de Strasbourg, l’Opéra national du Rhin ou encore le Lieu documentaire.

Cette démarche ambitieuse menée par la Bnu s’inscrit également dans le cadre de la définition des lieux de savoirs de Christian Jacob : « […] un lieu de savoir est à la fois un lieu de construction, de matérialisation, d’objectivation, d’inscription et de circulation sociale. Il est indissociable d’une approche dynamique et génétique des savoirs, situés dans un cadre spatial et social. En passant d’un lieu à l’autre, les savoirs se construisent, se transforment, se scindent ou s’agrègent, changent de statut et de portée, vivent ou s’éteignent, circulent dans le temps et dans l’espace, à travers les sociétés humaines. » 2

Christian JACOB, Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ?, Marseille, OpenEdition Press, 2014 (coll. Encyclopédie numérique). En ligne : https://books.openedition.org/oep/652

Figure 1. Affiche de l’exposition « Face au nazisme : le cas alsacien »

Crédit : Atelier Terrains vagues, Elsa Varin, 2022.

Nourrir la réflexion, partager les savoirs : l’exposition « Face au nazisme : le cas alsacien »

L’exposition initiée par la Bnu a commencé à être préparée à partir de l’année 2020 dans un contexte de ré-interrogation de la période de l’annexion nazie en Alsace, en particulier à partir de la mise en place en septembre 2016, par le président de l’université de Strasbourg Alain Beretz, d’une commission historique pour l’histoire de la faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg (CHRUS). Cette création est liée à la découverte, en 2015, au sein de l’institut médico-légal de Strasbourg, d’échantillons jusque-là inconnus, provenant du corps de Menachem Taffel, l’un des 86 déportés juifs gazés au camp du Struthof pour être transformés en « collection de squelettes » par le professeur August Hirt, médecin SS et directeur de l’institut d’anatomie de la Reichsuniversität. La commission a eu pour objectif de faire la lumière sur les éventuels restes du passage des nazis dans les murs de l’université de Strasbourg. Présidée par Paul Weindling, historien de la médecine (Oxford Brookes University) et Florian Schmaltz, historien contemporain et des sciences (Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin), cette commission a rendu un rapport le 3 mai 2022. Ses travaux ont visé à faire la lumière sur les crimes commis par les nazis entre 1941 et 1944, sur leurs victimes et sur le fonctionnement de l’institution universitaire de Strasbourg sous le IIIe Reich 4

Christian BONAH, Florian SCHMALTZ et Paul WEIDLING (dir.), La faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg et l’hôpital civil sous l’annexion de fait nationale-socialiste 1940-1945, […], Rapport final de la Commission historique pour l’histoire de la faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg 2017-2022, Strasbourg, université de Strasbourg, 2022. En ligne : https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/historique/Rapport_final_Reichsuniversitat_Strassburg_corr.pdf

L’apport de ces chercheurs et de ces chercheuses a été crucial pour aider les commissaires à développer le parcours de l’exposition et aborder à la fois des questions parfois délicates, par exemple au sujet des liens entre certains milieux autonomistes alsaciens et le parti nazi durant les années 1930 puis durant la période de l’annexion. Ce comité a également pu suggérer des orientations mettant en valeur certains aspects peu exploités des importantes collections de la Bnu sur la période de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Bnu devenue Universitäts- und Landesbibliothek zu Straßburg était un établissement de dépôt légal entre 1940 et 1944 pour l’ensemble du Gau Oberrhein 5

La circonscription de l’Allemagne nazie qui réunissait l’Alsace et le Bade avec Strasbourg pour chef-lieu.

Voir Jean-Marc DREYFUS, « Les Spoliations en Alsace annexée », dans Catherine MAURER et Jérôme SCHWEITZER (dir.), Face au nazisme : le cas alsacien, Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 2022, p. 176-182.

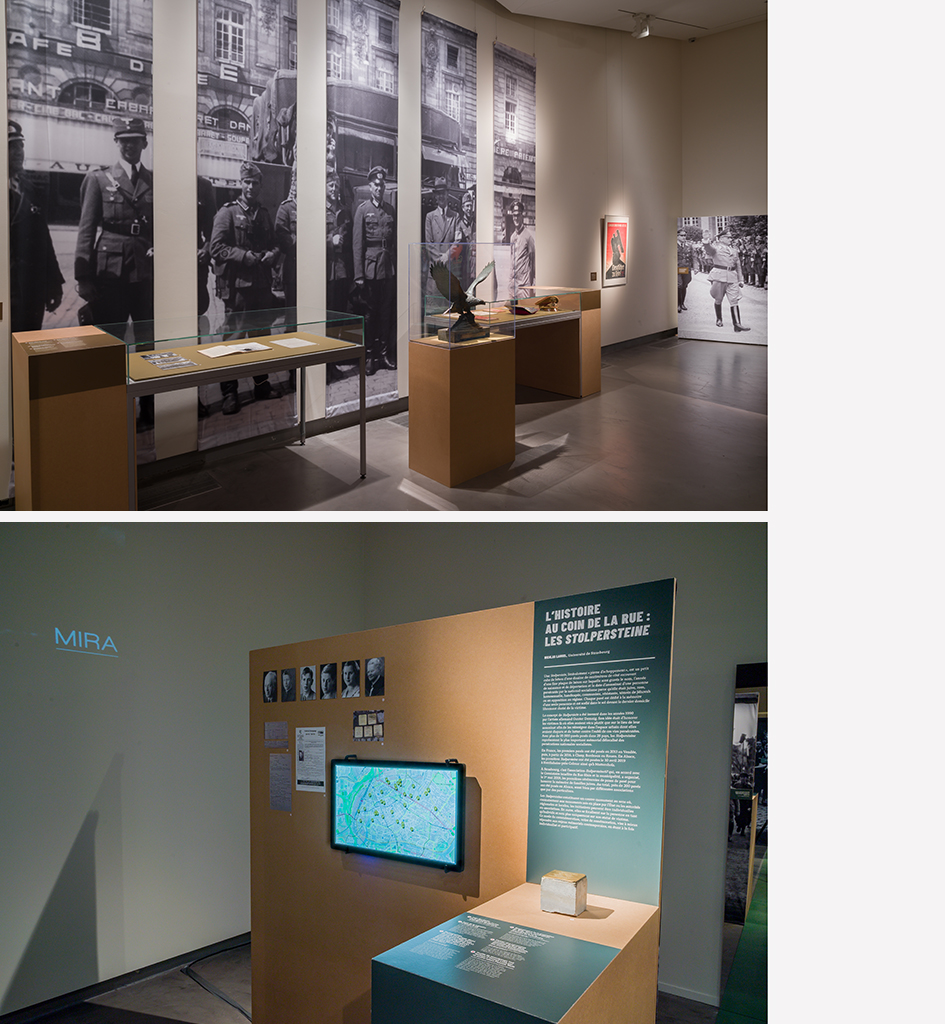

Figure 2. Vues de la salle d’exposition de la Bnu

Crédit : Bnu/JPR

L’enjeu de l’ouverture et l’inscription partenariale du projet

Inscrite dans le contexte déjà évoqué, l’exposition a été présentée entre septembre 2022 et janvier 2023. Elle a été accompagnée d’une quinzaine de conférences, projections ou tables rondes consacrées à différents aspects abordés dans le parcours pour les approfondir ou pour présenter des éléments moins présents dans l’exposition. La Bnu a aussi publié un catalogue 7

invitant à la fois à enrichir la réflexion sur certains sujets ou à l’ouvrir à d’autres, comme la répression des homosexuels et des Tziganes en Alsace annexée, ou les relations entres les églises et le parti nazi dans la région.La dynamique engagée par le projet a pu s’appuyer sur un partenariat avec les bibliothèques de l’université de Strasbourg qui, durant le temps de l’exposition, ont pu présenter des parcours 8

L’exposition Gurs 1940, https://www.gurs1940.de/fr/#/ et un parcours consacré aux collections des bibliothèques d’histoire de l’université de Strasbourg acquises durant l’Annexion.

L’exposition a ainsi atteint ses objectifs de médiation des problématiques les plus récentes sur un sujet : l’annexion de fait de l’Alsace entre 1940 et 1944 à l’Allemagne nazie, sujet relativement peu étudié en France, peu connu en Allemagne et qui, par certains aspects, reste encore un champ de recherche largement ouvert. Le parcours présenté à Strasbourg a d’ailleurs rencontré un certain écho de l’autre côté du Rhin puisqu’environ 10 % des visiteurs venaient d’Allemagne. C’est d’ailleurs dans ce pays que l’exposition poursuit son rôle de diffusion des savoirs : elle a été présentée entre février et mai 2024, sous une forme adaptée, à la bibliothèque du Wurtemberg (WLB), partenaire de longue date de la Bnu. La présentation de l’exposition version allemande, Elsass unterm Hakenkreuz 9

s’est inscrite dans les activités de l’une des composantes de la WLB : la Bibliothek für Zeitgeschichte, qui conserve un fonds très important consacré à l’histoire contemporaine de l’Europe. Même si l’exposition de la Bnu s’est essentiellement appuyée sur des recherches menées en France, cette présentation outre Rhin permet de faire connaître les problématiques étudiées actuellement côté français et de les mettre en perspective avec celles explorées souvent depuis plusieurs années en Allemagne.

Figure 3. Affiche de l’exposition « Elsass unterm Hakenkreuz » à la bibliothèque du Wurtemberg (WLB) de Stuttgart, Fine German design

Source : Braumer und Güll, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

Le succès public de l’exposition « Face au nazisme : le cas alsacien », a ainsi confirmé l’orientation voulue par la Bnu à l’issue du grand chantier de rénovation en 2014 : il s’agit d’affirmer et d’amplifier la mission de médiation culturelle de l’établissement et son rôle de lieu privilégié de transmission des savoirs produits par l’université. Ce n’est certes pas une nouveauté pour un établissement qui a organisé des expositions dès le début du XXe siècle. Cent ans plus tard, l’enjeu est d’inscrire la Bnu comme un lieu ouvert sur la cité, un lieu de débat et un lieu de transmission. Il s’agit d’un processus relancé à partir de 2014, puis approfondi à partir de la réorganisation des services de la bibliothèque en 2020 avec la création d’un département, le pôle Partage, diffusion et réseaux, chargé de développer la politique de valorisation mais aussi de renforcer l’expertise des métiers de médiation, d’édition ou de production d’expositions. C’est forte de ses expériences réussies, de ses outils renforcés et d’un rôle d’établissement culturel désormais unanimement reconnu que la Bnu s’engage actuellement vers un projet de musée partenarial consacré aux civilisations de la Méditerranée et de l’Asie en s’appuyant sur ses collections, celles de l’université, des musées de Strasbourg et surtout des dépôts du Louvre. Inscrit dans son projet d’établissement, ce musée constituera une forme d’action nouvelle pour la Bnu lui permettant d’amplifier ses missions destinées à faire connaître ses trésors tout en partageant les problématiques de recherche les plus récentes avec tous ses publics.