Action culturelle en bibliothèque universitaire : irriguer un réseau, conforter un positionnement

Le contexte

Au sein d’une université pluridisciplinaire riche de 600 ans d’histoire, le service commun de la documentation (SCD) de l’université de Franche-Comté (uFC) 1

dispose de dix bibliothèques universitaires (BU) réparties sur cinq villes. Ce réseau, géographiquement très éclaté, présente l’avantage de mailler les campus universitaires du territoire.Il porte deux projets immobiliers d’ampleur : la Grande Bibliothèque de Besançon 2

, à la fois universitaire et d’agglomération, dont l’ouverture est prévue pour fin 2027, et le Learning Centre Claude Oytana 3, cœur de campus comportant un « open lab », un jardin de lecture connecté et une grainothèque, ouvert depuis le 15 janvier 2024 4https://actu.univ-fcomte.fr/article/retour-sur-linauguration-du-learning-centre-claude-oytana-009821

Les spécificités

Doté depuis 2021 d’une charte d’action culturelle 5

, et lauréat régulier d’appels à projets Contribution vie étudiante et campus (CVEC) permettant de financer ses actions culturelles, le SCD déploie sur l’ensemble de son réseau une programmation d’ampleur, qui reflète :- sa fonction de creuset de la pédagogie et de la recherche 6 ;

- l’évolution des missions des BU en tiers lieux ;

- leur implication dans la société civile, en tant que facilitateur de débats, de rencontres entre la communauté universitaire et le grand public.

Son action culturelle s’est peu à peu diversifiée, avec davantage d’ateliers, de débats, de rencontres et d’événements, ainsi que des expositions. Les bilans chiffrés atteignent environ 80 actions réalisées par année civile – et à titre d’exemple, l’habituelle Troc Party de rentrée (citée en #45 dans le hors-série d’avril 2020 de l’Association des bibliothécaires de France [ABF] « + de 100 idées pour changer ta bib ») représente plus de 10 000 objets récoltés, stockés, diffusés.

Figure 1. Troc Party 2023 à la BU Proudhon

Photo Claire Gillet, uFC

Conformément à sa charte d’action culturelle, les BU privilégient, parmi divers axes de leur politique culturelle (valorisation des projets étudiants, intégration multiculturelle, enjeux d’actualité…), tout particulièrement :

- Les initiatives pédagogiques et la recherche scientifique : le SCD est au cœur de l’université. À ce titre, il se doit de valoriser la recherche, d’en refléter les préoccupations, les centres d’intérêt et les débats. Organiser des rencontres autour de la recherche scientifique permet de favoriser les échanges, faire du lien, comme avec « Une classe, un chercheur » 7.

- Les initiatives émergentes : les BU sont des terrains d’expérimentation ou de création culturelle (ateliers d’écriture, résidences d’écrivains, etc.) en offrant un espace public de diffusion : ainsi des conférences de chercheurs de l’uFC, « Chercheurs en bibliothèque » 8 coconstruites avec une unité de formation et de recherche (UFR).

Les freins et les écueils

L’équilibre budgétaire à trouver est délicat, le financement des actions culturelles des BU dépendant à près de 80 % de mécènes ou de subventions, dont le renouvellement, susceptible d’être remis en cause à tout moment, dépend de lourds appels à projets, à préparer et à défendre chaque année auprès d’interlocuteurs variables.

La continuité du service public et la fragilité des équipes – 93 emplois équivalent temps plein (ETP) seulement pour faire fonctionner plus de 21 000 m² répartis sur dix BU – limitent quant à elles le temps de travail qui peut être dégagé pour l’action culturelle.

Celle-ci est parfois vue comme une cerise chronophage sur un gâteau, alors que le gâteau est déjà trop mince. Qui n’a jamais été confronté au casse-tête des heures de récupération asymétriques pour les événementiels s’achevant tard en soirée, ou des indispensables heures de préparation, parfois passées sur le temps personnel de bonnes volontés finissant par s’épuiser ?

Faire avec plutôt que faire pour les étudiants : l’intégration des associations étudiantes ou des étudiants (à titre individuel ou via des projets tutorés) à la préparation d’une programmation se heurte à leur labilité.

Quel que soit le niveau d’attrait et de sympathie suscité par les BU, il faut prévoir un plan B susceptible de prendre leur relais, vu leur disponibilité limitée par la priorité qu’ils doivent donner à leurs études et à leurs préoccupations premières, et vu la fragilité de leur implication, même ponctuelle, dans la durée de montage d’un projet culturel, dont les lents méandres administratifs sont plus complexes et plus décourageants pour eux que pour des bibliothécaires aguerris (la longueur de cette phrase ne reflétant qu’imparfaitement la longueur de certains justificatifs à fournir). Nos équipes de professionnels ont ainsi remplacé au pied levé un bureau d’élèves initialement prévu pour animer un bal d’anniversaire de leur BU.

Enfin, un autre facteur humain délicat à prendre en compte est celui des autres services concernés par l’action culturelle ou sociale. Bien que l’action culturelle fasse partie des missions inscrites dans les statuts des SCD 9

, elle peut, selon les contextes que vous rencontrerez, apparaître comme une exclusivité, réservée à d’autres acteurs dont la légitimité et le prestige sont indiscutables aux yeux de l’institution. D’après Hélène Pouilloux, conservatrice en chef dirigeant le SCD, « les BU sont à la fois partout et nulle part ». Leur place exacte est donc à créer puis à conforter.Il convient de ménager ses interlocuteurs, de justifier de son utilité et de sa complémentarité pour contribuer à l’image de marque commune, de faire connaître encore et toujours le rayonnement fédérateur des BU. À l’université, si vous voulez toucher les publics, les BU sont la meilleure entrée, avec plus d’un million d’entrées en 2023 dans les BU de l’université de Franche-Comté, comme le confirme aussi l’enquête 2023 de l’Observatoire national de la vie étudiante 10

: les bibliothèques sont de loin l’équipement universitaire que les étudiants déclarent le plus utiliser (71 % d’entre eux), devant même les restaurants universitaires.Un usage politique de l’action culturelle : quelle reconnaissance institutionnelle espérer ?

Les bibliothèques sont souvent un « détail » du paysage universitaire aux yeux de la gouvernance de l’établissement, alors qu’elles sont pourtant des lieux de vie incontournables pour les étudiants, outil majeur pour favoriser leur réussite aux examens (cf. enquête de Toulouse 11

le démontrant dès 2010), se socialiser (comme ils en ont témoigné en citant l’importance cruciale de leur ouverture maintenue pendant la crise sanitaire), ou développer leur esprit critique (en tant que services publics ouverts à tous, où dialoguent des usagers d’horizons très divers).Étant relativement peu fréquentées par les enseignants-chercheurs, qui utilisent plutôt leurs services à distance (appui à la recherche, fourniture d’articles, etc.), les BU manquent de relais dans les principales instances décisionnaires des universités. Bien qu’elles puissent participer à la diffusion de la culture scientifique et valoriser des axes de recherche des laboratoires via leur programmation (cf. la figure de proue de l’Xperium 12

au Lilliad Learning Center Innovation), elles ont tendance à rester méconnues, et se trouvent, en tant que creuset, confrontées à de multiples acteurs ayant chacun sa vision de la bibliothèque, dont beaucoup de présupposés faux.Or, tout comme la formation des usagers, l’action culturelle est précisément un des moyens d’attirer l’attention de l’université sur les BU.

Dans un contexte concurrentiel, les plateaux radios d’événementiels, les vernissages de « happy few », ou au contraire les inaugurations d’ampleur qui nécessitent une préparation importante en amont, créent des occasions favorables pour échanger avec les élus et leur entourage (cabinet, secrétariat, service central de la communication…).

L’action culturelle joue sur trois tableaux :

- Communication interne : un projet transversal irriguant le réseau et fédérant les équipes des BU (voir cas concrets ci-dessous) autour d’un temps fort festif, qui rompt la routine et réconforte grâce aux compliments récoltés. Effet secondaire : chaque collègue participe, de fait, à la campagne de communication des BU ; nous sommes toujours les représentants de notre service aux yeux du reste de l’université.

- Communication institutionnelle : une occasion de renforcer ses liens mutuels avec des acteurs incontournables (service culturel cherchant des publics pour ses ateliers artistiques, service du numérique et de l’innovation en quête de visibilité, bureau de la vie étudiante exigeant un rendu sous forme d’exposition aux étudiants ayant bénéficié d’un Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes…). Effet secondaire : faire parler de son service par d’autres services et/ou individualités universitaires.

- Communication externe : retombées presse et retours qualitatifs d’invités ; obtenir un regain de reconnaissance dans son institution grâce à la reconnaissance extérieure (exemple de l’organisation du colloque de l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation [ADBU] en 2015 par le SCD de l’uFC). Effet secondaire : accroissement du relationnel.

À certaines occasions, la « cerise chronophage » peut se transmuter en gâteau fondamental. Ainsi, en 2017, l’éclairage d’espaces publics de la BU Sciences Sport, qui achoppait depuis des années, a été débloqué afin d’y organiser dans les meilleures conditions l’événementiel « Avenir des BU, perspective Learning Center » 13

, créé à notre initiative pour officialiser et trouver des financeurs complémentaires au projet immobilier de transformation de la BU en Learning Center.Quelques cas concrets

- Surfer sur un sujet porteur : l’exposition itinérante dans nos BU « Histoire & trésors des BU de l’université de Franche-Comté » 14, créée par le chargé de mission patrimoniale du SCD, a été labellisée, spécialement financée, inscrite dans le calendrier officiel des commémorations des 600 ans de l’uFC, dotée d’une inauguration politique et d’un catalogue d’exposition 15 valorisant les BU et leur participation à la mémoire de l’université, depuis la création de l’université à Dole en 1423, jusqu'à notre Learning Centre Claude Oytana ouvert en janvier dernier.

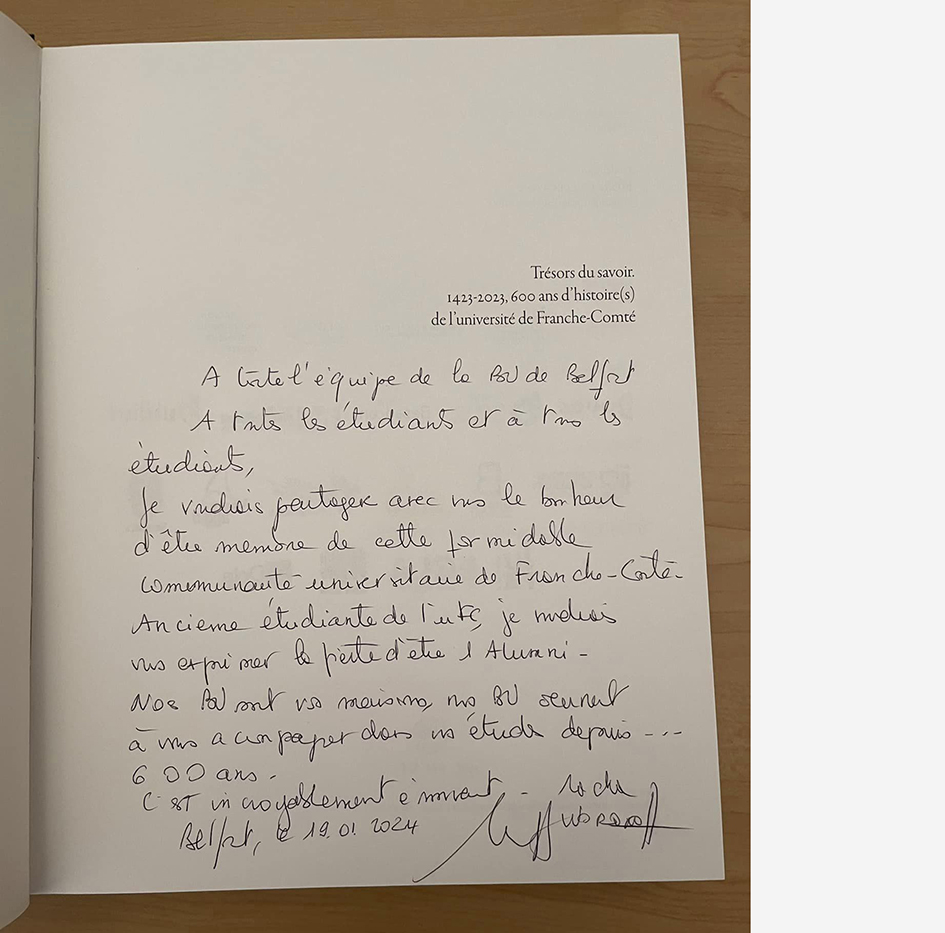

Figure 2. Dédicace de la présidente de l’uFC lors du vernissage d’« Histoire & trésors des BU » à la BU de Belfort

Photo Florence Chamy, uFC

- Décliner du participatif majeur : 20 ans de la BU Santé 16 avec plus de 520 étudiants (rappelant la nécessité d’augmenter les places assises et l’aménagement des abords extérieurs de la BU), Learning (Centre) Party 17 avec plus de 670 entrées (soulignant l’interaction des BU avec des enseignants, des associations et des étudiants).

Figure 3. Podium du tournoi Mario Kart de la Learning (Centre) Party, 2024

Photo Sylvain Krach, uFC

Ce dernier événementiel, devenu un projet de service préparé de longs mois en amont, dans une démarche de gestion de projet, associait conformément aux disciplines enseignées le sport, l’électronique et la botanique : postures actives favorisées via un challenge vélo-bureaux « pédale en dessinant ta BU idéale », e-sports avec tournoi Mario Kart et commentaires en direct d’un match de League of Legends, personnalisation de tote bags avec les outils de l’open lab, démonstration de la salle d’immersion en réalité virtuelle, atelier « bombes de graines » dans le jardin de lecture connecté, clin d’œil au service de grainothèque et à l’opération « Adopte une plante » lancée à cette occasion, etc., le tout s’inscrivant dans une démarche « développement durable et responsabilité sociétale » liée au projet d’établissement et à l’engagement Services Publics + du SCD 18

, dont c’est devenu un fil rouge de la programmation (cf. exposition et ateliers « Coup de fresque à l’uFC » 19 pour la rentrée climat, ateliers artistiques « Couleurs végétales » 20 organisés avec le service Sciences, arts et culture, avec inauguration d’une fresque murale dans l’espace jeunesse de la BU Belfort, etc.).Conclusion

Alliant effet d’aubaine et démarche concertée via une planification anticipée, l’action culturelle en BU, quelque chronophage et complexe qu’elle s’avère, peut être un bras de levier stratégique pour un projet de service fédérateur et ambitieux en termes de reconnaissance institutionnelle.