Peut-on définir la bibliothéconomie ?

Essai théorique

Bertrand Calenge

Les interrogations actuelles sur les missions et l'avenir des bibliothèques écartèlent l'improbable définition de la bibliothéconomie entre tâches de gestion, opérations de traitement du document, sciences de l'information, etc. En proposant de concevoir cette bibliothéconomie comme un processus complexe qui vise à traiter au niveau collectif les « pathologies sociocognitives », il est possible de la penser à la fois comme science en gestation et comme art, au sens médical. De ce point de vue, la comparaison avec les processus d'élaboration et de fonctionnement de la médecine peut être éclairante, signaler les champs de recherche encore à défricher, et donner une cohérence à l'exercice des métiers des bibliothèques.

The current interrogation of the mission and the future of libraries tears apart the improbable definition of librarianship, dividing it between management tasks, document processing operations, information sciences, etc. In conceiving this version of librarianship as a complex process which aims to treat the « socio-cognitive pathologies » at a collective level, it is possible to think of it, in a medical sense, as a gestating science and an art, at the same time. From this point of view, the comparison with the processes of the elaboration and the functionality of medicine may be illuminating, a way to identify the fields of research still to be cleared, and to give coherence to the exercises of the library profession.

Die gegenwärtigen Fragestellungen bezüglich des Auftrags und der Zukunft der Bibliotheken zerstuckeln eine schwer vorzu stellende Definition der Bibliothekswissenschaft in Verwaltungsaufgaben, Dokumentationspraktiken, Informa-tionswissenschaft usw. Wenn man vorschlägt, sich diese Bibliothekswissenschaft als einen komplexen Prozeß vorzustellen, der darauf hinzielt, auf einem kollektiven Niveau “soziokognitive Krankheiten” zu behandeln, so ist es möglich, sie sich gleichzeitig als eine im Entstehen begriffene Wissenschaft oder als eine Kunst im medizinischen Sinn zu denken. Von diesem Standpunkt kann der Vergleich mit den Arbeits- und Funktionsprozessen der Medizin erhellend sein und Forschungsgebiete zeigen, die noch zu bearbeiten sind und der Ausübung der Bibliotheksberufe eine Kohärenz geben.

La bibliothéconomie a connu sa grande époque théorique entre la fin du XIXe siècle et les années 30, avec notamment, et de manières à la fois très différentes et très proches, Melvil Dewey, Eugène Morel ou S. R. Ranganathan. Depuis, la démarche théorique est restée prudente et a surtout été le fait de chercheurs étrangers à notre profession, tant les bibliothécaires devaient se consacrer à absorber les chocs de l’accroissement des moyens, de la diversification des publics et de l’évolution protéiforme des documents.

Cent ans après les précurseurs, il n’est pas inutile de faire le point, avant qu’une quelconque « modernité » ne nous emporte. La bibliothéconomie est-elle seulement ce qui « envi-ronne » la gestion des collections et leur traitement ? Est-elle une science de l’information étrangère au quotidien des bibliothécaires ? Derrière ces interrogations, ne peut-on apercevoir la récurrente question existentielle sur l’objet de notre métier, sur son fondement et sur sa légitimité ? Peut-on oser une tentative d’épistémologie de la bibliothéconomie ?

Les bibliothécaires en mal de bibliothéconomie

Une activité humaine professionnalisée se réfère en général à un champ d’action défini, disposant d’outils éprouvés et d’organismes dédiés à l’enseignement et à l’étude de ce champ et de ces outils. Le langage courant ne prête pas à confusion : l’architecte fait de l’architecture, l’historien de l’histoire et le boulanger de la boulangerie.

Que fait le bibliothécaire ? Il ne viendra à l’idée de personne de prétendre qu’il fait de la bibliothéconomie, mais chacun (et lui-même) définira le bibliothécaire comme « un professionnel des bibliothèques ». Plus qu’à un objet d’action, l’expression renvoie à une localisation de l’activité, qui laisse sur sa faim tant qu’on ne définit pas la spécificité du travail en bibliothèque : un architecte qui s’est spécialisé dans la construction des bibliothèques n’apparaît pas plus comme un bibliothécaire qu’un informaticien dont le poste d’affectation est une bibliothèque ! A contrario, un conservateur me disait un jour : « Je dois m’occuper d’administration, mais ce n’est pas mon métier ; je dois gérer des conflits avec des visiteurs, mais ce n’est pas mon métier ; etc. » ; et pourtant, tout cela aussi est la vie d’une bibliothèque !

L’absence de définition d’un cœur du métier, d’un objet qui serait la bibliothéconomie, apparaît à des niveaux variés.

D’une part, les conservateurs des bibliothèques universitaires revendiquent une égalité de reconnaissance avec les enseignants-chercheurs des universités ; l’ENSSIB et le ministère chargé de l’Enseignement supérieur les accompagnent dans cette voie en encourageant les conservateurs à se lancer dans des diplômes de 3e cycle en sciences de l’information.

Or, dans le même temps, il semble bien, d’après de nombreux discours, que le souci des conservateurs des bibliothèques territoriales tient davantage dans la revendication d’une reconnaissance comme managers, à l’égal des hauts responsables administratifs des collectivités. Il n’y faut sans doute pas voir une incompatibilité entre les deux types de conservateurs, mais plutôt une assimilation mimétique aux canons de reconnaissance sociale dans des collectivités différentes.

D’autre part, si l’on examine les institutions qui ont réglementairement vocation à former les personnels des bibliothèques (en excluant celles qui se sont orientées vers la documentation), on constate qu’aucune d’entre elles – à l’exception de l’Institut de formation des bibliothécaires, lui-même très récent et au statut encore mal affirmé –, n’a pour objet exclusif les bibliothèques et la bibliothéconomie : l’ENSSIB affirme en premier lieu les sciences de l’information, les DUT ou DEUST parlent de métiers du livre, d’information, de documentation d’entreprise, etc. et parfois aussi de bibliothèques.

Vouloir faire un recensement des diplômes intéressant l’activité propre des bibliothèques relève de la mission impossible, tant le domaine est attrape-tout, entre information, communication, médiation, métiers du livre, de l’image et du son.

Enfin, le « Recensement des métiers » mené par la DISTB en 1994-1995 1 a défini 31 métiers des bibliothèques. Ce recensement, dont l’objectif était de proposer la photographie scientifique d’un état des lieux, a été vivement contesté par tous ceux qui lui reprochaient de n’avoir pas donné une vision unifiée du métier. Or, il ne faisait que respecter le consensus professionnel : il parlait d’activités dont les seuls points communs étaient d’une part leur réalisation par des personnels relevant des statuts de la fonction publique dédiés aux bibliothèques, d’autre part leur repérage à l’intérieur de bibliothèques. Pouvait-on lui en vouloir de ne pas déclarer l’objet commun à ces activités, donc une bibliothéconomie ?

Écoles et tendances

Ces trois exemples doivent être confrontés aux discours variés des professionnels quant au cœur de leur métier. Si l’on passe outre les déclarations qui ne voient comme bibliothéconomie que ce qui ne revêt pas une formalisation technique, et donc désignent comme telle l’ensemble des tâches étrangères au traitement des collections, on peut distinguer deux tendances dans ces déclarations :

– l’« école » instrumentale trouve sa source dans les techniques dont la pratique était l’apanage quasi exclusif des bibliothécaires : le catalogage, l’indexation, la recherche bibliographique… Cette tendance, en constant déclin jusqu’à la fin des années 70, connaît un vif regain depuis que les technologies informatiques semblent lui ouvrir un avenir prometteur ;

– l’« école » managériale est issue partiellement des revendications des années 60 quant au rôle social des bibliothèques ; elle s’est développée sur le terreau du management public et de la rénovation du service public dans un contexte de crise économique et sociale.

Les deux tendances se retrouvent dans la revendication commune d’une unité du métier de bibliothécaire, et on peut les rapprocher par ailleurs de deux autres tendances fortes qui cherchent elles aussi un contenu à ce métier :

– la revendication d’identité avec les « sciences de l’information », au vu des articles divers utilisant l’expression, semble surtout s’appuyer sur la définition encore inachevée de celles-ci et sur l’image forte que représentent le mot « science » et sa reconnaissance au sein du milieu universitaire (la « 71e section ») ;

– la recherche de connivence avec les techniques documentaires, assez proche de l’école instrumentale citée plus haut, tente un rapprochement avec le métier de documentaliste, dont les préoccupations – du moins vues depuis la bibliothèque – paraissent amener à plus d’efficacité.

Toutes ces tendances ne s’excluent nullement, et procèdent plutôt de points de vue différents sur un même problème de non-définition de la bibliothéconomie. Intuitivement et pragmatiquement, aucune de ces positions n’est isolément satisfaisante pour l’appréhension quotidienne de ce que nous ne pouvons plus oser appeler bibliothéconomie, mais simplement activités professionnelles en bibliothèque.

Dans chaque « école » ou tendance, il manque à l’évidence un maillon de la chaîne : l’« école » managériale ignore le professionnalisme des agents non décideurs, l’« école » instrumentale néglige les contraintes socio-informatives, la tendance « sciences de l’information » noie les spécificités gestionnaires dans le discours scientifique, et la tendance « techniques documentaires » se heurte à la construction des collections offertes et aux exigences de service public des bibliothèques.

Parallèlement, le terme de bibliothéconomie a si peu d’existence positive qu’on n’en propose ni l’histoire ni les fondements théoriques dans les enseignements professionnels ; il apparaît tantôt dans ces enseignements comme un ensemble de pratiques ne pouvant être rattachées à des sciences définies telles l’histoire, l’informatique, la sociologie ou la linguistique, tantôt pour les professionnels comme un agglomérat de toutes les techniques et procédures ne relevant pas strictement de la gestion et du traitement des documents.

Ces tensions diverses sont le signe d’un malaise professionnel qui s’accroît. Résoudre cette crise identitaire devient nécessaire au moment où l’importance accrue de l’information dans notre société amène à s’interroger sur le devenir du métier de bibliothécaire, voire sur sa légitimité. Pour fonder l’avenir de notre activité, la bibliothéconomie est devenue indispensable : sans l’élaboration d’un champ qui permette d’aborder de façon globale la variété des besoins, projets et outils qui se multiplient, les bibliothécaires risquent de ne pas pouvoir trouver leur place dans les décennies prochaines.

Le champ de la bibliothéconomie

La bibliothéconomie n’est pas l’ensemble de tout ce qui se passe dans une bibliothèque : le laveur de carreaux du bâtiment, le réparateur de micro-ordinateurs, l’architecte, etc., ne pratiquent pas la bibliothéconomie, nul n’en doute. Serait-ce alors ce qui recouvre la nature des documents ou l’accès à ceux-ci ? Mais le sociologue, l’historien des textes, l’ergonome, sont ressentis comme extérieurs également à cette bibliothéconomie. Si celle-ci a des difficultés à exister en tant qu’objet d’étude, il est utile de commencer par essayer de situer le cadre de son action, avant d’en démonter les éventuels mécanismes opératoires.

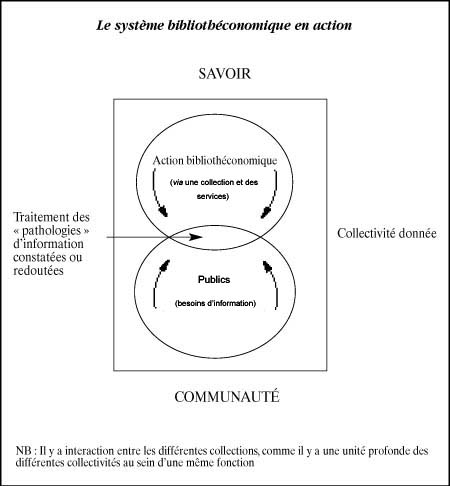

Une approche élémentaire peut mettre en scène deux acteurs : la bibliothèque permet à un public de s’approprier des savoirs. Tout de suite, deux questions se posent : quels sont ces savoirs (est-ce l’ensemble des savoirs, ou des savoirs particuliers ?) ? Quel est ce public (est-ce l’ensemble des usagers actuels, ou est-ce quelque chose de plus vaste ?) ? Les deux questions font entrer en scène deux acteurs proches des premiers et fondamentalement différents : la collectivité et la collection.

La collectivité représente à la fois l’ensemble des publics immédiatement susceptibles de bénéficier de la bibliothèque, et l’entité qui anime ces citoyens, les oriente, a une réalité historique et institutionnelle ; c’est dans sa forme la plus unique l’instance qui oriente et dirige la bibliothèque, dans sa forme la plus fragmentée les usagers réels ou potentiels de celle-ci. En outre, cette collectivité n’est jamais isolée, mais appartient à un ou des ensembles plus vastes qui la contraignent et l’animent, et que l’on peut dénommer communautés (la collectivité communale renvoie à la communauté nationale, la collectivité universitaire renvoie à la communauté nationale et à la communauté des chercheurs, etc.).

La collection représente la part du savoir collectée par la bibliothèque pour le bien de la collectivité, donc pour l’appropriation de ce savoir par les individus intéressant cette collectivité. Cette collection existe à un double niveau : c’est un certain regard orienté sur un savoir extérieur, une façon d’appréhender ce savoir proposée aux individus, et un « miroir du savoir » dans lequel se reconnaissent la collectivité et à travers elle la communauté ; c’est aussi un processus actif qui encourage l’ensemble des individus à s’approprier cette forme de savoir et par là même à s’intégrer à la collectivité et à la communauté. La collection en tant qu’ensemble d’informations ne peut se concevoir sans son volet éminemment actif que sont les services mis en œuvre pour l’animer auprès des publics.

Collection, savoir, public, collectivité et communauté mènent un jeu d’échanges constants, dans lequel le public se nourrit de savoir à travers le filtre de la collection, elle-même constituée par la collectivité afin de maintenir la cohésion de ses membres, de survivre et de se développer, de contribuer au développement des individus qui la composent. In fine, on a un jeu d’équilibres réciproques entre le savoir et la communauté, le savoir, produit par les membres de la communauté, étant acquis par l’ensemble des membres des collectivités via les collections constituées à cet effet.

Cette approche rapide du champ de la bibliothèque permet d’insister sur deux notions essentielles : d’une part la bibliothèque, ou plutôt la collection, n’est pas tant un stock de savoirs qu’un bouquet actif de clés d’accès à des savoirs. Daniel Parrochia l’a mis en lumière : « Traiter les flux de connaissances, les concentrer et les redistribuer nécessite, là comme ailleurs, un réservoir. Celui-ci a nom bibliothèque, lieu mythique qui a fait couler beaucoup d’encre, sans qu’on saisisse toutefois, à notre avis, sa fonction véritable, qui est de régulation (...) Comment ventiler tout ce savoir pour qu’il irrigue et fertilise, par des flux issus d’un judicieux partiteur, les champs culturels appropriés ? La fonction principale de la bibliothèque est, selon nous, d’aide à la détermination autant qu’à l’orientation de la recherche. Elle concerne l’avenir – non pas le passé » 2. De ce point de vue donc, la collection n’existe qu’en tant qu’elle est active, qu’elle est pont vivant entre savoir et individus.

Le second point essentiel tient dans le caractère collectif de la collection vivante : certes, la collection est composée de documents ou d’informations individualisés, de même que la collectivité n’existe que par les multiples individus qui la composent, mais l’objectif de la collection n’est pas tant de répondre à chacun des individus du public, que d’être la mémoire active et prospective de la collectivité, et, dans ce schéma, l’objet de la bibliothèque est de faire entrer la collection en résonance avec la collectivité, dans un projet plus vaste d’échanges multipliés entre le savoir et la communauté 3. Ce caractère collectif apparaît également par la variété des agents qui, ensemble, font vivre et agir la bibliothèque.

Un organisme qui vit et évolue

La bibliothèque apparaît ainsi comme un outil actif de régulation-validation du savoir destiné à constituer une collection, et comme une action de distribution-appropriation de cette collection auprès des et par les publics d’une collectivité. La bibliothèque n’est plus le noyau dur de l’activité du bibliothécaire ; c’est la collection, si l’on accepte de considérer cette dernière non comme un fonds documentaire, mais comme un creuset vivant et actif d’échanges constants entre le savoir et les publics. C’est dans cet esprit qu’on peut reprendre et valider les cinq lois de la bibliothéconomie de S. R. Ranganathan 4, et notamment la cinquième : « La bibliothèque (la collection) est un organisme qui vit et évolue » 5.

C’est pourquoi aussi le schéma bibliothécaire n’est pas celui de la documentation, même si les techniques documentaires répondent évidemment aux besoins des bibliothèques. Jean Meyriat, comparant les deux champs, concluait, dans un article récent, à l’existence d’une « base commune aux deux professions, (...) une confirmation (...) qu’elles se distinguent plus par les conditions organisationnelles dans lesquelles elles sont exercées (avec leurs conséquences induites dans les mentalités) que par les fonctions qu’elles remplissent et les moyens qu’elles mettent en œuvre à cet effet » 6.

Il est vrai que la forme de l’activité quotidienne impliquant publics et professionnels est identique dans les bibliothèques et dans les services de documentation, mais les « conditions organisationnelles » créent, avec l’apparition de la collection dans les bibliothèques et la dimension collective de ces dernières, des statuts différents : à mon avis, Jean Meyriat commet un renversement de perspective en ne voyant dans ces « conditions » qu’un épiphénomène, alors qu’elles sont fondamentales et mêmes fondatrices.

De son côté, Gilles Caron, lorsqu’il proposait une définition de la bibliothéconomie orientée sur les objectifs d’appropriation individuelle du savoir, insistait surtout sur les seules sciences de l’information. Il négligeait également cette dualité essentielle collection/collectivité, même si ses objurgations en faveur de l’action des bibliothécaires en direction des services personnalisés, de l’information éphémère, et de l’ouverture aux autres métiers de l’information conservent toute leur valeur dans le système que nous proposons 7.

Naissance de la bibliothéconomie : de l’anomalie à l’a-normalité

Le champ de la bibliothèque précise les systèmes en cause, il ne suffit pas à définir les spécificités de l’acte bibliothéconomique.

Un examen du « système bibliothèque » dans son fonctionnement quotidien révèle que le bibliothécaire entre en jeu d’abord lorsqu’il s’agit de résoudre des anomalies individuelles d’information : qu’il s’agisse de « chercher un bon roman », de repérer des informations professionnelles ou de prendre connaissance d’adresses utiles, la démarche individuelle répond à des « lacunes » d’information, qu’elles soient commandées par des besoins sociaux et organisationnels ou par des besoins cognitifs (« besoins psychologiques de résolution des anomalies de connaissance » 8) ; le bibliothécaire a vocation à proposer une collection (au sens actif : fonds + services) apte à réduire les anomalies individuelles de connaissance que la collectivité estime de son rôle d’aider à résoudre.

Parler d’anomalies ne renvoie pas à l’anormalité, au contraire : d’une part, il est normal que des individus aient à apprendre, à se renseigner, car le savoir ne leur est pas génétiquement donné ; d’autre part, le phénomène en jeu ressemble aux échanges de tout système vivant : les cellules elles aussi absorbent oxygène et matières nutritives parce qu’elles en ont besoin.

Le rôle du bibliothécaire est ici entretien des conditions de la vie collective par ces échanges entre un savoir constitué et chaque individu de la collectivité. A ce niveau, on peut juste parler d’activité bibliothécaire « ordinaire ».

Mais la situation est tout autre si certaines anomalies de connaissance non résolues, répétées chez de nombreux individus, entraînent une défaillance collective ; dans ce cas, l’anomalie prend, par son caractère négatif au niveau collectif, une dimension d’a-normalité, de pathologie à incidence sociale 9. Par exemple, l’illettrisme n’a pas été dénoncé il y a 50 ans (lorsque chacun trouvait à s’insérer dans la société même sans maîtrise de la lecture et de l’écriture), mais récemment, à cause des problèmes de fracture sociale que cet état de fait, cette « pathologie », encourageait. Ou encore, autre exemple, le souci de développer la documentation numérisée dans les bibliothèques relève en grande partie d’un souci de prévenir un retard pressenti comme néfaste dans les modes d’accès au savoir pour les publics que l’on est appelé à servir. On assiste à la naissance de la bibliothéconomie lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les moyens collectifs, via la collection et les services, de résoudre auprès des individus de tels dysfonctionnements (d’appropriation du savoir) à incidence collective, et, par conséquent, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre (toujours au niveau de la collection et des services) les moyens de les prévenir. Sans ce passage à l’a-normalité collective des anomalies de connaissance individuelles, pas de développement de la bibliothéconomie.

Regards analogiques vers la médecine

Il existe d’autres activités identifiées mêlant également les contraintes du faire, la définition d’un objectif de résolution d’anomalies ou de pathologies, le caractère social et en même temps appliqué à des individus tous différents... et bénéficiant en outre d’une reconnaissance sociale de leur objet et de leur savoir-faire. La médecine remplit toutes ces conditions :

– elle est très liée à des sciences diverses (biologie, physiologie, etc.) mais en est distincte par son objet ;

– elle vise à soigner, préventivement et d’une façon curative, donc à réduire des anomalies déclarées pathologies, plus positivement à prévenir ces pathologies et consécutivement à garantir les conditions sanitaires collectives d’un développement individuel harmonieux ;

– elle a constitué ses propres modèles de référence et d’action, et dispose de la reconnaissance de la communauté scientifique.

L’analogie avec la médecine apporte un éclairage intéressant à notre approche de la bibliothéconomie.

Historiquement, la médecine a d’abord été reconnue par l’utilisation de recettes thérapeutiques, dont l’application aux malades relevait d’une réponse peu rationalisée face à des symptômes aux causes souvent inconnues. C’est à partir du moment où la physiologie a connu un essor important, au XIXe siècle, que la médecine a pu définir des pathologies avec l’aide des physiologistes, en affiner la description, donc permettre des examens judicieux, puis un véritable diagnostic, et enfin resituer et développer des thérapeutiques adaptées et surtout vérifiées.

Cette histoire, et la réalité actuelle, montrent que la médecine est liée à des sciences qui lui sont extérieures, mais qu’elle reste fondamentalement distincte de celles-ci par son objectif opératoire : « La médecine n’est pas une science au sens où le sont les mathématiques, la chimie : l’activité médicale utilise et coordonne l’ensemble des sciences qui sont orientées vers la santé de l’homme, la lutte contre ses maladies » 10. La médecine à la fois utilise et provoque le développement de sciences sources (la biologie, la physiologie) et celui de sciences et techniques auxiliaires (pharmacie, appa- reillage médical, etc.). Sans elles, la médecine est désarmée, mais son objet et son champ restent bien distincts des champs propres de ces sciences. En même temps, certains pans de la science biologique doivent leur développement à l’activité et à l’exigence médicales, la pathologie notamment.

La médecine est une activité socialisée, de plusieurs manières : proposer une thérapeutique suppose d’une part que l’individu se tourne vers le médecin, d’autre part que les moyens de mettre au point cette thérapeutique aient été dégagés par nécessité sociale (on sait par exemple combien certaines maladies tropicales des pays pauvres restent sans thérapie connue), enfin que la société accepte de payer le prix de la thérapie quand elle existe. Par ailleurs, cette dimension socialisée joue particulièrement dans la prévention qui devient une facette de plus en plus importante de la médecine aujourd’hui.

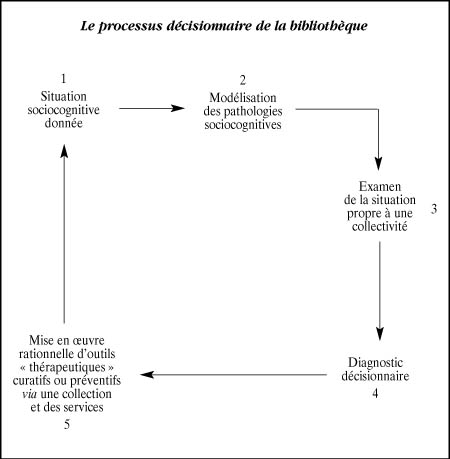

Enfin, la démarche médicale est un processus complexe et complet qui est extrêmement modélisé.

L’examen s’appuie sur le discernement de symptômes (cliniques ou autres), qui représentent une « lecture » modélisée de pathologies définies par ailleurs.

Le diagnostic représente à la fois l’articulation d’un certain nombre de résultats d’examen pour définir un état (pathologie ou non), et un acte décisionnaire quant au traitement à appliquer. Le diagnostic s’appuie lui aussi sur des modèles d’aide à l’analyse et à la décision.

L’acte thérapeutique met en œuvre un certain nombre de prescriptions aptes à réduire l’anomalie diagnostiquée, là encore en s’appuyant sur des modèles divers. Ces actes peuvent être organisés préventivement en fonction de la fréquence de certaines pathologies (campagnes de vaccination, réglementations d’hygiène, etc.).

Ces trois étapes tournent nécessairement en boucle, l’acte thérapeutique étant suivi d’un nouvel examen aboutissant à un nouveau diagnostic lui-même susceptible d’entraîner de nouvelles thérapeutiques curatives et/ou préventives.

Un modèle possible de réflexion bibliothéconomique

La bibliothéconomie n’est pas la médecine :

– ni dans son objet : la médecine réalise une action en direction d’individus dans un cadre social, la bibliothéconomie remplit une fonction collective dans le « cadre » d’individus précis ;

– ni dans son organisation : la médecine pose in fine comme fondamentale la relation individuelle médecin- malade, la bibliothéconomie fonctionne sur un système d’organisation collective, la bibliothèque ;

– et encore moins dans son impératif social : l’acquisition du savoir via une collection ne saurait être placée au même niveau que la préservation de la santé de chacun.

Mais, même en tenant compte de ce rapport fondamental au collectif propre à la bibliothéconomie (dans son origine nécessitant une conscience collective, dans son expression institutionnelle régie par une collectivité d’agents œuvrant auprès de la collectivité, dans le rapport qu’elle construit à la complexité des groupes sociaux plus qu’à l’information objectivée), l’analyse de la démarche médicale peut se révéler fructueuse en bibliothéconomie, révélant que les lacunes actuelles tiennent à l’absence de formalisation du « système bibliothèque » et des actes bibliothéconomiques.

On pourrait être tenté de comparer la situation de la bibliothéconomie aujourd’hui à celle de la médecine dans la première moitié du XIXe siècle. Les bibliothécaires disposent aujourd’hui :

– pour les publics, d’une masse importante d’études, analyses, enquêtes, etc., à caractère scientifique certes mais non opératoire ;

– pour la gestion des bibliothèques, d’une quantité de techniques touchant aussi bien à la gestion des collections, qu’au management des établissements et qu’au développement des services divers... sans moyens de vérifier l’adéquation de ces outils au traitement d’une réalité sociocognitive.

Au moment d’agir pourtant, le bibliothécaire se trouve devant une double béance : savoir par exemple pourquoi les adolescents ne fréquentent pas les services de la bibliothèque ne permet pas de déceler les techniques qui pourraient combler cette absence. Élaborer le cadre d’un plan de développement des collections ne se réfère que difficilement à la variété des besoins d’information des publics à servir. La démarche reste intuitive et tâtonnante, pire encore, elle se heurte à la multiplicité des priorités possibles dans les besoins (définition des pathologies « sociocognitives »), et à la difficulté à faire le tri entre ce qui est essentiel ou secondaire (diagnostic).

Cette discontinuité entre l’analyse de l’« état » des publics et les techniques dites (à tort) bibliothéconomiques signe en fait une certaine absence de définition consciente de la bibliothéconomie, et explique assez bien les atermoiements des bibliothécaires quant à l’objet réel de leur métier. Faire naître la bibliothéconomie comme objet autonome et identifié suppose la résolution de trois questions :

1. Il manque aujourd’hui des grilles de lecture utilisables par les bibliothécaires dans leur problématique « sociocognitive ». Comment les interrogations sur les publics et leurs usages peuvent-elles être modélisées de façon opératoire pour l’activité bibliothéconomique ? Cela suppose une capacité à traduire des « questions de service » 11 telles que « la poésie ne sort pas », « que faire contre l’illettrisme ? », « il faudrait développer la culture scientifique et technique », en modèles qui soient utilisables en termes d’appropriation du savoir par des individus au sein d’une collectivité. Cette interprétation-reconstruction est nécessaire non seulement quand la bibliothèque ou ses usagers sont directement concernés (analyses d’un lectorat) mais aussi pour analyser des réalités sociales, des choix politiques a priori étrangers au « savoir » : comment traduire la nécessité d’intégrer des cultures étrangères, de répondre à des exigences de développement économique, etc. ?

2. Comment établir des hiérarchisations, des choix entre les multiples informations recueillies, pour arriver au stade de la décision ? La réalité de la société, de la culture, de la bibliothèque elle-même, est extrêmement complexe ; les bibliothécaires sont submergés d’informations diverses. La dimension de diagnostic est essentielle, et mérite elle aussi le développement d’une approche analytique mais également sans doute théorique. Le terme de diagnostic n’est pas innocent : « Diagnostic : partie de l’acte médical qui vise à déterminer la nature de la maladie observée. Le diagnostic est indispensable à l’établissement du pronostic et de la thérapeutique. Il est moins une phase de l’examen médical ou paramédical qu’une conclusion décisoire de celui-ci. Facile et même évident dans certains cas, il peut être très difficile dans d’autres ; devant l’urgence thérapeutique, le médecin se doit alors de décider si et quand les documents qui s’accumulent permettent l’arrêt de l’investigation et le passage à une conclusion, qui reste forcément révisable, mais n’est pas moins nécessaire, car une recherche de plus en plus raffinée de signes pourrait parfois se poursuivre indéfiniment. C’est en ce sens qu’on comprendra que le même mot grec (diagnôsis) ait signifié à la fois discernement, décision et diagnostic médical (...). Démarche essentiellement logique, qui n’est intuitive qu’en apparence, le diagnostic médical, brassant et triant une information de plus en plus considérable, peut être facilité par l’usage de l’ordinateur ; on s’appuie alors sur des méthodes très analytiques (« le pas à pas ») faisant appel à l’algèbre de Boole, au calcul des probabilités et à la théorie des graphes ou sur des techniques mathématiques globales de “reconnaissance des formes” » 12 On voit à la lueur de cette définition que la dimension scientifique du diagnostic bibliothéconomique reste à fonder, ce qui est normal et logique tant que l’étape de la modélisation « sociocognitive » n’est pas suffisamment accomplie. Mais cette étape est absolument cruciale en bibliothéconomie : le bibliothécaire ne peut se contenter de « connaître » les publics ou les contenus du savoir, il doit agir pour permettre une bonne appropriation de ce savoir par ces publics, pour rectifier sa collection et ses services.

3. Comment articuler les différentes techniques liées aux collections, aux services, à la gestion des bibliothèques de façon à permettre une lisibilité dans leurs interactions, et dans leur efficacité vis-à-vis du public ? Les « thérapeutiques » bibliothéconomiques restent encore souvent bien aléatoires, et fragmentaires : pourquoi crée-t-on ici une artothèque alors qu’on aménagera là un « espace images » ? Les nouveaux services, les nouvelles acquisitions, les nouvelles technologies, ne sont guère mis rationnellement en relation avec les besoins de savoir au niveau collectif. Là encore, une modélisation des modes d’action sur les collections, les services, la bibliothèque tout entière, reste à créer. C’est ici que réside plus précisément l’objet concret et la légitimité sociale de la bibliothéconomie, mais on voit bien que, sans les étapes précédentes, cette « bibliothéconomie appliquée » reste très lacunaire.

Ces trois questions nécessitent sans doute des études, recherches, analyses évidemment disjointes dans leurs réalisations concrètes. Elles sont évidemment appelées à être développées dans des activités bibliothéconomiques spécifiques, qu’il s’agisse de la constitution des catalogues, de la bibliographie, des plans de développement des collections. Mais elles n’en constituent pas moins un processus unique et complet, dans lequel l’absence d’un chaînon signe un échec bibliothéconomique : à quoi bon monter un remarquable service de référence si l’on n’est pas capable de désigner les besoins d’un public ? A quoi bon disposer d’une analyse des publics absents si l’on n’est pas capable de définir les moyens vérifiés de les intégrer ?

La bibliothéconomie est-elle une science ou un art ?

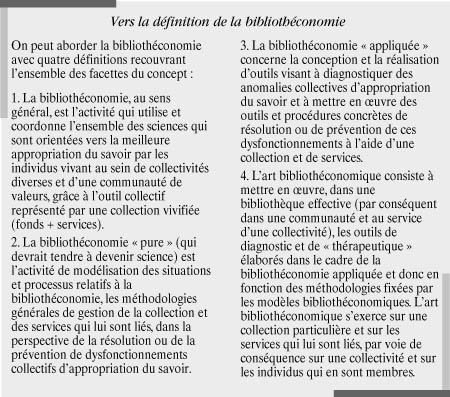

Tournée vers un « faire », la bibliothéconomie aurait donc quelque difficulté à se prétendre science, comme la médecine d’ailleurs est en porte à faux vis-à-vis de la conception théorique de la science 13.

Une science

L’existence de sciences de l’information ne confère a priori aucune scientificité à la bibliothéconomie, comme l’exprime Alexandre Ghazi à propos du rapport entre biologie et médecine : « (...) La finalité première de la biologie n’est pas la thérapeutique, mais la connaissance, et (...) celle-ci a une valeur en soi. En supposant, ce qui n’est pas vrai ou plus vrai, que la biologie n’ait eu aucune retombée en médecine, elle mériterait encore d’être soumise à la critique pour ce qu’elle est : une tentative d’explication du vivant » 14. Comparativement, les sciences de l’information, les sciences humaines ou sociales n’ont pas besoin de la bibliothéconomie pour poursuivre leur projet, alors que la bibliothéconomie a besoin de ces sciences, sans pouvoir s’identifier à elles.

Cette bibliothéconomie a pourtant vocation à se développer comme science par l’origine même des phénomènes qu’elle est appelée à traiter et par là même à en permettre l’analyse affinée ; plus que science stricto sensu, la bibliothéconomie provoque la science dont elle est issue.

Georges Canguilhem, toujours dans le domaine médical, notait : « Il y a une polarité dynamique de la vie. Pour autant que les variations morphologiques ou fonctionnelles sur le type spécifique ne contrarient pas ou n’invertissent pas cette polarité, l’anomalie est un fait toléré ; dans le cas contraire, l’anomalie est ressentie comme ayant valeur négative et elle se traduit extérieurement comme telle. C’est parce qu’il y a des anomalies vécues ou manifestées comme un mal organique qu’il existe un intérêt affectif d’abord, théorique ensuite, pour les anomalies. C’est parce que l’anomalie est devenue pathologique qu’elle suscite l’étude scientifique des anomalies. De son point de vue objectif, le savant ne veut voir dans l’anomalie que l’écart statistique, en méconnaissant que l’intérêt scientifique du biologiste a été suscité par l’écart normatif. En bref, toute anomalie n’est pas pathologique, mais seule l’existence d’anomalies pathologiques a suscité une science spéciale des anomalies qui tend normalement, du fait qu’elle est science, à bannir de la définition de l’anomalie toute implication de notion normative. Les écarts statistiques que sont les simples variétés ne sont pas ce à quoi on pense quand on parle d’anomalies, mais les difformités nuisibles ou mêmes incompatibles avec la vie sont ce à quoi on pense, en se référant à la forme vivante ou au comportement du vivant non pas comme à un fait statistique, mais comme à un type normatif de vie » 15.

En reprenant la question sous l’angle bibliothéconomique, on voit à quel point la dimension normative – donc active et conduite par des individus – de la bibliothéconomie, doit être distinguée de cette (re-)construction du réel ambitionnée par les sciences de l’information 16. De ce point de vue, l’approche systémique d’un Alberto Serrai 17, pour éclairante qu’elle soit, reste inopérante d’un point de vue bibliothéconomique tant qu’elle omet l’action du bibliothécaire, acteur et analyste, comme moteur du système bibliothèque.

La bibliothéconomie n’est a priori pas une science au sens où elle ne reconstruit pas le réel, mais cela ne l’empêche pas de pouvoir entreprendre une démarche scientifique. C’est plutôt en ce sens que S. R. Ranganathan revendiquait le statut de science pour la bibliothéconomie 18 : la bibliothéconomie peut (doit ?) à la fois témoigner d’une rigueur vérifiée dans les démarches d’examen, de diagnostic et de thérapeutique, et surtout construire les modèles nécessaires à son action dans ces domaines.

En effet, comme le disait Claude Allègre : « Sans modèle théorique, une observation, une expérience n’a aucune signification. Contrairement à ce qu’ont cru les naturalistes naïfs, il n’y a pas de science objective qui se contente de décrire et de classer les objets jusqu’à ce que cette accumulation de faits finisse par déboucher (automatiquement) sur une synthèse théorique » 19. La bibliothéconomie, elle non plus, ne peut se passer d’hypothèses et de modèles quant à son processus d’examen-diagnostic-thérapeutique. En outre, la bibliothéconomie peut provoquer l’émergence de sciences, notamment quand il s’agit d’analyser et de définir des « pathologies sociocognitives ».

Un art

Mais, si la bibliothéconomie peut ainsi prendre une dimension scientifique quand elle construit des modèles 20, le bibliothécaire aux prises avec la réalité « clinique » exerce bien un art : il ne construit plus des modèles, il les confronte à la réalité d’une collectivité, d’un public, d’une collection… Tout en réclamant cet effort de modélisation des processus, la bibliothéconomie est également organisée autour du faire. En effet, toute cette articulation examen-diagnostic-thérapeutique ne relève pas fondamentalement d’un travail de connaissance, mais d’un acte effectif de résolution ou de prévention de « pathologies sociocognitives » (au sens toujours de dysfonctionnements collectifs dans l’appropriation individuelle des savoirs).

La bibliothéconomie, si théorique puisse-t-elle paraître par ses exigences de modélisation, se fonde sur la pratique effective dans les bibliothèques municipales, départementales, nationales, universitaires, etc., qui confrontent le bibliothécaire à la résolution concrète de situations qu’il faut traiter de façon efficace : de ce point de vue, chaque bibliothèque – donc chaque collectivité – est unique, et c’est le caractère unique de chaque situation particulière qui fonde toutes les réflexions sur la bibliothéconomie.

Toutefois, chaque situation particulière ne pourra être résolue que confrontée à des méthodologies et pratiques modélisées. Ce n’est donc un « art » (au sens médical actuel) qu’à la condition d’accepter le dépassement de l’intuition, du bon sens et du mimétisme de recettes plus ou moins éprouvées, pour tenter de formaliser la réflexion et l’action à l’aune rigoureuse de modèles d’examen et de diagnostic, de peser et adapter des modèles opératoires de résolution des anomalies constatées ou redoutées, d’en évaluer l’efficacité pour renouveler le diagnostic sur ce « patient » toujours multiple, toujours changeant 21.

Qu’en est-il alors de ces sciences dont le champ est parfois indistinct des préoccupations bibliothécono- miques : les sciences de l’information, le management, l’informatique, etc. ? Attendre de ces sciences et techniques « auxiliaires » une définition opératoire de la bibliothéconomie est un leurre, nous l’avons vu. Le processus d’action bibliothéconomique, les modèles et méthodologies qui en sont issus, ont leur fondement dans l’« acte » (art) du bibliothécaire et non dans des disciplines ou sciences autonomes. Mais, parallèlement, la bibliothéconomie ne peut se passer de ces sciences, qu’elle unifie dans son projet en même temps qu’elle s’en distingue par ce projet lui-même.

La définition de modèles bibliothé-conomiques (aux différentes étapes de l’examen et du diagnostic – donc de la « pathologie » – et de la thérapeutique) devrait s’accompagner d’une appropriation des sciences et techniques auxiliaires de la bibliothéconomie : cette appropriation permettrait d’une part de situer les spécificités de la bibliothéconomie par rapport à ces sciences et techniques, d’autre part d’encourager une recherche (dans ces sciences et techniques) susceptible d’aider au développement de la bibliothéconomie. Bien entendu, appropriation ne signifie pas expropriation : les disciplines concernées ne sauraient être lésées dans la définition de leur champ et leurs axes de recherche, car elles sont scientifiquement autonomes ; mais leurs productions (factuelles et surtout méthodologiques) peuvent (doivent ?) être des outils pour la bibliothéconomie.

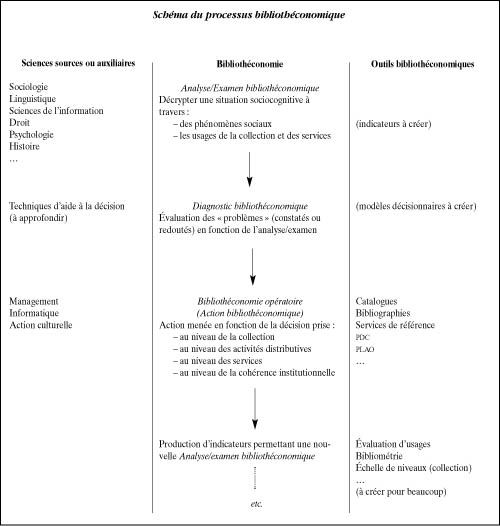

D’ores et déjà, on peut distinguer trois catégories de sciences et techniques « auxiliaires » :

– les sciences dont le développement et les résultats fondent la définition des « anomalies d’information » dans le système bibliothéconomique, et offrent des perspectives de construction d’outils d’examen et de diagnostic. Ces « sciences-sources » recouvrent un champ bien plus vaste que celui des sciences dites de l’information : la bibliothéconomie se nourrit de sociologie, de psychologie, de linguistique, de droit, mais aussi d’histoire, de sciences politiques, de géographie humaine et sociale ;

– les sciences et techniques dont la performance autorise le développement d’outils « thérapeutiques » à constituer dans un cadre bibliothéconomique (informatique, management, marketing, droit, etc.) ;

– les techniques dont le développement est directement consécutif aux besoins diagnostics et thérapeutiques de la bibliothéconomie (catalogage, indexation, techniques de conservation, etc.).

On remarquera que certaines sciences ou techniques peuvent se situer simultanément à différents niveaux du processus bibliothéconomique : cela ne doit pas empêcher leur repérage et leur utilisation spécifiquement là où la bibliothéconomie a besoin d’elles.

Des outils spécifiques ?

A partir de ces réflexions, on peut s’interroger enfin sur l’existence d’outils spécifiquement bibliothéconomiques. A l’évidence, notre définition à la fois processive et active de la bibliothéconomie oblige à replacer tout outil dans ce processus et cette action. Le management, l’informatique, l’animation, le catalogage, le cahier des charges d’un OPAC, etc., ne relèvent pas naturellement ou ontologiquement de la bibliothéconomie ; ces outils et méthodes ne peuvent être qualifiés de bibliothéconomiques que s’ils participent d’un processus et d’une volonté bibliothéconomiques : de même que la molécule de cortisone n’a une valeur médicale que lorsqu’elle entre dans un traitement prescrit après un diagnostic décidé à la suite d’examens, le tout pour soigner une maladie, la conception d’une unité de désinfection, le cahier des charges d’un réseau de CD-Rom, la méthode MERISE ou le projet d’utiliser le réseau Internet dans la bibliothèque n’ont de valeur bibliothéconomique que s’ils sont élaborés dans le but de résoudre une question d’appropriation du savoir dans le cadre d’une bibliothèque déterminée (collection + services) et donc dans une perspective collective et communautaire.

Cela n’exclut pas bien sûr que certains outils soient conçus spécifiquement et exclusivement dans un projet bibliothéconomique (un plan de développement des collections, un OPAC, une classification...) mais là encore ce contexte ne leur donne une valeur bibliothéconomique que pour autant qu’ils sont utilisés dans un projet bibliothéconomique conscient et cohérent. On peut noter que la proposition inverse reste valable : tout peut être bibliothéconomique (le recours à la télévision, la gestion du personnel, etc.) pourvu que ce tout participe au processus volontariste de la bibliothéconomie.

En définitive, on voit que la bibliothéconomie se construit sur des modèles dans l’exigence d’un processus d’action. Cette bibliothéconomie se traduit de façon appliquée dans la construction de « thérapeutiques » adaptées à des besoins collectifs et communautaires, mais est issue conceptuellement d’un processus complexe, lequel, à travers l’organisation d’une collection et de services, s’interroge sur une communauté qui s’approprie du savoir. Et l’élaboration de ces outils et méthodes est faiblement efficace sans référence à ce processus, sans production de modèles autour de ce processus, l’acte de diagnostic établissant un lien entre les outils d’action et l’analyse du réel social.

La bibliothéconomie peut donc bien être une science par la production de ces « modèles processifs », mais c’est aussi une activité d’ingénierie dans la construction des outils concrets de diagnostic et d’action, et c’est essentiellement un « art » par la confrontation de ces modèles et outils à la réalité irréductible de chaque bibliothèque, de chaque collectivité, pour le service de tous les publics à travers chaque collection.

Que faire ?

Si la bibliothéconomie peut théoriquement accéder à la modélisation scientifique, elle est encore loin aujourd’hui d’avoir atteint le « seuil épistémologique » qui la ferait accéder à la formalisation scientifique, et je ne suis pas sûr qu’elle ait encore atteint le « seuil de positivité » qui la ferait reconnaître comme discipline autonome 22. L’utilité sociale des bibliothèques est un préalable en passe d’être gagné pour aider à formaliser un savoir spécifique donnant naissance à une discipline, mais cela nécessite en tout état de cause une production quantitative et qualitative, reposant sur une exigence de cohérence et de rigueur 23. La recherche en bibliothéconomie (voire para-bibliothéconomique) est aujourd’hui bien balbutiante en France : sont mêlés dans les recherches menées à l’ENSSIB ce qui relève des sciences de l’information ou de l’informatique et ce qui relève de la construction modélisée de procédures et d’outils ; les nombreuses recherches conduites à la BnF (127 études recensées fin 1996) cumulent les audits de consultants, les études de faisabilité techniques et les constructions de modèles 24 ; enfin, le service Études et recherche de la BPI reste très orienté sur l’étude sociologique, plus que sur les modèles opératoires.

Il semble nécessaire de promouvoir la recherche en bibliothéconomie dans quatre directions, ayant en commun le souci de produire des modèles et outils opératoires dans un contexte bibliothéconomique :

1. Développer des équipes de recherche-action, associant chercheurs et praticiens (comme l’INSERM l’a promu, dès 1985... en médecine !) à la fois pour définir efficacement – au sens bibliothéconomique – des « dysfonctionnements d’accès au savoir » (qu’est-ce que l’illettrisme dans le contexte d’une bibliothèque ? Qu’est-ce qu’une collection déséquilibrée ? Comment analyser une politique culturelle au niveau d’une bibliothèque ? etc.) et pour fournir des modélisations de « thérapeutique bibliothéconomique » (qu’est-ce qu’un OPAC efficace ? Qu’est un référentiel de qualité pour une bibliothèque ? etc.)

2. Confronter les outils produits jusqu’à présent (indicateurs statistiques, systèmes de prêt, formules d’évaluation de collection, PLAO, etc.) aux modèles précédemment définis, en mener l’analyse critique, et pourquoi pas proposer des outils nouveaux et améliorés.

3. Reprendre certains travaux, articles, témoignages publiés, en essayant de les « reconstruire » avec un œil bibliothéconomique, pour en tirer des enseignements, voire des pistes pour des modèles aux trois niveaux de l’examen, du diagnostic et de l’action.

4. Écrire, écrire, encore écrire, non pour témoigner ou pour rendre compte, mais toujours en essayant de proposer une réflexion autorisant le lecteur à en tirer des arguments opératoires.

Développer la bibliothéconomie suppose en outre deux conditions. D’une part, la dimension de recherche ne peut plus se référer aux seules sciences humaines ou sociales, elle doit baigner dans la pratique professionnelle : nous pouvons appeler de nos vœux le développement d’enseignants-praticiens, reconnus et encouragés, pour tracer les modèles opératoires de demain. De ce point de vue, l’organisation de séminaires de recherche à l’ENSSIB (dans le nouveau DCB, tous les élèves doivent se former à et par la recherche) est une chance que la profession ne peut laisser passer, et il serait souhaitable que les professionnels praticiens s’associent à ces séminaires autant que possible, dans l’attente – pourquoi pas ? – de la création d’un « doctorat de bibliothéconomie »…

D’autre part, la recherche doit combiner modestie et exigence théorique : modestie, car la bibliothéconomie s’appuie sur des outils d’analyse ou d’action nécessairement précis et restreints (par exemple, définition d’un système de cotes d’autorité dans la gestion d’un espace, ou analyse de la démarche d’un usager en situation de référence...) ; exigence théorique car ces outils restreints doivent être localisés dans le processus bibliothéconomique pour l’enrichir constamment, et ceci nécessite toujours un effort de modélisation qui va au-delà du simple mode d’emploi.

En guise de conclusion provisoire, il me semble que l’enjeu de la recherche en bibliothéconomie ne peut pas être l’ambition de découvrir d’hypothétiques « lois », dont l’application garantirait le succès des actions des bibliothécaires. Sans doute peut-on espérer plutôt aboutir à la production de modèles opératoires sources d’outils, de façon à autoriser une démarche scientifique dans ce qui restera en tout état de cause un « art ». Mais cette recherche permettrait de sortir du mimétisme instrumental, qui représente aujourd’hui l’essentiel de l’apprentissage professionnel, et de répondre à la vraie exigence sociale telle qu’elle s’applique aux bibliothécaires aujourd’hui, et donc à la bibliothéconomie : avoir non tant une obligation de résultats, qu’une impérieuse obligation de moyens. Ces moyens ne sont pas ici les dotations budgétaires ou les ressources en personnel, ce sont d’abord et surtout les moyens d’une réflexion rigoureuse, d’une démarche scientifique.

Le parti pris présenté ici n’est encore qu’un cadre théorique qui demande à être rempli de sens, par des réflexions, des expériences, des modélisations, également par une analyse historique de la genèse de la bibliothéconomie (d’Eugène Morel à S. R. Ranganathan notamment). Peut-être pourrait-on proposer d’autres pistes, mais il semble que celle-ci donne une cohérence aux actions et réflexions actuelles, et permet d’apercevoir une solution pour les questions majeures rencontrées aujourd’hui (je pense par exemple à la tension ressentie par la confrontation entre la constitution d’une collection offerte aux publics et la mise en œuvre de services personnalisés à l’attention de ces mêmes publics).

La solution que nous proposons s’organise autour de l’action ; cela suppose de modifier le point de vue professionnel sur les fondements de notre activité, de dépasser la césure entre les prescriptions, outils élaborés quotidiennement, et la description sociocognitive. Cela suppose donc de construire un processus décisionnaire qui, en unifiant les différents éléments et les différentes sciences et technologies au sein d’un projet, permet seul de légitimer la bibliothéconomie et donc les multiples facettes de notre métier.

Décembre 1997