L'offre de manuels

une alternative à l'aléa universitaire ?

Jean-Claude Roda

Les statistiques n'expliquent pas tous les faits sociaux, mais elles contribuent à en éclairer la connaissance si l'on se donne la peine de les comparer : on ne manquera pas d'être étonné, par exemple, du rapprochement entre les 70 % d'échecs en première année de premier cycle et les 80 % de la dépense documentaire qui ne concernent, pratiquement, que la recherche et le troisième cycle ! On peut également se demander pour quelle raison l'offre documentaire est inversement proportionnelle à la demande du public. Mais au fait, les étudiants savent-ils lire ? Utilisent-ils convenablement les bibliothèques ? Le temps est peut-être venu de leur apprendre à apprendre...

The statistics do not explain all the social facts, but they help to illuminate the situation if one takes the trouble to examine them : one will not fail to be surprised, for example, by the parallel between the 70 % failure rate of first year students and the 80 % of documentary expenditure which is, practically, concerned only with research and post-graduate studies ! Equally, one might question the reason why document supplies are inversely proportional to public demand. But in fact, do students know that they are supposed to read ? Do they use libraries properly ? Perhaps the time has come for them to learn how to learn...

Die Statistiken erklären nicht alle sozialen Fakten, aber sie tragen dazu bei, deren Kenntnis zu verbessern, wenn man sich die Mühe macht, sie zu vergleichen. Man wird sich sicherlich, um ein Beispiel zu nennen, über das Verhältnis einer Mißerfolgsquote von 70 Prozent im ersten Studienjahr wundern und die 80 Prozent Anschaffungsausgaben, die praktisch nur die Forschung und das Graduiertenstudium betreffen. Man kann sich auch fragen, aus welchem Grund das Literaturangebot umgekehrt proportional zu der Nachfrage der Allgemeinheit ist. Aber können die Studenten wirklich noch lesen? Benutzen Sie in angemessener Weise die Bibliotheken? Die Zeit ist vielleicht da, um sie zu lehren, wie man lernt...

Crainte du chômage, perte de confiance dans les processus de recrutement, inquiétude sur les risques de dépendance familiale, autant de raisons qui précipitent les étudiants dans un bachotage effréné qui transforme leur vie à l’université en véritable « galère ».

Aujourd’hui comme hier, enseignants et bibliothécaires font toujours la même réponse aux propositions réformatrices de tous les ministres qui se succèdent : « Nous sommes d’accord », disent-ils assez souvent, « mais donnez-nous des moyens ».

En ce qui concerne les bibliothèques universitaires, si l’on se réfère au dernier rapport du Conseil supérieur des bibliothèques 1 et en dépit du rapport Miquel 2, du programme Universités 2000 3, et des derniers contrats quadriennaux, la remise à niveau tarde à venir. D’un autre côté, et malgré les réels efforts de tous les partenaires, le taux d’échec reste dramatiquement stable, autour de 70 % en première année de premier cycle. Pire, d’enquêtes en déclarations tonitruantes, on finit même par se demander si l’on sait encore lire en France !

Au moment où l’on reparle d’allonger les études de la jeunesse française 4, on constate que c’est la maîtrise de la lecture et de l’écrit qui cristallise toutes les discussions. De colloques en commissions ministérielles 5, on n’en finit pas de s’interroger.

Le plus extraordinaire dans tout cela, c’est que la production éditoriale ne cessant d’augmenter au fur et à mesure que le nombre de lecteurs diminue, les bibliothèques vont bientôt ressembler à de véritables labyrinthes. Les imprudents lecteurs qui s’y aventureront sans un plan dûment établi et certifié par un bibliothécaire nostalgique seront condamnés à errer sans fin, comme dans un monstrueux jeu de rôles.

L’aléa du premier cycle

L’aléa universitaire existe, nous l’avons tous rencontré dans notre entourage. C’est une réalité incontournable et ce n’est pas en en rejetant la responsabilité sur les uns et les autres qu’on y remédiera. Depuis quelques années, seul l’échec aux examens a fait l’objet de débats importants ; en fait, mieux vaudrait parler d’aléa du premier cycle, notion plus large qui englobe, bien sûr, l’échec aux examens, mais également l’évaporation des effectifs avant même l’échéance des examens ; celle-ci est elle-même la conséquence des erreurs d’orientation. Directement liée à la notion de parcours universitaire, la notion d’aléa du premier cycle soulève plus de questions qu’elle ne propose de réponses.

Faute de définition précise, cet aléa est surtout déterminé par opposition à ce qu’il n’est pas. Il ne saurait cependant être confondu avec l’accident de parcours aux conséquences particulièrement lourdes lorsqu’il est dû :

– à une évolution normalement prévisible lorsque la filière a été mal choisie (c’est la faute des services d’orientation scolaires et universitaires !) ;

– à un enseignement élitaire qui ne peut être accessible aux multitudes (c’est la faute du baccalauréat qui ne sert plus de filtre !) ;

– ou tout simplement à une prédisposition particulière du jeune bachelier qui arrive à l’université sans avoir appris à apprendre (c’est la faute du lycée !).

Finalement, tout porte à croire que nous avons de plus en plus tendance à considérer l’aléa universitaire comme une vision fataliste du parcours universitaire. Mais comment pouvons-nous espérer que la jeunesse accepte cette fatalité ? Comment pouvons-nous espérer qu’elle accepte que nous dressions une barrière de fils de fer barbelés entre le premier et le second cycle ? Comment pouvons-nous espérer qu’une partie de cette jeunesse accepte d’être séparée d’un avenir auquel elle croit avoir le droit d’aspirer ?

Avant de chercher les causes du mal, il serait bon d’en mesurer avec précision les effets, sans les grossir, sans les minorer, et surtout en cherchant à en comprendre le sens. Chaque fois qu’il y a projet de réforme, ou mise en œuvre de changements importants, le regard se tourne invariablement vers les statistiques, qui sont explorées encore et toujours.

C’est donc ce que nous allons également faire à propos des bibliothèques universitaires et plus largement de l’enseignement supérieur qu’elles sont censées servir, avec l’ambition de dépasser les théories, quelle qu’en puisse être la séduction, et de connaître les faits. Ce qui n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire puisqu’il peut s’agir de prendre en compte des éléments connus de tous et auxquels on fait dire tout et son contraire ! Oui, est posé ici le problème de l’utilisation des statistiques, dont la lecture varie suivant les individus.

Les étudiants peuvent-ils lire ?

« S’il est toujours vrai que les universités ont pour vocation d’adosser l’enseignement à la recherche, force est de constater que beaucoup d’étudiants, hic et nunc, sont incapables d’aborder avec profit un enseignement de haute spécialité auquel ils sont mal préparés ». Le décor est ainsi planté par le rapport Fauroux 6.

Tout a commencé en 1959 avec la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans, puis en 1962 avec la création des collèges d’enseignement secondaire. Avec la mise en place des baccalauréats techniques et la création en 1966 des instituts universitaires de technologie, les contenus de l’enseignement se transforment radicalement, le latin et le français perdent leur primauté, l’histoire recule devant l’éveil, l’oral prend de plus en plus d’importance et sonne le glas de la lecture.

Mais, qu’on le veuille ou non, les trajectoires et performances universitaires restent cependant fortement liées à la lecture. C’est pourquoi, dès la fin des années 80, on a commencé à s’interroger sur la relation étudiants/lecture. Il ressort des enquêtes menées sur le terrain que 56 % des étudiants interrogés ne lisent pas autre chose que leurs notes de cours, parce que la lecture de longue haleine que nécessitent les livres leur est pénible, en gros parce qu’ils maîtrisent mal les mécanismes de la lecture !

Lorsque l’école était une institution stable transmettant une culture intemporelle, on ne s’interrogeait pas sur la lecture des étudiants – ce qui, entre parenthèses, nous prive de sources de comparaison. Quand les mêmes étudiants franchissent le pas et vont à la bibliothèque universitaire chercher les livres dont ils ont besoin, ils ne les y trouvent pas. Étonnant ou pas, ils sont 80 % à le prétendre, et il y a sûrement plusieurs explications à cela. Le rapport Fauroux, toujours lui, en laisse entrevoir quelques-unes que nous approfondirons plus loin : « Qu’il s’agisse d’acquisition d’ouvrages, de collections, d’abonnements en cours, d’emplois affectés en bibliothèques, de salles équipées de nouvelles technologies, de prêt à domicile ou de prêt interbibliothèques, d’horaires d’ouverture, de budget de fonctionnement ou du nombre de places offertes, la France est à la traîne ».

Donnez-nous des moyens !

Paradoxalement et au regard de l’accroissement d’une population étudiante qui a presque doublé de 1985 à 1995, on peut dire que les dépenses documentaires ont à peu près suivi la même courbe, et même un petit peu plus. Pour autant, on ne peut constater une amélioration sensible de la lecture à l’université, du moins en se rapportant à la seule base de référence que nous connaissons bien, c’est-à-dire les statistiques de communication et de prêt de livres. Ce qui revient à dire qu’il ne suffit pas de donner plus d’argent aux bibliothèques universitaires pour que les étudiants lisent davantage.

L’équation du premier degré

Et pourtant, la ritournelle entendue dans toutes les réunions d’associations de bibliothécaires, dans tous les conseils d’universités, partout où les professionnels du livre s’expriment, est toujours la même : donnez-nous plus de moyens et nous vous fournirons de meilleurs résultats. C’est en quelque sorte poser l’équation : accroissement de crédits + augmentation du nombre d’étudiants = accroissement équivalent des prêts.

Les avis ne sont pas toujours aussi concordants (n’est-ce pas André Chervel qui écrivait en 1988 : « Rien ne permet d’affirmer qu’une amélioration brusque des locaux, du mobilier et du matériel aurait substantiellement et durablement modifié les pratiques d’enseignement » 7). En effet, il ne suffit pas de donner plus d’argent aux bibliothèques universitaires pour que les étudiants y viennent en plus grand nombre et que les prêts de livres montent en flèche. Encore faudrait-il adapter dépenses et mesures nouvelles aux besoins réels de la population concernée.

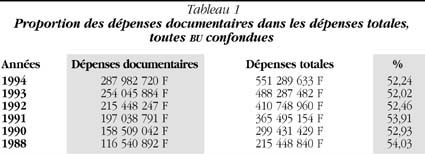

Faisons par exemple la comparaison entre l’accroissement des dépenses totales des bibliothèques universitaires et celui de leurs dépenses documentaires (tableau 1). On pourrait raisonnablement espérer que plus on donne d’argent aux bibliothèques, plus elles achètent de livres. Ce n’est pas si simple : en effet, quels que soient les montants des dépenses totales, les dépenses documentaires sont toujours de l’ordre de 52 % du budget de fonctionnement de la bibliothèque. On peut même dire qu’elles ont diminué par rapport à 1988 : ce qui revient peut-être à constater que les frais de gestion augmentent aussi vite que le prix des livres et que nous avons toujours une longueur de retard.

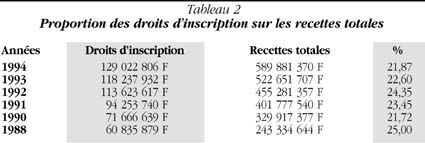

Droits d’inscription/dépenses documentaires

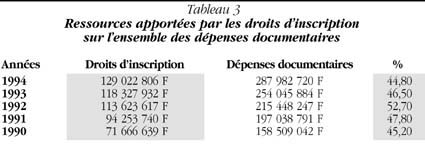

Poussons encore plus loin notre analyse et comparons le rapport entre les droits d’inscription des étudiants et les dépenses documentaires (tableau 3). La tentation est grande de dire que les étudiants autofinancent leur documentation. En effet, de 1990 à 1994, les droits d’inscription versés par les étudiants représentent 45 % des dépenses documentaires.

Si l’on fait intervenir d’autres paramètres pour affiner la démonstration, en tenant compte par exemple de la part croissante des dépenses informatiques, du coût de la documentation électronique, notamment des cédéroms, on s’aperçoit que les choses sont moins simples qu’il n’y paraît au premier abord.

La notion de dépenses documentaires recouvre des réalités différentes, voire opposées : ainsi, les périodiques de recherche sont très chers et concernent peu de lecteurs, tandis que les manuels sont relativement bon marché, mais concernent le plus grand nombre de lecteurs. Rappelons au passage que les étudiants représentent environ 86 % des clients de la bibliothèque universitaire.

En somme, une part importante de la dépense documentaire est consommée par la recherche, qui ne concerne que les enseignants-chercheurs (5,9 % des lecteurs) et les étudiants en troisième cycle (14,6 % d’entre eux). La population des étudiants du premier cycle, qui représente environ 70 % du lectorat, ne bénéficie que de la plus petite part des dépenses documentaires.

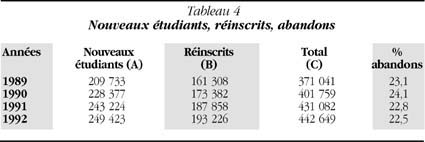

Si on se reporte au tableau 4, on peut noter par exemple que, de 1989 à 1992, le taux d’abandon en première année de premier cycle tourne autour de 23 % 8.

Mais qu’en est-il du taux d’échec à l’examen ? Nous connaissons le nombre de nouveaux inscrits (A), de réinscriptions (B) par rapport à l’année précédente et les inscriptions totales de l’année, c’est-à-dire : A + B = C.

Pour connaître le pourcentage réel d’étudiants qui ont échoué aux examens de première année, il suffit de diviser « B » de l’année considérée par « C » de l’année suivante et de multiplier le résultat par cent. Nous obtenons alors pour l’année 1989 du tableau 4 : B (161 308) / C (401 759) x 100 = 40 % qui est le taux d’échec aux examens. Si on additionne échecs et abandons de l’année 1989, cela donne 40 + 23,1 = 63,1 % et pour les années suivantes : 67,2 % en 1990 ; 67,3 % en 1991, et enfin 67,1 % en 1992...

Si l’on rapproche ces taux d’échec de la répartition des dépenses documentaires, on est bien obligé de constater qu’ils se ressemblent singulièrement : 70 % du lectorat de premier cycle ne bénéficient que de la plus petite part des dépenses documentaires et c’est justement là qu’il y a près de 70 % d’échecs. Voilà qui mérite réflexion !

Les besoins des étudiants et les réponses institutionnelles

On sait que la prescription bibliographique des enseignants est insuffisante : parfois ils ne sont même pas au courant des nouvelles parutions de manuels. Celles-ci, pour des raisons commerciales strictes et d’occupation des rayons, ne restent parfois en librairie que trois mois. Enfin, il faut rappeler qu’en cette période de chômage chronique, tous les étudiants, en particulier les nouveaux entrants, ne peuvent pas toujours acheter ces manuels.

Tous ces phénomènes conjugués ont d’ailleurs provoqué une chute drastique des ventes qui, pour toute la production éditoriale, sont en moyenne de l’ordre de 800 à 900 exemplaires par an, alors qu’elles étaient de 2 500 il y a quinze ans ! Dans le domaine des sciences exactes, la zone critique de publication étant de 1 000 exemplaires, on n’en retrouve finalement chez le libraire, l’année de parution, qu’une dizaine d’exemplaires... Quel choc pour les premiers cycles qui, arrivant du lycée où le livre est obligatoire, se retrouvent devant des enseignements parfois absolument nouveaux (droit, médecine...), sans manuels réellement disponibles en librairie et, de toute façon trop chers, et sans manuels en nombre suffisant à la bibliothèque universitaire.

Il importe toutefois de redire, haut et fort, qu’il n’y a pas assez d’exemplaires des manuels de base dans les bibliothèques universitaires, à peine un pour cinquante étudiants dans le meilleur des cas 9. Il serait sans doute absurde de chercher une correspondance exacte entre les crédits que « rapportent » les étudiants du premier cycle à la bibliothèque et le nombre d’exemplaires que cette dernière doit mettre à leur disposition. Mais peut-être faudrait-il, UFR par UFR (unité de formation et de recherche), chercher un ratio acceptable et en tout cas de nature à permettre l’accès aux manuels de base à une majorité d’étudiants.

Reste l’épineuse question de l’encadrement des jeunes gens et jeunes filles qu’on a « maternés » pendant toute leur scolarité, jusqu’en terminale, et qui, du jour au lendemain, se sentent abandonnés sur des campus qu’ils ne connaissent pas, avec des enseignants en nombre insuffisant et de toute façon météoriques, bien trop occupés par la recherche fondamentale et des publications absorbantes pour conserver aux cohortes de nouveaux entrants le temps nécessaire.

Dans le prolongement des États généraux de l’université, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a proposé un dispositif dans lequel nous retiendrons le tutorat. S’il ne s’agit pas vraiment d’une nouveauté, du moins les mesures proposées visent à le généraliser et surtout à l’adapter aux besoins des étudiants de première année pour leur faciliter, notamment, le travail documentaire, « à savoir la maîtrise des outils bibliographiques et l’usage efficace des bibliothèques » 10.

Nous sommes quelques-uns à répéter que l’initiation à la recherche documentaire devrait être le premier temps fort de l’entrée à l’université : que peut-on trouver dans la bibliothèque universitaire ? Comment sont classés les documents ? Quelles sont les différentes sources d’information ? Comment exploite-t-on un document ? Si les bibliothécaires sont incapables d’encadrer seuls les cohortes de nouveaux entrants, ils peuvent précisément se faire aider par les tuteurs préalablement formés qui deviendront alors un pont entre deux univers : celui de l’enseignant et celui de l’enseigné 11.

Comme l’avait déjà souligné Marie-Catherine Cadet 12, la main d’œuvre étudiante, pas bien chère faut-il le souligner, peut être une aide précieuse, même pour des tâches aussi spécifiques que le catalogage et, ajouterai-je, la formation du grand public à la recherche documentaire. Elle est surtout « une petite pierre, mais une pierre précieuse dans l’édifice des relations entre la bibliothèque et son université ». Pour résumer, non seulement le tutorat est nécessaire pour démultiplier notre action éducative, mais il a en outre l’avantage d’établir de nouveaux rapports entre le service et sa clientèle.

Notre société est malade de sa jeunesse et de la représentation que celle-ci se fait de son avenir. Ce n’est sûrement pas à coup de statistiques qu’on calmera son désarroi.

Il faut que l’université française cesse de reproduire le système taylorien avec des enseignements bien distincts qui ne passeront jamais par un « atelier d’assemblage » ; la rigidité de ce système face à la diversité des étudiants, « l’abstractocratie » que dénonçait il y a quelques années Louis Leprince-Ringuet, conduisent forcément à l’échec. Comment faire réussir un nombre croissant d’étudiants quand les principaux acteurs continuent à croire que la réussite d’une minorité doit être payée par l’échec de la majorité ?

Ce n’est pourtant pas faute d’entendre dire depuis plus de vingt ans qu’il faut « apprendre à apprendre » et que les bibliothèques sont un lieu privilégié de comparaison et de confrontation des idées. Mais il y a beaucoup de distance de la coupe aux lèvres ! C’est pourquoi nous reprendrons inlassablement le même discours pour faire admettre que l’information est la matière première de la vie socioprofessionnelle.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies, bibliothèques et centres de documentation vont prendre une dimension planétaire, valeur ajoutée de toute formation, qu’elle soit initiale ou continue. Il faut absolument qu’elles se donnent les moyens de faire face à une demande croissante de formation.

Si la multiplication des manuels peut permettre à un maximum d’étudiants d’approfondir le cours, de contrôler que les notes sont bien prises et, pourquoi pas, d’en vérifier les données, encore faut-il savoir s’en servir, passer de l’un à l’autre pour comparer, savoir distinguer les textes majeurs des simples compilations, aller aux sources, bref faire un véritable travail de documentation qui ne s’improvise pas.

Apprendre à apprendre n’est pas une formule, c’est une méthode qu’on doit enseigner et à laquelle les bibliothécaires et leurs auxiliaires que seraient des tuteurs, préalablement formés, pourraient participer.

Janvier 1997