La lecture en prison

Dix années de partenariat Justice-Culture

Isabelle Masse

On connaît peu les bibliothèques de prison, on parle peu de la lecture en prison. Les unes et l’autre sont pourtant bien vivantes, comme l’auront prouvé les rencontres nationales sur la lecture en prison 1. Pour Pascal Sanz, de la FFCB, Jean-Sébastien Dupuit, directeur du livre et de la lecture, et Bernard Prévost, de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP), ces dix années de partenariat Justice-Culture sont un exemple réussi de coopération entre administrations. Le cadre réglementaire, le partenariat, les pratiques de lecture, l’offre culturelle et son intégration dans l’institution carcérale, ainsi que l’aide au détenu dans la lutte contre l’illettrisme ou l’aide à la formation et à la réinsertion, furent les principaux thèmes abordés, étayés par des exemples de ce qui existe et fonctionne.

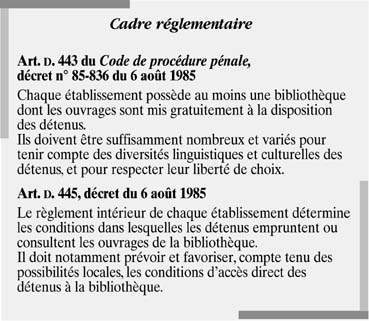

Le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique et le Conseil de l’Europe dans ses recommandations insistent clairement sur la nécessité de mettre des bibliothèques à la disposition des personnes incarcérées 2. Depuis août 1985, figure dans le Code de procédure pénale, la notion d’accès direct à la bibliothèque pour ces personnes (voir encadré ci-dessous).

A ce jour, deux tiers des établissements pénitentiaires sont pourvus de bibliothèques. Reste à persuader les personnels – de direction et de surveillance – de l’importance de la présence des livres et de la lecture pour les détenus.

Le cadre réglementaire

Gérard Brugière, chargé du développement de la lecture à la DAP, présentait le cadre réglementaire au sein du ministère de la Justice. Les décrets d’août 1985 ont marqué le passage à des préoccupations intégrant les grands principes de la lecture publique. Entre cette année-là – date de la première convention entre la DAP et la DLL – et 1995, cent vingt bibliothèques ont été créées ou restructurées dans les 183 établissements pénitentiaires existants, pour l’ensemble des personnes incarcérées.

Le 14 décembre 1992, la DLL et la DAP ont publié une circulaire sur le fonctionnement des bibliothèques et le développement des pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires 3.

Cette circulaire définit les objectifs et les missions des bibliothèques de prison, qui sont la formation et l’insertion sociale et professionnelle, l’intégration du fonctionnement de la prison dans la cité, la structuration de l’individu et la connaissance de son environnement, la détection et la lutte contre l’illettrisme. Les responsabilités sont partagées entre l’administration pénitentiaire (personnels, service socio-éducatif), les bibliothécaires (détachement à temps partiel), les associations, et d’autres partenaires extérieurs (signature de conventions). Les bibliothèques doivent être en accès direct, présenter l’ensemble des supports existants (livres, disques, cassettes...), assurer une aide au choix des livres, à l’apprentissage d’une recherche documentaire de base, et mettre en place des ateliers et des actions culturelles. Le développement de la lecture fait partie du projet d’établissement ; le budget de fonctionnement, pris sur le budget global de l’établissement, est annuel et mis à la disposition des bibliothécaires professionnels 4. Peuvent s’y ajouter des subventions extérieures (Centre national du livre, conseils généraux ou régionaux, fondations ou associations diverses).

Cependant, un écart très important existe entre les textes et leur application. La réglementation traduit bien une volonté politique, mais le manque de moyens pour la faire appliquer est flagrant, les directeurs d’établissements pénitentiaires ne se sentant pas toujours impliqués, et la prise en compte budgétaire étant souvent absente. Du côté de la DLL, il n’existe pas de texte précisant les missions des différentes structures de lecture publique envers ces publics particuliers. En fait, les bibliothèques de prison ne peuvent se développer que si les élus locaux se sentent concernés.

Mais l’évolution est réelle et remarquable, grâce aux DRAC (Directions régionales des affaires culturelles), aux DRSP (Directions régionales des services pénitentiaires) 5, et aux agences de coopération entre bibliothèques.

Les pratiques de lecture en prison

Jean-Louis Fabiani, Fabienne Soldini, et Huguette Rigot, sociologues, présentaient les résultats d’une enquête réalisée à la demande des ministères de la Culture et de la Justice, enquête menée en 1994 sur huit sites dans différents types d’établissements pénitentiaires 6. Cette étude est une première tentative destinée à mesurer les effets d’une politique, afin d’apporter un éclairage, et de réfléchir à une orientation de l’action.

Les bibliothèques les plus anciennes sont celles où le choix se fait à partir de listes classées par titres, auteurs, genres. Rien ne figure sur le contenu, les détenus choisissent les livres sans les voir, ni les toucher. Les plus récentes (la majorité) sont en accès direct – les détenus, par petits groupes, choisissent leurs livres, dans un temps de présence limité (une demi-heure à trois quarts d’heure) –, ou en accès libre – les détenus peuvent y rester autant de temps qu’ils le veulent. Ces bibliothèques sont en général situées dans le bâtiment des activités socio-éducatives, dans un espace spécifique, où les détenus peuvent se rencontrer, discuter, être conseillés par les bibliothécaires ou d’autres détenus. Ce système sans contrainte de temps est efficace et motivant. La lecture n’intéresse cependant qu’une minorité de détenus et reste toujours une activité marginale par rapport au sport ou à la télévision.

Les lecteurs confirmés, familiers avec le livre, qui lisaient déjà avant leur incarcération, continuent à le faire. Certains cessent parfois de lire en prison, le manque de concentration dû au bruit, ou au stress y sont pour beaucoup.

Les nouveaux lecteurs, qui découvrent la lecture en prison, souhaitent rompre la monotonie, l’ennui, maîtriser leur temps (refus de la télévision par exemple) ; ils y sont incités une fois incarcérés, souvent par d’autres détenus.

Les ex-lecteurs – ceux qui lisaient enfants et adolescents, et qui ont cessé de lire après l’école –, reprennent cette activité, pour les mêmes raisons que les nouveaux lecteurs. Les parcours lectoraux sont cependant complexes, et les pratiques alternatives dans une intermittence lecture/non-lecture. Certains multirécidivistes sont souvent lecteurs en prison, mais non-lecteurs dehors ; d’autres peuvent cesser de lire lors d’une affectation à un poste de travail.

Certains détenus souhaitent « s’évader », sortir par l’esprit de leurs cellules, tromper une attente, combler un vide. Les romans paralittéraires sont alors les favoris : SAS, collection Harlequin, bandes dessinées. D’autres préfèrent les ouvrages de philosophie (Friedrich Nietzsche), de psychologie et de psychanalyse (Françoise Dolto), de parapsychologie, d’occultisme, les livres religieux, les biographies... La préparation à la sortie a aussi une grande importance, qui se traduit dans le choix des livres : outils d’études, ouvrages techniques...

Au début des longues incarcérations, la lecture est souvent un réconfort dans un nouvel univers, une nouvelle organisation sociale. Elle peut faciliter le passage à la détention, la séparation d’avec la vie antérieure, mais elle reste aussi un lien avec cette existence antérieure.

Les réalisations

Des représentants de l’administration pénitentiaire et des affaires culturelles de quelques régions témoignèrent de la possibilité d’un travail efficace, en partenariat, et de l’existence de bibliothèques de prison bien réelles. Les signatures de conventions sont toujours le minimum à partir duquel partenariat et coopération peuvent être menés.

A Nantes, par exemple, une convention a été signée entre la ville, la région, le conseil général, l’université, la DRAC, etc., ce qui a permis de développer la lecture et des animations autour du livre et de l’écriture à partir des structures existant à la maison d’arrêt et au centre de détention. En Aquitaine, à la suite de la signature d’une convention entre la DRAC et la DRSP, l’agence Coopération des bibliothèques en Aquitaine a été chargée de faire un état des lieux de la région et de mettre en place un réseau culturel interétablissements. Une action semblable a été menée en Languedoc-Roussillon.

A Fleury-Mérogis, un protocole de fonctionnement interne des bibliothèques existe entre la direction du Centre pénitentiaire d’une part, et l’association Lire, c’est vivre 7 d’autre part. La bibliothèque, ou plutôt les bibliothèques, de la maison d’arrêt sont en accès direct, et prises en charge par un petit groupe de bibliothécaires ; elles sont le résultat de la volonté affirmée du directeur de l’établissement, et de l’action des éducateurs. Les bibliothécaires animent un cercle de lecture à Fleury-Mérogis, au cours duquel les détenus ont l’occasion de s’exprimer, de parler de leurs lectures, de lire à haute voix 8.

Législation et bonnes volontés

Pour Michel Melot, président du Conseil supérieur des bibliothèques, chargé de la synthèse finale, les chiffres décrivant la population carcérale 9 sont un plaidoyer extraordinaire en faveur de l’éducation et de son efficacité sociale, en faveur de l’apprentissage de la lecture et de l’obtention de diplômes. Le rôle de la lecture est essentiel, et particulièrement utile dans cet environnement : lecture « évasion », lecture « refondation », lecture « moyen de réinsertion »... Dans de nombreux endroits, la réglementation n’est pas appliquée, le constat en sera fait tout au long de ces deux jours. Les décrets existants doivent être mis en pratique, et l’écart constaté entre textes et réalité le plus réduit possible.

Il serait également souhaitable de définir les compétences des autorités concernées, de voir villes et départements coopérer pour mettre en place et entretenir des services de lecture publique dans les prisons. Pour Michel Melot, associations et agences de coopération font un travail d’une remarquable efficacité, ces dernières étant incitées à intégrer ce domaine dans leur programme de travail, mais sans être chargées de tout.

Cependant, quelles que soient les mesures législatives prises, les bonnes volontés sont indispensables, et doivent être multiples dans la concertation, la sensibilisation, la formation de personnels de nature très différente (surveillants, détenus, bibliothécaires).

Enfin, il n’y a pas de bibliothèques sans discours autour de la bibliothèque, sans son inscription dans l’institution, dans l’environnement carcéral, et dans l’ensemble de la lecture publique française.