Les politiques culturelles municipales des années soixante à nos jours

Essai de périodisation

Philippe Poirrier

Si l'histoire de la politique culturelle menée par l'Etat est aujourd'hui mieux connue, celle des politiques culturelles municipales reste dans une large mesure un chantier à défricher même si de nombreuses recherches sont sur le point d'aboutir. Cet article se propose, à partir des travaux disponibles, de mettre en évidence les continuités et les ruptures qui affectent ces politiques depuis les années soixante. Marquées par de fortes continuités avec l'avant Seconde Guerre mondiale, les années soixante s'inscrivent toujours dans le cadre de l'éducation populaire et défendent l'idéal de la démocratisation culturelle. Cette philosophie de l'action culturelle est remise en cause au cours de la décennie 1965-1975 au moment même où la politique culturelle des villes s'affirme : prise en compte par les partis politiques, hausse des budgets, création de délégations, de commissions et de services spécifiques. Les années quatre-vingt ancrent les politiques culturelles au sein de la communication des villes et assurent le succès de la démocratie culturelle (la culture de tous et par tous) dans le cadre d'une politique partie prenante du développement local. Confrontées aux conséquences de la crise économique au début des années quatre-vingt-dix, les politiques culturelles sont aujourd'hui en pleine recomposition.

If the history of our cultural policy led by the state is better known nowadays, the local authorities' is still to open up even if many studies are about to come to an end. This article proposes to shed light on the continuity and shifts which have affected these policies ever since the 60'. Marked by important continuities with that of the Second world war, the 60' were still in keeping with popular education and defended the ideal of cultural " democratization ". That philosophy of cultural action was put into question again between 1965 and 1975 at the very moment when the cultural policy of towns asserted itself : political parties were beginning to take it into account, budgets were increased, delegations were created as well as commissions and specific services. In the 80', cultural policies were fixed deep in the heart of the media network of towns and prepared the way to the success of cultural democracy (everybody's culture made by everybody) within the framework of a policy taking part in the local development. Faced with the consequences of the economical crisis at the beginning of the 90', cultural policies are today being reconstructed.

Sei heute die Kulturpolitik des Staats besser bekannt, die kulturellen Politiken des Gemeinden bleiben doch ein weites, noch auszuforschendes Gebiet, obwohl zahlreiche Forschungen über dieses Thema baldigst veröffentlicht werden sollen. Der Zweck dieses Artikels ist, Kontinuität und Einstellungen jener Strebungen seit den sechziger Jahren ans Licht zu bringen. Eine starke Kontinuität hatte die Zeitdauer vor dem zweitem Weltkrieg geprägt, sodaβ man während der sechziger Jahre immer noch im Rahmen einer Volkserziehung geblieben ist. Damals wurde viel für das Ideal der kulturellen Demokratisierung eingesetzt. Diese aktive Bildungs-philosophie wurde im Laufe der Jahre zwischen 1965 und 1975 in Frage gestellt, als die kulturelle Politik der Gemeinden gerade Selbständigkeit gewann : die politischen Parteien beschäftigen sich damit, gröβere finanzielle Mittel werden eingesetzt, Vertretungsstellen, Kommissionen und spezielle Dienststellen werden geschaffen. In den achtziger Jahren werden die kulturellen Politiken in den Gemeinden gesichert, und erlauben den Erfolg der kulturellen Demokratie (Kultur für alle, durch alle) durch starken Einsatz der örtlichen Verwaltung für diese Politik. Gegen die Folgen der Wirtschaftskrise hatten die kulturellen Politiken anfang der neunziger Jahre zu kämpfen ; heute werden sie doch neu gestaltet.

Si l'histoire de la politique culturelle menée par l'Etat est aujourd'hui mieux connue 1, celle des politiques culturelles municipales reste dans une large mesure un chantier à défricher, même si de nombreuses recherches sont sur le point d'aboutir 2.

Dans un texte publié en 1992 3, Philippe Urfalino soulignait le poids des stéréotypes dans l'interprétation de l'histoire des politiques culturelles municipales. Une véritable vulgate s'est en effet peu à peu imposée et ceci même chez les détracteurs du ministère de la Culture : il suffit de relire les premières pages de l'Etat culturel de Marc Fumaroli (1991). Cette approche peut se résumer de la manière suivante : peu sensibles aux questions culturelles, les élus locaux, marqués du sceau de l'incompétence, se sont intéressés tardivement, exceptionnellement dans les années soixante, surtout à la fin des années soixante-dix, aux politiques culturelles à mettre en œuvre au sein de la cité. Une seconde donnée est essentielle dans la présentation de la vulgate : dans ce processus d'acculturation des élus locaux, l'Etat, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, modèle mais aussi incitateur, a joué un rôle déterminant Comprise de la sorte, l'histoire des politiques culturelles municipales demeure donc essentiellement jaugée à l'aune de sa situation et position par rapport à la politique impulsée par l'Etat.

Dès lors, l'ambition de ce texte est de proposer à la lumière des travaux disponibles une périodisation différente de l'histoire des politiques municipales des années soixante à nos jours. En effet, en centrant davantage l'approche sur les actions menées à l'échelle municipale, sans négliger pour autant le rôle de l'Etat, les principales lignes de force s'infléchissent quelque peu.

Rappelons que les municipalités n'ont pas attendu les premières mesures de décentralisation culturelle, impulsées par l'Etat essentiellement à partir de 1945, pour intervenir dans les domaines culturels. La Révolution française voit la constitution à la fois des institutions municipales modernes et des premières institutions patrimoniales. La politique des révolutionnaires, bien que centralisée, n'oublie pas le reste du territoire. La constitution d'un réseau d'écoles centrales doit être accompagnée de la création de bibliothèques et de musées. Mais la loi du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803) laisse ces bibliothèques « à la disposition et sous la surveillance des municipalités ». Les musées suivent une trajectoire parallèle. A l'origine des musées ouverts dans les principales villes de province, on trouve les initiatives de la Convention qui constitue, avec les tableaux confisqués, un dépôt auprès de chaque école centrale au chef-lieu de chaque département. De plus, en 1801, l'Etat décide la création d'un muséum dans quinze grandes villes. Si l'Etat montre la voie et poursuit une politique de dépôts, ce sont désormais les initiatives locales qui seront dans ces deux domaines décisives. Les bibliothèques et les musées municipaux étaient nés : l'Etat se déchargeait pour longtemps de ce patrimoine au profit des municipalités. Aussi, tout au long du XIXe siècle, les municipalités gèrent et financent les musées, les bibliothèques, mais également les conservatoires. Elles octroient également des subventions aux théâtres et au mouvement associatif en pleine structuration. L'aide à la création n'est pas oubliée et passe notamment par les nombreuses commandes publiques qui font de ce temps-là l'âge d'or de la statuomanie. Jusqu'à la fin des années trente, le théâtre municipal, haut lieu du lyrique, reste le point d'ancrage de la vie culturelle de bien des villes de province. Et, très souvent, c'est la question de sa gestion - en régie ou sous la forme d'une concession - qui est à l'origine des premiers débats de fond sur la légitimité d'une « politique culturelle municipale ».

Dès les débuts de la troisième République, à Lyon comme à Paris, les édiles justifient, non sans débat, leur intervention dans les domaines culturels par la nécessité de démocratiser leurs « Beaux-Arts ». Bien sûr, nous sommes loin de la cohérence et de l'autonomie des « politiques culturelles » d'aujourd'hui, mais l'intervention des villes dans les domaines culturels est bien réelle.

Aussi, au début des années soixante, les « politiques culturelles » municipales participent d'une histoire déjà longue et sont fortement marquées par les héritages.

Démocratisation culturelle et éducation populaire

Dans bien des domaines, les « politiques culturelles » municipales de l'après 1945 s'inscrivent donc dans la continuité avec l'entre-deux-guerres. Ainsi, dans les grandes villes de province, le théâtre lyrique demeure souvent au centre de la vie culturelle locale et bénéficie de la sollicitude financière des municipalités. Institution de prestige, garante du rayonnement culturel de la cité, le théâtre de Bordeaux par exemple occupe toujours une place essentielle dans le budget culturel de la ville : 94,8 % en 1945, 80,7 % en 1950, 52,9 % en 1955.

Mais si le rayonnement culturel de la cité constitue bien un des facteurs explicites de légitimité de l'intervention municipale, c'est le paradigme de la démocratisation culturelle, définitivement légitimé au moment du Front populaire et réactivé à la Libération, qui apparaît alors comme le fondement des politiques culturelles publiques. Au Havre, c'est autour de cette filiation que la municipalité communiste construit, à partir de 1956, une véritable « politique culturelle », qui se lit aussi dans l'augmentation du budget culturel qui passe de 1,15 % à 2,8 % du budget global entre 1961 et 1964.

Ailleurs, les municipalités se contentent quelquefois, au-delà de la gestion du secteur patrimonial, de subventionner les grandes associations d'éducation populaire comme « Peuple et Culture », qui font vivre dans un militantisme dynamique cet idéal démocratique et tentent de concilier loisir, action et diffusion culturelle. A Dijon par exemple, la municipalité soutient « l'Association bourguignonne culturelle », qui, forte de ses 20 000 adhérents, anime la vie culturelle locale dans les années cinquante et soixante. Par son action décentralisatrice dans toute la Bourgogne, l'ABC sera à l'origine des politiques culturelles de villes moyennes.

Mais les années soixante sont surtout marquées par l'émergence de nouvelles problématiques nourries de la notion d'équipement pour les jeunes. Dans un contexte de forte urbanisation et d'autonomisation de la jeunesse, les municipalités participent à l'effort initial mené par l'Etat dans les années 1958-1965 en faveur des équipements socioculturels puis le prolongent. Au-delà du modèle de planification, les mouvements et fédérations de jeunes ont joué un rôle essentiel de pression et de sensibilisation auprès des élus locaux. Près de 6 000 équipements socioculturels seront édifiés durant la période 1962-1975. De même, bien des villes passent alors des contrats avec les caisses d'allocations familiales pour se répartir la responsabilité et surtout la charge financière des centres socioculturels. La gestion de ces équipements crée, entre 1965 et 1974, de nombreux conflits aux origines multiples. Dans bien des villes, l'après 1968 est l'objet d'un certain retour à l'ordre et d'une méfiance accrue entre les édiles d'une part, les animateurs et administrateurs d'autre part. Mais l'essentiel reste bien, malgré les nombreuses crises qui seront pour beaucoup dans la pérennisation de la mauvaise image culturelle des élus locaux 4, l'intervention des municipalités dans des domaines qui, pendant longtemps, ressortissaient uniquement de l'offre privée. De fait, comme le souligne Raymond Labourie, alors que « l'Education populaire du XIXe siècle était satellisée autour de l'Etat républicain pour les laïques, de l'Eglise pour les catholiques », au cours des années soixante et soixante-dix par « l'importance des équipements et des interventions locales, l'animation socioculturelle se trouve satellisée autour de la municipalité » 5.

C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'action de la Fédération nationale des centres culturels communaux (FNCCC). Celle-ci, née en 1960, fortement imprégnée de l'idéologie communale, joue incontestablement un rôle de sensibilisation auprès des élus et a de la sorte contribué à construire et légitimer l'existence de « politique culturelle » municipale dotée de budget, d'élus et de service spécifiques. La croissance du nombre des municipalités et des centres culturels communaux adhérents (50 en 1960, 104 en 1964, 233 en 1968) confirme la représentativité de la Fédération. A l'aube des années soixante, la FNCCC propose un modèle alternatif à celui que le ministère des Affaires culturelles privilégie avec André Malraux et les maisons de la culture. L'opposition ministère des Affaires culturelles/FNCCC recouvre en partie la tension entre une acception élitiste et une acception populaire de la culture ouverte aux courants issus de l'éducation populaire, entre la prédominance de la volonté centrale et l'expression des pratiques à la base. La prégnance du modèle impulsé par l'Etat sera lourde de conséquences pour les vingt années qui suivent la mise en place de la structure ministérielle 6.

Municipalisation et démocratie culturelle

L'évolution du paysage politique national est pour beaucoup dans les nouvelles problématiques qui structurent les politiques culturelles municipales dès la fin des années soixante. Jusqu'alors, seul le Parti communiste français possédait un discours théorique cohérent, reformulé en 1966 lors de la réunion du comité central d'Argenteuil : la culture « trésor accumulé des créations humaines » doit être partagée par tous. Par cette doctrine, le Parti communiste privilégie fortement l'acte créateur. Surtout, le nouveau Parti socialiste issu du congrès d'Epinay (1971) se dote d'un projet culturel, d'un secrétariat national à l'action culturelle (1973) et lance une réflexion sur le rôle des municipalités. Dans ce cadre, ce sont les élus réunis dans la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR) qui jouent le rôle principal. Le projet culturel socialiste demeure attaché à l'idéologie associative et aux vertus de la démocratie locale. Mais la pratique du pouvoir municipal infléchira nettement ces propositions dès la fin des années soixante-dix. Reste que les élections de 1977 marquent incontestablement l'irruption des « politiques culturelles » sur l'agenda politique. Désormais, la culture est un enjeu qui compte sur la scène politique municipale.

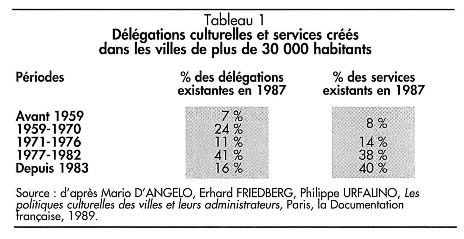

Cette indéniable politisation est contemporaine de la structuration du culturel dans les organigrammes municipaux. Amorcée dès les années soixante dans certaines villes, l'institutionnalisation se généralise : la création de délégations culturelles confiées à des adjoints, de commissions spécialisées et de services techniques confirme la réalité de ce secteur d'intervention municipale. C'est au cours du mandat municipal inauguré en 1977 que le plus grand nombre de délégations est créé : 41 % de celles existant en 1987 datent de cette période. Le mouvement est plus précoce dans les villes de plus de 150 000 habitants : 57 % des délégations existant en 1987 avaient été créées avant 1965 (cf. tableau 1).

Si les politiques initiées par des municipalités de gauche font figure de modèles et s'opposent alors dans les représentations aux politiques de gestion des « Beaux-Arts » des villes dirigées par des notables conservateurs, certaines municipalités de droite s'ouvrent également à ces problématiques. Ainsi, la ville de Lyon publie en 1977 un livre blanc sur la situation culturelle de la cité. Issu d'une vaste consultation, l'ouvrage, au-delà d'un bilan circonstancié, propose pour l'avenir un programme cohérent. Il témoigne également d'une mutation majeure : l'effacement de l'animation au profit de la création.

La décennie 1965-1975 voit en effet le paradigme de la démocratisation culturelle contesté à la fois par les premières enquêtes sur les pratiques culturelles des Français - l'Amour de l'art de Pierre Bourdieu est publié en 1966 ; la première enquête INSEE sur les loisirs des Français en 1967 et, en 1973, le ministère des Affaires culturelles lance ses enquêtes sur les pratiques culturelles des Français -, mais aussi pour des raisons idéologiques liées au contexte intellectuel postérieur à mai 1968. Sans s'effacer totalement, la culture pour tous laisse la première place à la culture de tous et par tous : la démocratie culturelle.

L'évolution de la politique culturelle de Grenoble traduit parfaitement cette mutation. Réélue en 1971, la municipalité dirigée par le socialiste Hubert Dubedout, modèle de volontarisme étroitement lié à l'idée de participation et de promotion sociale par la culture, s'éloigne des fédérations d'éducation populaire. La mise en place d'équipements intégrés dans le nouveau quartier de la Villeneuve est une affaire de professionnels : les travailleurs sociaux salariés remplacent les militants d'antan. Cette professionnalisation qui ne touche pas seulement le secteur socioculturel se conjugue à une nouvelle approche de l'équipement qui apparaît, dans une société valorisant de plus en plus l'individualisme, comme un simple lieu qui offre des services et biens culturels à des consommateurs. La maison de la culture cristallise le conflit entre animateurs et créateurs et, en confiant en 1982 sa direction au metteur en scène Georges Lavaudant, la municipalité confirmait le rôle désormais légitimant de l'acte créateur.

Dès 1980, la FNESR avait enregistré cette mutation, bientôt renforcée par la politique de Jack Lang : « Les élus socialistes ont tenu à réagir contre la vision de l'animateur-démiurge qui se verrait déléguer tous les pouvoirs dans le domaine de l'action culturelle. Vision qu'ils ont parfois encouragée en donnant un véritable blanc-seing aux animateurs pour mener leur propre politique ».

Dans le même temps, le ministère de la Culture réoriente sa position vis-à-vis des collectivités locales. Le ministère Duhamel (1971-1973) amorce à la fois la lente mise en place des services déconcentrés de l'Etat et un partenariat avec les villes. Jacques Duhamel, premier ministre des Affaires culturelles à être aussi un élu local à Dole et un leader politique, reconnaît la réalité du volontarisme municipal. La politique de contractualisation est réactivée par Michel Guy qui met en place, à partir de 1974, un système de « chartes culturelles ».

Cette initiative de l'Etat repose sur un postulat de départ : l'Etat ne peut traiter les problèmes culturels qu'en relais avec les collectivités locales, car c'est à l'échelon local que les besoins culturels doivent être détectés, formulés et évalués. Vingt-six chartes sont ainsi signées entre 1975 et 1978. 11 villes, 5 régions, 7 départements et 2 cantons sont concernés par cette contractualisation. L'Etat met fin à cette procédure dès 1979 pour des raisons essentiellement budgétaires : il ne peut plus suivre financièrement.

Pour de nombreux observateurs, les chartes ont néanmoins été essentiellement un vecteur de désengagement de l'Etat avec, de surcroît, un renforcement de son pouvoir d'orientation sur les politiques culturelles locales. Quant aux collectivités locales, surtout les villes, elles y verront l'occasion de nouveaux équipements et une garantie financière de l'Etat à moyen terme. Mais, même sur l'engagement financier, l'étude fine de la charte culturelle de Bordeaux, menée par Gilles Savary, montre que la ville assurera en fait 85 % du coût final des engagements de la charte culturelle et l'Etat seulement 13 % contre les 40 % prévus. Reste que la phase de négociation a souvent permis aux collectivités locales de dresser un bilan et de mieux coordonner leur politique culturelle. En 1976, par exemple, Jean Taittinger, maire de Reims, affirmera que la charte culturelle avait permis à la ville de lancer une politique « décidée et volontariste ».

Image et communication

Si les lois de décentralisation de 1982-1983 ne bouleversent pas la configuration juridique qui réglemente le champ des « politiques culturelles » municipales, la place désormais affirmée et légitimée des élus dans le paysage politique français permet un renforcement des politiques locales auquel le champ culturel n'échappe pas. En fait, plus que la décentralisation, c'est l'accroissement substantiel du budget culturel de l'Etat qui joue sur la scène locale, d'une part en permettant un renforcement des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et d'autre part en faisant bénéficier les institutions et acteurs culturels de la manne financière de l'Etat. De plus, l'émergence des politiques culturelles régionales et la relance de la politique contractuelle par l'Etat ont généralisé les financements croisés et rendu plus complexe la gestion du paysage culturel local. Les « politiques culturelles » sont également touchées par l'acception plus large que le ministère a de la culture à partir de Jack Lang. Ainsi, Rennes, Montpellier ou encore Nancy intègrent une rubrique rock à leur politique.

Les « politiques culturelles » municipales apparaissent dès lors comme reposant sur des actions multiples. Pour Erhard Friedberg et Philippe Urfalino, ces politiques s'apparentent souvent à un « jeu du catalogue » basé sur le caractère inflationniste du soutien à l'offre culturelle et ressemblent à un véritable mécénat public. La création redoublée de festivals dans les années quatre-vingt s'inscrit dans cette logique.

De plus, la politique culturelle participe en bonne place aux politiques de communication des villes qui se développent alors. La multiplication des logotypes traduit parfaitement cette nouvelle situation.

L'exemple de Montpellier peut être considéré comme le plus significatif de la décennie. Pour faire de sa ville une véritable métropole européenne, Georges Frèche, maire socialiste élu en 1977, décide d'importer acteurs et structures culturels qui font défaut à la cité : le Centre chorégraphique de D. Bagouët, le CDN (Centre dramatique national) confié à Jérôme Savary, la création d'un festival de la danse et d'un festival de musique classique en relation avec Radio-France. En 1989, Georges Frèche défend explicitement ce souci de l'excellence culturelle et les fondements instrumentaux de cette politique : « Notre conception se résume par cette formule : Montpellier technopole. [...] La première fonction de la culture se rapporte donc à la gratuité de la création et à la qualité de l'artiste. [...] La culture reste, en second lieu, une composante essentielle des visées d'une ville qui ambitionne de devenir une Euro-cité » 7.

L'impact économique supposé et le prestige culturel octroyé ainsi à la ville sont désormais clairement revendiqués par des élus qui se font décideurs dans un contexte de valorisation du développement local. Signe de cette évolution, à l'automne 1991, la ville de Nantes lance dans l'ensemble des médias nationaux - presse écrite et audiovisuel - une campagne axée sur cette complémentarité de l'économique et du culturel : « Et si une ville était sûre que le bouillonnement culturel favorise l'effervescence industrielle ? ». Cette mutation touche la plupart des villes quelle que soit leur couleur politique.

La décennie voit les villes se doter, souvent avec l'aide de l'Etat et des autres collectivités territoriales, d'équipements culturels prestigieux. Rénovations ou constructions de musées, médiathèques, théâtres et auditoriums permettent de la sorte aux villes de renouer avec des projets architecturaux prestigieux souvent partie prenante d'opérations d'urbanisme.

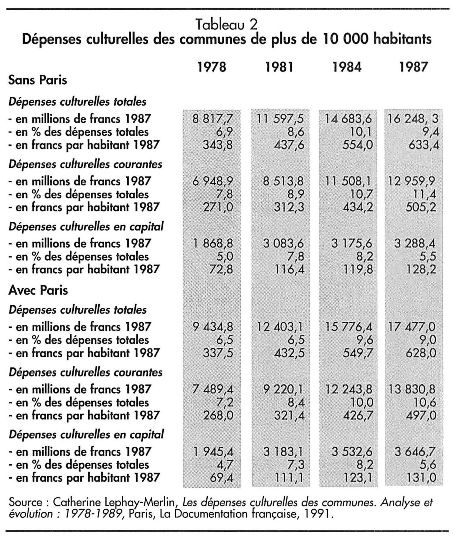

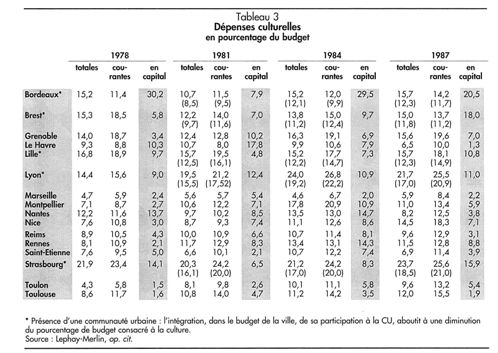

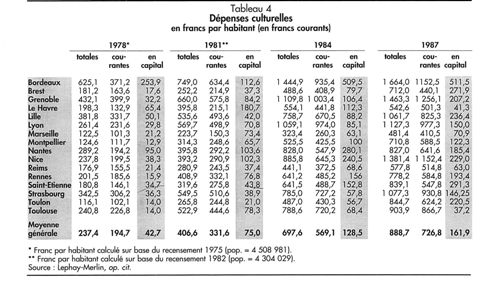

Les indicateurs budgétaires permettent de mesurer ce volontarisme municipal. Les villes n'ont pas cessé de renforcer leur emprise sur la structure relative des dépenses culturelles publiques malgré l'accroissement sensible des dépenses de l'Etat : 42,2 % des dépenses publiques en 1978, 49,8 % en 1984 et 52,5 % en 1987. Que l'on considère les dépenses culturelles en pourcentage du budget total (6,9 % à 9,4 %) ou en francs 1987 par habitant (343 F à 633 F), la croissance des dépenses culturelles des villes de plus de 10 000 habitants entre 1978 et 1987 est considérable. Si, en 1987, les villes de plus de 150 000 habitants accordent en moyenne 11,4 % de leur budget total à la culture, certaines d'entre elles atteignent des taux fort élevés : Strasbourg (18,5 %), Lyon (17 %), Grenoble (15,6 %), Nice (14,5 %) et Bordeaux (12,3 %).

Recomposition par temps de crise ?

Mais, dès la fin des années quatre-vingt, le poids de plus en plus sensible de la crise économique, les difficultés financières qui marquent les budgets des villes ne sont pas sans susciter une certaine remise en cause du volontarisme municipal dans les domaines culturels. Si, de 1987 à 1990, l'ensemble des crédits consacrés à la culture par les villes de plus de 10 000 habitants a augmenté de 11,4 % en francs constants, la progression des dépenses culturelles de fonctionnement continue de ralentir : le taux d'augmentation triennale est de 6,7 % entre 1987 et 1990 contre respectivement 13 % et 35 % entre 1984-1987 et 1981-1984. D'une manière générale, et au-delà d'un net ralentissement économique, les villes sont dès lors confrontées aux conséquences de l'envolée des dépenses d'équipements des années 80.

Le tassement des bases fiscales et la moindre croissance des aides de l'Etat entraînent, à partir de 1991, une conjoncture difficile pour les municipalités. Dans bien des cas (Bordeaux, Marseille, Toulouse, Tours, Avignon...), une politique de rigueur est instaurée. Les politiques culturelles sont fortement touchées par ce nouveau contexte socio-économique. Ainsi, à Bordeaux, la saison 1994 se traduit par l'annulation du Mai musical et du festival Sigma. De même, le budget fortement réduit de l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine et du Grand Théâtre de Bordeaux, dirigés par Alain Lombard, ne permet qu'une saison lyrique de moindre envergure. En ce temps de crise, Alain Carignon, maire de Grenoble et président du Conseil général de l'Isère, développe dès 1988 une politique qui vise à mettre à contribution le budget du département pour les institutions culturelles grenobloises à vocation régionale. Mais, malgré ce partage des charges, l'année 1992 voit la disparition des festivals du « Polar » et de « la bande dessinée ». L'inauguration, en janvier 1994, du nouveau musée confirme la réorientation de la politique culturelle de la ville vers le patrimoine et les arts plastiques. Alain Carignon souligne à cette occasion la finalité pédagogique du musée.

Le maire de Grenoble n'est pas le seul à se ressourcer au paradigme fondateur de la démocratisation culturelle. Lors de son congrès de décembre 1993, la Fédération nationale des communes pour la culture réaffirme la nécessité de faire partager la culture à tous. Il s'agit bel et bien de retrouver une légitimité sociale à des dépenses qui peuvent paraître superflues par temps de crise économique. A Dijon, la tenue pendant l'été 1993 d'une exposition d'envergure internationale au musée des Beaux-Arts est, au-delà de considérations propres au champ culturel, légitimée par les retombées économiques escomptées pour la cité, au moment même où le taux des subventions accordées aux associations est bloqué. Politique muséale, politique culturelle et politique économique sont désormais étroitement liées. Dans cette perspective, le « jeu du catalogue » devrait voir changer ses règles : le tissu associatif pourrait faire les frais des restrictions budgétaires au profit des manifestations prestigieuses, onéreuses certes, mais garantes d'une image urbaine qui demeure essentielle dans un contexte de concurrence exacerbée entre les villes.

Après plus de trente ans de montée en puissance continue, les « politiques culturelles » municipales marquent profondément la scène culturelle locale. Bien qu'étroitement liées aux normes et aux financements étatiques, ces politiques doivent beaucoup au volontarisme propre des municipalités. Dans bien des cas, c'est l'histoire de la cité et de ses acteurs politiques et culturels qui permet de rendre intelligible la situation actuelle.

Dans la plupart des villes, cette politique de l'offre fait de la municipalité l'acteur clef qui conditionne les modalités de la vie culturelle. Dès lors, le simple fléchissement de ce volontarisme municipal en temps de crise économique dans un contexte de retrait de l'Etat suffit à rompre un équilibre toujours fragile.

Juin 1994