Châtenay ou comment s'en débarrasser

Entretien avec la rédaction

Françoise Lataillade

Georgette Chapuis

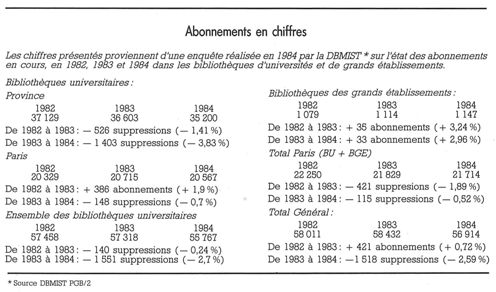

Créée depuis 12 ans, la bibliothèque de Châtenay-Malabry dessert les étudiants, chercheurs et enseignants en pharmacie de l'Université de Paris-Sud. Elle a développé des services de recherches documentaires et d'accès au document. Les restrictions budgétaires l'ont conduite à faire des désabonnements massifs effectués en deux vagues (1981 et 1983). L'utilisation des titres, leur coût et leur disponibilité dans un autre établissement de la région parisienne ont été les critères utilisés. Le prêt interbibliothèques qui s'est beaucoup développé ne peut être toutefois considéré comme une panacée même si les nouvelles technologies renforcent son efficacité. La multiplication des titres nouveaux ne fait qu'aggraver le problème.

The library of Châtenay-Malabry was established 12 years ago; it provides the pharmacy students, searchers and teachers of Paris-Sud University. It has been enhancing information retrieval and document access services. Due to the cuts in funds, the library has withdrawn a huge number of subcriptions in a two steps operation (1981 and 1983). The criteria choosed for that operation were : the usage frequency of the titles, their cost and availability in another centre in Paris area. Although the interlibrary loan has been developing considerably, one cannot regard it as a heal-all, even when its efficiency is beeing strengtened by the new technologies. An increase of new titles cannot but worsen the situation.

Comment se désabonner ? Une question à l'ordre du jour en France et à l'étranger où les restrictions budgétaires généralisent les politiques de désabonnements, menées de façon progressive ou drastique. Mettre en place une politique d'éliminations n'est, en fait, que redéfinir les modalités d'accès à l'information et au document. Les banques de données et les circuits de prêt-inter constituent-ils un recours valable aux désabonnements ? Les utilisateurs sont-ils réellement prêts à accepter cette « révolution documentaire » ?

La bibliothèque de Châtenay-Malabry représente un cas extrême ; les solutions présentées par Françoise Lataillade et Georgette Chapuis n'en ont que plus d'intérêt.

BBF. Commençons par le commencement : la bibliothèque de Châtenay-Malabry est d'origine récente; comment a-t-elle été créée et comment a-t-elle évolué ?

Françoise Lataillade. Effectivement, la bibliothèque de Châtenay ne compte qu'une dizaine d'années; elle est née du projet de réorganisation des enseignements en pharmacie à la fin des années 60. L'idée de départ était de transférer tout le niveau recherche à Châtenay en concentrant l'enseignement de base à Paris-Luxembourg; finalement le découpage ne s'est pas fait dans ce sens et on a purement et simplement abouti à un dédoublement. Par contre, le programme de construction de la bibliothèque n'a pas été modifié, si bien qu'on dispose de locaux relativement vastes 1, ce qui est rare en région parisienne.

Si, à l'origine, Châtenay n'était qu'une bouture de Paris-Luxembourg, elle a fini par acquérir une physionomie originale, après avoir été ouverte uniquement aux deux premiers cycles, de 1972 à 1974; elle a mis en service le niveau recherche il y a exactement dix ans. Il a fallu faire tout un travail de prospection et d'incitation auprès des enseignants et des chercheurs qui venaient tous de la faculté de pharmacie de Paris, étaient habitués à fréquenter sa bibliothèque et répugnaient à changer leurs habitudes - en définitive, Paris-Luxembourg et Châtenay ne sont pas si éloignées. On a donc organisé systématiquement des visites de présentation, fait connaître l'existence du service de prêt-inter, souvent méconnu; comme la liaison par télex avec Paris-Luxembourg 2 assurait une efficacité véritable, nous avons progressivement été reconnues et nous nous sommes constitué un public.

BBF. Ce public, quel est-il exactement ?

FL. C'est, en premier lieu, le public institutionnel de la faculté de pharmacie, c'est-à-dire les 4 500 étudiants de premier, second et troisième cycles, les assistants, les enseignants et les chercheurs, soit environ 300 personnes. Autour de ce noyau, il existe toute une nébuleuse d'organismes privés : laboratoires, petites ou moyennes entreprises, qui demandent des prestations diverses - fourniture de documents, recherches documentaires informatisées, diffusions sélectives d'informations, etc. Cette clientèle est difficile à cerner parce que la traditionnelle distinction entre secteur public et secteur privé n'est guère pertinente dans le domaine de la pharmacie, l'imbrication des activités et services y étant très étroite.

Cette situation s'explique en partie par le caractère même de l'enseignement de la pharmacie; c'est à la fois un enseignement fondamental et un enseignement professionnel, et l'osmose est totale entre filières de formation et débouchés avec, à la clef, des enjeux financiers importants -d'où une circulation intense des services et des fonds... Pour en revenir à la pharmacie même, il s'agit moins d'une discipline au sens strict du terme que d'un domaine d'application où interviennent des enseignements très variés: chimie, mathématiques, sciences naturelles mais aussi le droit et l'informatique, sans parler de la pharmacie proprement dite. L'enseignement a lui aussi sa logique propre et s'apparente davantage à un enseignement d'école qu'à un enseignement de faculté; la progression se fait d'une année sur l'autre, après examen, jusqu'à la fin du deuxième cycle; au-delà, il y a une répartition géographique des DEA (diplômes d'études approfondies) sur toute la France, en fonction des spécialisations des facultés.

Biblio-biologie

BBF. Quels sont les effets de cette organisation sur ce qu'on pourrait appeler « le système d'édition-documentation » en pharmacie ?

Georgette Chapuis. Ils se situent à plusieurs niveaux. Tout d'abord l'industrie pharmaceutique a une activité d'édition importante bien qu'assez largement méconnue; elle est à l'origine d'un certain nombre de publications, périodiques ou monographies. Ces dernières, destinées en priorité à des médecins, jouent la carte informative (ce sont des mises au point sur telle maladie, tel médicament, etc.), la carte bibliophilique (une présentation relativement luxueuse), et la carte publicitaire: comme elles sont publiées par des laboratoires, elles comportent une abondante publicité pour leurs produits. Il va sans dire qu'elles présentent de l'intérêt, mais considérablement restreint par leur mode de diffusion qui est le service de presse : la bibliothèque peut facilement se les procurer mais ils sont aussi facilement accessibles à de nombreux praticiens ou chercheurs...

Il y a un autre élément largement conditionné par le mode de fonctionnement de la recherche, ce sont les canaux d'information des chercheurs : dans la mesure où ceux-ci collaborent avec l'industrie pharmaceutique, ils sont plus ou moins au fait des applications et en définitive, les rapports de recherche étant difficilement repérables, ils trouvent l'information dans les articles ou les communications présentées par les industriels à des congrès. Enfin, les besoins documentaires des étudiants sont couverts par les manuels correspondant aux différentes parties du programme. Cette remarque, bien sûr, vaut pour la plupart des sciences « pures » mais elle est plus vraie en pharmacie qu'ailleurs, au moins pour les deux premiers cycles.

BBF. Votre organisation documentaire reprend sans doute ces caractéristiques...

FL. Effectivement nous proposons aux étudiants qui fréquentent le premier niveau uniquement des manuels, en nombreux exemplaires ; il n'y a que trois titres présentés à ce niveau. Pour la science, La Recherche et Le Moniteur des pharmacies, deux revues carrefour et un guide pratique (offres d'emploi, etc.).

On peut distinguer trois grands groupes parmi les périodiques du second niveau; pour commencer, les revues de recherche au sens classique du terme, très spécialisées et d'audience internationale; ensuite, tout le secteur des périodiques dits de formation continue - c'est un secteur spécifique à la pharmacie et à la médecine : mise à jour permanente des connaissances offerte aux praticiens, comme Le Concours médical, Labo-pharma ou Sciences et techniques pharmaceutiques. En troisième lieu figurent toutes les revues bibliographiques correspondant aux différents domaines couverts par la pharmacie, Chemical abstracts, Biological abstracts, Index medicus, International pharmaceutical abstracts, Pascal, bref, les principaux instruments bibliographiques qu'on utilise tous les jours dans une bibliothèque de pharmacie.

Une bibliothèque branchée.

BBF. Vraiment tous les jours ?

FL. Oui, car ces bibliographies ne sont pas seulement utilisées par les bibliothécaires; tous les lecteurs du second niveau y ont fréquemment recours. Il faut dire que cette utilisation n'a rien d'accidentel : depuis sept ans nous organisons des sessions d'initiation à la recherche bibliographique à l'intention des étudiants de 5e année. Il s'agit d'un module de trois heures, optionnel ou obligatoire selon les filières, comportant un enseignement des principes généraux de bibliographie et leur application à la pharmacie. Les exposés sont complétés par des recherches réelles, manuelles et informatisées. Il est prévu pour cette année d'élargir cette action au niveau des thésards, en faisant un exposé en amphithéâtre sur la méthodologie de la recherche bibliographique.

Tout cet enseignement est bien sûr simplifié à l'extrême; le but est de donner aux étudiants un minimum d'autonomie pour leurs recherches documentaires et, en parallèle, de démythifier la recherche documentaire informatisée : trop d'étudiants sont persuadés qu'ils vont récupérer les documents eux-mêmes simplement en tapotant le terminal...

BBF. En dernière analyse, c'est bien la finalité de ce service...

FL. Certainement, mais, entre les deux étapes, s'insère tout le processus intermédiaire du prêt-inter ou de l'orientation vers d'autres établissements. C'est un complément absolument indispensable de la recherche documentaire et nous ne laissons jamais partir un usager sans lui donner la possibilité de se procurer le document dont il a les références; nous lui proposons donc systématiquement les services du prêt-inter ou lui précisons les localisations de ce document dans les bibliothèques de la région. La liaison par télex avec Paris-Luxembourg a beaucoup contribué à la promotion du service; maintenant nous comptons sur le développement de la messagerie.

D'ores et déjà, nos statistiques sont claires : la progression du prêt-inter (près de 80 %) a coïncidé avec l'introduction du service d'interrogation des banques de données en 1978. Cette amélioration du délai d'accès à l'information est maintenant accentuée par l'interrogation du CCN.

BBF. Mais est-ce que la demande d'interrogations en ligne représente vraiment un trafic important ?

FL. Pour une clientèle de 300 enseignants-chercheurs, nous avons en moyenne 350 demandes annuelles. Parmi les demandeurs figurent les différents laboratoires implantés sur le campus et, aussi, un certain nombre de laboratoires privés. Parmi eux, quelques clients très réguliers - l'un d'eux doit demander une quinzaine d'interrogations dans l'année. Le reste des demandes émane des étudiants de 3e cycle, des enseignants et chercheurs. Ces demandes proviennent d'à peu près toutes les disciplines - nous attribuons cet échantillonnage aux sessions d'initiation - et les interrogations sont partagées en fonction des compétences respectives - bases médicales et biologiques d'un côté, bases purement scientifiques de l'autre.

BBF. A quoi attribuez-vous l'intérêt manifesté par les laboratoires privés ? On pourrait s'attendre à les voir disposer de leurs propres unités de documentation et d'information.

FL. En règle générale, il ne s'agit que de petites ou de moyennes entreprises, car les coûts fixes d'une unité documentaire sont relativement élevés. Lorsque la population à desservir ne dépasse pas 30 à 40 chercheurs, la direction d'un laboratoire hésite à monter tout un service de périodiques. Il est plus rentable de prendre une inscription à la bibliothèque - moyennant un tarif spécial - et de pouvoir disposer de ses services : photocopie, prêt-inter, recherches documentaires, diffusions sélectives d'information...

BBF. Pour en revenir à la question des abonnements, n'avez-vous pas le sentiment que le service que vous offrez (interrogation + accès au document) pourrait permettre, à l'occasion, de sauter l'étape « collections disponibles sur place » ? C'est un raisonnement purement économique mais il n'est guère possible, à l'heure actuelle, de refuser ce type d'approche.

FL. Nous ne le refusons pas et nous l'avons effectivement appliqué dans certains cas; je peux citer l'exemple des Biological abstracts - une revue de bibliographie précisément. Par suite d'une erreur, la livraison a été interrompue pendant six mois; six mois pendant lesquels cette absence n'a pas été dénoncée. On a donc conclu à une suppression d'abonnement, quitte à proposer aux utilisateurs éventuels une recherche bibliographique sur profil. Ce service, même gratuit, étant moins onéreux que l'abonnement à la revue-papier.

Il n'est pas possible, cependant, de prendre en compte uniquement l'argument économique; celui de l'utilisation est plus fondamental. Il paraît impensable, au nom du prix, de suspendre l'abonnement à une revue telle que Chemical abstracts. Voilà un titre qui a un impact auprès du personnel et auprès du public et qui est sans cesse utilisé. Faisons l'hypothèse qu'il ne serve qu'aux étudiants et aux chercheurs : sans doute pourrait-on leur proposer des recherches informatisées mais, dans ce cas, nous ne pourrions suffire à l'afflux des demandes. Ce serait aux chercheurs et aux étudiants de prendre en charge, dans tous les sens du terme, leurs recherches. C'est une étape que nous n'avons pas encore atteinte !

Le taux d'usure

BBF. C'est donc l'intensité de l'usage qui vous paraît constituer le principal critère d'abonnements ?

FL. C'est, en tout cas, celui que nous avons retenu pour constituer notre fonds. Pour être tout à fait exact, il s'agissait moins d'usage que de demande, puisqu'à l'époque la bibliothèque n'était pas encore ouverte. Le choix a été fait à partir d'un ensemble d'enquêtes menées auprès des chercheurs et enseignants. Chacun a été invité à établir une première liste de titres jugés indispensables, une deuxième composée de titres importants, et une troisième regroupant les titres intéressants. Après regroupement des listes, nous avons pris les abonnements en nous basant sur la fréquence d'apparition de chaque titre. Cette prospection, qui a eu lieu en 1972, a été complétée par une seconde enquête sur les thèmes de recherche. Nous avons graduellement développé le fonds, en essayant de répondre d'aussi près que possible à la demande, jusqu'à atteindre 390 titres en 1976.

BBF. Nous sommes maintenant en 1984; n'y a-t-il pu, malgré tout, se produire des décalages entre les demandes de départ et les usages actuels ?

GC. Ce n'est pas impossible, mais il y a aussi un énorme décalage entre le fonds de 1976 et le fonds actuel, qui ne compte que 125 titres... L'utilisation est cernée de manière indirecte, avec les statistiques de communication des collections en magasins. Tous les numéros publiés depuis moins d'un an sont en libre accès; au-delà ils sont tous stockés en magasins. Les données sont probablement incomplètes pour les périodiques dits « d'actualité pharmaceutique » ou les bibliographies courantes, mais elles sont, je pense, relativement représentatives de l'utilisation des revues. Bien entendu, il y a toujours un décalage entre la consultation directe et la communication en magasin; j'insiste sur le fait que tous les numéros de l'année en cours sont en accès direct auprès des ouvrages de leur discipline -ce qui constitue un canal d'information primordial. Par ailleurs, il existe un catalogue alphabétique de titres, donnant l'état détaillé des collections, mis à la disposition du public.

Anti-citations

BBF. Il y a un critère d'acquisition qui s'est beaucoup répandu depuis 1972, c'est celui de la notoriété d'un périodique, mesurée par les Science citation index. J'aimerais connaître votre point de vue sur ces instruments d'évaluation.

FL. Il est plutôt négatif, et pour plusieurs raisons. Il est très difficile de situer un secteur spécialisé, relativement restreint, au sein d'un ensemble gigantesque recensant des quantités de titres. Il y a vraiment une différence d'échelle !

En second lieu, ces instruments ne rencontrent qu'indifférence de la part des chercheurs, du moins ceux qui fréquentent notre bibliothèque. Lorsqu'il nous arrive de leur proposer une interrogation (il n'est, en effet, vraiment pas indispensable d'avoir sur place l'édition-papier), les chercheurs sont surpris car ils ignoraient l'existence de tels index; ils sont surpris et amusés mais on ne peut dire qu'ils se sentent véritablement concernés. Cette notion de compétitivité, pour ne pas dire de complaisance (« Je te cite, tu me cites ! »), reste encore assez largement étrangère aux milieux de recherche en pharmacie. Je ne sais si ce système a, aux Etats-Unis, le succès qu'on lui prête mais il me paraît engendrer des effets pervers. En effet, la nécessité absolue de publier entraîne à la fois une distillation de l'information, qui se retrouve scindée en articles de plus en plus légers, et une inflation des titres de périodiques - inflation qu'aucune bibliothèque au monde ne peut suivre. C'est un système qui est destiné à se tuer lui-même; en attendant, la validité des index comme instrument d'évaluation et de pilotage me paraît totalement contestable !

Peau de chagrin sans reliure

BBF. En dehors de l'utilisation, y a-t-il d'autres critères à retenir ?

FL. Pour certains titres, leur valeur. C'est un terme vague mais on peut l'expliciter en rapportant ces titres à leur destination; je pense aux revues bibliographiques qui sont le fondement même d'une collection. La première difficulté pour les chercheurs étant le repérage des articles, c'est bien sûr un critère qui doit être pondéré par la fréquence d'utilisation. Cette notion d'intérêt est également applicable dans un autre domaine, celui des collections rétrospectives; grâce à une politique d'échanges, grâce à des fusions entre laboratoires qui ont cédé leurs doubles, nous nous sommes retrouvées à la tête d'un ensemble relativement important de collections anciennes et nous le développons systématiquement. Pour l'heure, nous possédons environ 700 collections arrêtées.

BBF. Pouvez-vous nous décrire un peu l'organisation de votre fonds ?

GC. C'est un fonds qui a culminé à 390 titres courants, mais il a fallu faire une première série de coupes en 1981 et le fonds s'est réduit à 250 titres, en attendant d'être ramené à 125 deux ans plus tard. Comme à peu près partout ailleurs, les publications anglo-saxonnes jouissent d'une prépondérance écrasante; à l'occasion d'une enquête, en 1981, nous avions analysé la répartition des dépenses pour les différentes zones monétaires : la zone dollar et la zone sterling représentaient, à elles deux, 70 % de ces dépenses. Les périodiques français occupent une place assez restreinte; actuellement nous en recevons 47 mais 15 d'entre eux correspondent à des services. Il va sans dire que le coût moyen d'un titre français est très inférieur à celui d'un titre étranger. En 1984, le rapport est de 1 à 5 (530 F contre 2 440 F).

Il va également sans dire que tous ces périodiques sont édités sur papier; nous aurions souhaité développer la microfiche, moins pour des raisons de conservation - nous n'avons pas de problème de place - que pour des raisons d'économie. Mais nous nous sommes heurtées à la politique de commercialisation des éditeurs qui ne diffusent les microfiches qu'en supplément à la version papier.

Les périodiques sont concentrés au deuxième niveau, regroupés avec les ouvrages, thèses ou manuels de la même spécialité. Les fascicules de l'année en cours ne sont évidemment pas prêtés, sinon pour quelques heures afin d'être photocopiés. Il n'y a pas de promotion particulière sinon par le biais du catalogue-état des collections. Pour certaines revues peu consultées, du type « Advances », nous avions envisagé de créer un service de mise en circulation des sommaires auprès des chercheurs mais cela n'a pas pu se faire, faute de temps, puis par élimination de ces revues.

BBF. Combien de personnes s'occupent des périodiques ?

GC. Il y a deux postes qui sont consacrés aux périodiques -deux postes et non deux personnes. A Châtenay, l'organisation du travail repose sur le principe de la rotation des agents sur un même poste de travail; la responsable de l'ensemble du secteur « périodiques » travaille avec tous les bibliothécaires adjoints : selon leur goût, ils se succèdent toutes les semaines ou toutes les deux semaines. La chaîne de travail, pour les périodiques, comprend les opérations classiques (bulletinage, gestion des abonnements, etc.), et d'autres plus ponctuelles (intégration du fonds dans le catalogue AGAPE puis le CCN).

Abonne manque

BBF. Peut-on essayer de cerner la place des périodiques dans tout l'ensemble documentaire que constitue la bibliothèque ?

FL. C'est une démarche à laquelle nous avons dû procéder lorsque nous avons été contraintes à de sévères économies. Pour le deuxième niveau, ce sont les monographies qui ont été les premières abandonnées, lorsque les crédits d'équipement ont pris fin. Il faut vraiment qu'un chercheur réclame l'achat d'une monographie avec beaucoup d'insistance pour que nous fassions droit à sa demande... Ensuite, à l'intérieur des périodiques eux-mêmes, l'intérêt va croissant des revues d'information primaire aux revues bibliographiques. Nous avons essayé de maintenir une certaine cohérence quand il a fallu mettre en place une politique de désabonnements; ce sont les titres jamais communiqués, puis les titres peu communiqués, qui ont donc été éliminés en priorité.

BBF. Peut-on observer une très forte concentration des demandes sur quelques titres, comme c'est le cas avec le prêt-inter, ou bien est-ce que les « communications-consultations » sont beaucoup plus disséminées ?

GC. C'est vraisemblablement le deuxième schéma qui s'applique; nous ne l'avons pas exactement mesuré, car la fréquence d'utilisation n'a pas été le seul critère retenu. Nous avons aussi tenu compte de la présence de certains titres sur le campus; une enquête auprès des laboratoires a permis de dégager un ensemble de 85 titres régulièrement reçus - 56 d'entre eux étant également reçus à la bibliothèque. On n'a pas cependant pu faire 56 suppressions car il s'agissait, pour une part d'entre eùx, de périodiques intéressant les étudiants de 5e année.

BBF. Avez-vous appliqué d'autres critères ?

FL. Oui, le prix... C'est, au reste, un critère qui a joué dans les deux sens; il nous est arrivé d'abandonner un abonnement particulièrement coûteux (plus de 20 000 F), pour pouvoir en maintenir plusieurs autres. En règle générale, cependant, les périodiques étrangers que nous avons conservés sont d'un prix élevé (coût moyen en 1984, 2 440 F contre 1310F en 1981); cette augmentation ne reflète pas seulement la hausse du dollar, mais correspond aussi à un échantillonnage différent.

Autre critère utilisé, la langue, qui a, d'ailleurs, joué en sens inverse; comme tous les périodiques français sont acquis sur les dotations du Centre national des lettres, qui sont des subventions affectées, les abonnements ont été maintenus, mais leur assiette financière reste comparativement peu importante. Globalement, le principe directeur a été d'assurer la disponibilité des titres abandonnés : disponibilité en différé des titres reçus à Paris-Luxembourg, ou dans toute autre bibliothèque de la région parisienne.

BBF. Pratiquement, comment avez-vous procédé ?

FL. Nous avons bénéficié des « acquis » du premier train de désabonnements lancé en 1981. Pour le suivant, nous avons appliqué à l'ensemble de nos périodiques les différents critères énumérés ; il en est résulté une liste rouge de « titres menacés de disparition ». A ce stade-là, nous avons mené une politique de concertation : pour chaque titre menacé nous avons posé un avis annonçant un désabonnement possible et les deux principaux critères de décision : prix du périodique et éventuelle disponibilité à Paris V. Cette concertation a eu lieu sur place, dans la bibliothèque, afin de recueillir l'avis des utilisateurs réels avant de prendre des décisions définitives.

Les réactions ont été unanimes : cette politique n'a pas été appréciée - des pétitions de protestations ont circulé -, mais elle a été comprise. Les chercheurs ont bien perçu qu'on cherchait à leur préserver l'alternative offerte par le service de prêt. Une fois rendus les derniers arbitrages, le bilan des désabonnements fait apparaître « l'effacement » de certaines disciplines ou leur représentation limitée à un seul titre.

Des murs sans bibliothèque

BBF. Et est-ce qu'on peut mesurer, un an après, l'impact de ces désabonnements ?

FL. Il n'est pas encore totalement observable; comme les abonnements courent sur l'année civile et que les éditeurs continuent à servir une ou deux livraisons avant d'arrêter, les effets ne seront réellement perceptibles qu'à partir de la rentrée 3. Nous avons cependant déjà eu des questions du type « Je ne trouve plus ces titres-là ; où faut-il aller ? »; nous réorientons alors vers d'autres établissements, mais cette solution ne peut satisfaire les chercheurs qui n'iront pas courir d'un établissement à l'autre pour feuilleter quelques titres !

C'est l'interruption de ce dernier service - le feuilletage, ou le butinage, à votre choix - qui pose problème : le prêt-inter procure un article précis mais il ne résout pas la question des « intérêts dérivés » : un point secondaire dans un article, qui aura échappé à l'indexation, peut intéresser le chercheur, ne serait-ce que par analogie. A l'inverse, titres ou mots-clés peuvent s'avérer trompeurs et l'article demandé en prêt-inter se révèle n'être d'aucun secours. Les conséquences sur le prêt-inter ne sont pas encore totalement mesurables, mais une chose déjà est certaine : la balance prêts/emprunts qui, en 1983, était à peu près équilibrée, a cessé de l'être. Concrètement, cela signifie que l'objectif que nous nous étions fixé : devenir une véritable bibliothèque de recherche, et qui, au bout de 10 ans, paraissait atteint, est de nouveau remis en cause.

GC. Dans notre vie quotidienne, le prêt-inter a pris bien entendu une place croissante, mais il faut en saisir toutes les implications. Le prêt-inter est un gros consommateur d'énergies : il faut établir et rédiger la demande (souvent formulée de manière imprécise), localiser le périodique, transmettre la demande, puis, dans un second temps il faut réceptionner le document, vérifier sa conformité avec la demande, prévenir le chercheur et lui facturer le service. Tout cela n'est pas très gratifiant, ni pour les uns ni pour les autres: les chercheurs paient pour un service autrefois gratuit; quant à npus, nous avons le sentiment que la bibliothèque évolue vers un vaste secrétariat, doublé d'un bureau de poste. Nous perdons tout contact avec le document et, à plus ou moins long terme, toute possibilité de collaboration étroite et fructueuse avec les usagers, sans parler des aspects les plus stimulants de notre travail - choix des ouvrages, constitution d'un fonds cohérent et ajusté aux thèmes de recherche de la faculté.

BBF. N'est-ce pas une vision un peu apocalyptique ? Le prêt-inter a beaucoup progressé en quelques années, mais cette activité, en France, reste encore peu de chose si on la compare avec l'étranger.

FL. Pour les secteurs pharmacie et médecine, le prêt-inter se situe, en France, à un niveau déjà élevé. Il est certain que son essor n'est pas seulement dû à un contexte de pénurie et que c'est le champ des applications industrielles qui est à son origine. Pour nous en tenir à notre propre cas, c'est l'amélioration du service offert (possibilité d'interroger les banques de données) qui a provoqué la poussée des demandes à partir de 1978. Mais en ce moment, c'est notre carence documentaire qui relance la demande.

Or, il faut en avoir conscience, le prêt-inter comporte ses propres limites. Ce sont en premier lieu des limites d'ordre technique, plus ou moins provisoires, dues à la multiplicité des canaux de transmission (télex, courrier, messagerie électronique), tous ces canaux nécessitant des formulaires différents, des manipulations différentes, et donnant accès à des réseaux différents... A côté de cela, il y a actuellement coexistence de canaux de transmission quasi-immédiats comme la messagerie, et de procédures purement manuelles - la recherche sur rayonnages, la photocopie, page à page, qui est ensuite transmise par courrier. Aux yeux du chercheur-client, ce décalage entre les délais de transmission et les délais de traitement et d'acheminement reste incompréhensible. Nous attendons beaucoup de la télécopie et de systèmes comme TRANSDOC pour résoudre ce problème.

La seconde limitation est plus grave : il se crée tous les jours des périodiques nouveaux dans les domaines qui nous intéressent. Or, il est impossible d'y accéder car on ne sait qui les détient. Des instruments de localisation tels le CCN n'enregistrent cette information qu'avec beaucoup de retard; ils peuvent, au reste, ne rien enregistrer du tout si personne n'achète ces nouveaux titres...

BBF. Ils sont tout de même disponibles au Centre de prêt de la Bibliothèque nationale, sans parler du CADIST en pharmacie.

GC. Le Centre de prêt de la Bibliothèque nationale ne traite que des périodiques français et ses délais d'enregistrement sont longs... Quant au CADIST, sa fonction paraît mal définie. C'est une bibliothèque de recours qui ne prête que les documents qu'elle est la seule à détenir et refuse les demandes pouvant être satisfaites par d'autres établissements. Or, elle est loin de posséder tout ce que les autres n'ont pas, ce qui rend, pour l'instant, son efficacité problématique. Tous les jours, nous nous félicitons de ce que la bibliothèque de Paris-Luxembourg, notre principal prêteur, ne soit pas CADIST, même si nous le regrettons pour elle ! Le CADIST, au surplus, ne se doit d'être exhaustif que pour la documentation du niveau recherche et les périodiques qui se multiplient chaque jour n'entrent pas tous obligatoirement dans sa sphère de compétence.

Publications avenir

FL. Il est tout à fait certain que nous assistons en ce moment à une redéfinition de l'édition de périodiques intéressant les différents secteurs de la pharmacie. Je ne parle que des contenus : toutes les disciplines sont, peu ou prou, touchées par la technologie et tout particulièrement par l'informatique. Le secteur de la biotechnologie prend une grande extension, d'où profusion de revues pour chacun des créneaux concernés. Face à cette inflation documentaire, je ne vois qu'une solution possible, organiser pour les titres nouveaux une politique d'acquisitions réparties entre des établissements différents. Cela permettrait d'assurer l'orientation des demandes; bien entendu, il faudrait que chaque bibliothèque dispose sur place des titres les plus demandés pour que ce système fonctionne de manière satisfaisante.

BBF. Il n'y a pas que les contenus qui sont concernés par l'évolution ; à terme toutes les formules d'édition seront sans doute touchées par l'édition électronique.

FL. Elle constituera à tout coup une solution aux problèmes de fourniture de documents mais elle comporte beaucoup d'inconnues. Je pense au problème du repérage de l'information dont on a déjà parlé - l'information d'intérêt secondaire, décelable uniquement par la voie du feuilletage -; la suppression des périodiques-papier va poser le problème de manière aigüe. La question des coûts devra être préalablement réglée pour que l'interrogation en ligne comporte la possibilité de feuilleter le texte intégral sur écran.

GC. Il y a une autre inconnue, l'attitude des éditeurs : en imposant l'achat du périodique-papier comme condition préalable à la livraison de microfiches, on ne peut dire qu'ils aient contribué au développement de l'édition sur microforme. Or il existait toute une clientèle - nous par exemple ! -qui était prête à passer outre à l'opposition des chercheurs pour leur proposer de la documentation sur microfiche. Le résultat final est que nous n'avons acheté ni microfiche, ni édition-papier...

Dernière inconnue, et de taille : quelle place les bibliothèques pourront-elles tenir dans ce processus ? D'ores et déjà nous avons cessé d'être une des cibles intéressant les grands éditeurs scientifiques : services de presse, numéros 0 et propositions d'abonnements ne nous parviennent plus et sont directement adressés aux laboratoires. Il est vrai que nous ne sommes plus un interlocuteur crédible - nous n'achetons plus de monographies et notre liste d'abonnements se réduit... Il est à craindre que l'édition électronique n'accentue le virage déjà amorcé.

BBF. Le problème des coûts est effectivement central; ne peut-on cependant imaginer qu'il pourra être un jour globalement plus économique de passer par l'électronique plutôt que d'acheter et conserver dans N endroits N collections d'un même titre ?

FL. C'est la question sous-jacente. Le coût des périodiques papier est effectivement exorbitant et la prolifération des titres ne fait qu'aggraver le problème; il faudrait que le succès de l'édition électronique assure une alternative valable, en termes d'économie et en termes de satisfaction des usagers. Toute la question est de savoir à quel moment il est possible de parler de succès; j'ai évoqué le développement du prêt-inter, mais le prêt-inter dans son ensemble ne représente, en définitive, qu'une poignée de demandes. Dans une discipline donnée, un article paru dans une revue de recherches n'intéresse et ne pourra intéresser que les chercheurs de cette discipline -et seulement pour une courte période.

En définitive, ce qui est en jeu, c'est la clientèle des chercheurs elle-même, son étroitesse numérique, la propension des chercheurs à changer leurs habitudes documentaires et, au-delà, tout ce qu'il est convenu d'appeler le fonctionnement du champ scientifique. Enfin, tant qu'on ne pourra proposer aux lecteurs une solution de remplacement réellement satisfaisante, et que nous sommes prêtes à Châtenay à expérimenter, les bibliothèques devront continuer à leur fournir les documents sous leur forme traditionnelle.