Libre accès aux ressources scientifiques et place des bibliothèques

Dans le domaine de l’édition scientifique, le mouvement des archives ouvertes a produit des changements que l’auteur de l’article analyse selon quatre points de vue. Le premier éclaire les rapports entre bibliothèques et édition et leur déstabilisation par le numérique. Une approche plus historienne identifie les apports de trois mouvements parallèles : le développement du web, la saturation du système de publication et la politique scientifique internationale. Une approche par discipline donne un aperçu de l’évolution en cours. Enfin une approche économique met l’accent sur la valeur ajoutée par les différents acteurs, sa rémunération et les limites de l’attention portée aux documents disponibles.

In the field of scientific publishing, the movement for open archives has led to changes which the author of the article analyses from four points of view. The first highlights the relationship between libraries and publishing and its destabilisation due to digitization. A more historical approach identifies the contribution of three parallel movements: the development of the web, the saturation of the publishing industry and international scientific politics. An approach per discipline gives an overview of ongoing evolution. Finally an economic approach puts the accent on added value from the various players, its remuneration and the limits of the consideration afforded to available documents.

Auf dem Gebiet der Veröffentlichung von wissenschaftlicher Literatur hat die Erschließung von offen zugänglichen Archiven Veränderungen mit sich gebracht, die der Autor des Artikels unter vier Gesichtspunkten analysiert. Zuerst wird das Verhältnis zwischen Bibliotheken und Verlegern beleuchtet und ihre Destabilisierung durch die Digitalisierung. Ein eher historischer Ansatz identifiziert den Einfluss von drei parallel laufenden Veränderungen: die Entwicklung des Web, die Übersättigung des Verlagssystems und die internationale wissenschaftliche Politik. Ein Ansatz nach Fachrichtungen gewährt einen Einblick in gegenwärtige Entwicklungen. Schließlich unterstreicht ein wirtschaftlicher Ansatz den Mehrwert den alle Beteiligten erbracht haben, die Vergütung und die Grenzen der Sorgfalt, die frei zugänglichen Dokumenten entgegengebracht wird.

En el ámbito de la edición científica, el movimiento de los archivos abiertos ha producido cambios que el autor del artículo analiza según cuatro puntos de vista. El primero esclarece las relaciones entre bibliotecas y edición y su desestabilización a causa del numérico. Un enfoque más historicista identifica los aportes de tres movimientos paralelos: el desarrollo de la red (web), la saturación del sistema de publicación y la política científica internacional. Un enfoque por disciplina da una idea de la evolución en curso. Finalmente un enfoque económico pone el acento en el valor añadido por los diferentes actores, su remuneración y los límites de la atención dada a los documentos disponibles.

Aucun bibliothécaire ou documentaliste servant un public de chercheurs ne peut ignorer le mouvement des archives ouvertes ou du libre accès, selon les terminologies variables qui ont cours. Il a été lancé il y a plus d’une douzaine d’années 1 et s’impose aujourd’hui comme un épisode déterminant du changement de paradigme en cours dans la publication scientifique. Mieux, les transformations rapides de la publication scientifique sont un terrain d’expérimentation et d’observation pour bien d’autres domaines, même si la spécificité de celui-là est indéniable.

Ainsi il pourrait préfigurer, mutatis mutandis, bien d’autres développements et l’ensemble des bibliothèques, tous secteurs confondus, serait avisé d’être attentif à ces spectaculaires transformations.

Le mouvement se poursuit et est sans doute loin d’être arrivé à terme. Sa vitesse est aujourd’hui telle que des événements marquants se produisent semaine après semaine. Il est donc illusoire de prétendre en rendre compte de façon exhaustive, en faits comme en analyses, surtout sur un support de publication lent, comme un livre ou une revue traditionnelle. Le lecteur trouvera quelques repères dans la bibliographie, et nous ne saurions trop lui conseiller de consulter les très clairs et complets sites de veille disponibles sur le web.

Néanmoins, le mouvement est suffisamment avancé et documenté pour que l’on puisse repérer les forces qui l’orientent, analyser les itinéraires suivis par ses acteurs, et suggérer quelques orientations qu’il pourrait prendre à l’avenir. C’est l’objectif que nous avons dans cet article pour éclairer les choix et positionnements des bibliothécaires. Plus largement, c’est aussi pour nous un magnifique cas d’école pour souligner les transformations du monde documentaire. Ainsi nous voudrions proposer quelques réflexions sur ces questions à partir de controverses et expérimentations en cours sur les publications scientifiques, ainsi que des enquêtes et analyses qui ont été conduites, dans l’équipe à laquelle nous appartenons ou ailleurs. L’ambition de recul est peut-être présomptueuse, tant il est difficile de s’extraire d’un tourbillon d’initiatives pour percevoir le sens du courant, le creusement du lit et les points de résistance.

Pour cette tentative, nous analyserons les changements successivement à partir de quatre approches : une approche fonctionnelle qui éclaire les rôles traditionnels respectifs des bibliothèques et de l’édition, leur articulation dans le monde scientifique et leur déstabilisation par le numérique ; une approche plus historienne (sur une très courte et contemporaine période…), qui différencie les apports de trois mouvements concomitants qui convergent sans se superposer : la fondation et le développement du web, la saturation du système de publication et la politique scientifique internationale ; une approche par discipline scientifique, qui donne une lecture progressive des étapes de l’évolution en cours : archives ouvertes, revues d’accès libre, institutionnalisation, patrimoine ; une approche économique enfin, qui met l’accent sur la valeur ajoutée par l’un ou l’autre acteur, sa possible rémunération, entre le paiement par les lecteurs, celui par les auteurs et les limites de l’attention portée aux documents disponibles.

Rupture de l’articulation traditionnelle édition-bibliothèques

Commençons donc par le rappel de quelques notions de base sur les rôles traditionnels respectifs des bibliothèques et de l’édition scientifique. Le premier constat à ne pas oublier pour démarrer le raisonnement est que le « libre accès » n’est pas une idée neuve : c’est la mission fondamentale des bibliothèques. Depuis toujours, en effet, les bibliothèques ont eu pour mission de proposer à leurs lecteurs une collection de documents librement accessibles 2, quitte à les extraire le cas échéant du monde marchand pour les soustraire à toute modalité transactionnelle.

Plus précisément, deux fonctions complémentaires se sont configurées progressivement au cours de l’histoire pour faciliter l’accès aux documents : la documentation, il y a fort longtemps, même si le mot n’apparaît qu’à la fin du XIXe siècle ; l’édition moderne, dont les contours précis se construisent au XIXe siècle quand un marché de masse se développe dans le livre et la presse. Les bibliothèques récoltent des documents (papiers) pour une collectivité particulière afin de lui offrir un service de lecture sur une base non commerciale, tandis que les éditeurs organisent la sélection et la mise en forme de documents pour les diffuser très largement dans une logique commerciale de vente de biens. Autrement dit, une bibliothèque réunit et mutualise un grand nombre de documents dans un lieu, un éditeur distribue quelques documents en en vendant des exemplaires dans un grand nombre de lieux.

La différence, la concomitance et l’articulation dans nos sociétés contemporaines entre bibliothèque et édition s’expliquent par la structure de la demande (lois bibliométriques) : à la fois très concentrée sur un petit nombre de documents (permettant une rémunération de l’édition) et, paradoxalement, dans le même temps, très éclatée sur un grand nombre de documents peu consultés (justifiant l’utilité de la bibliothèque). Dans cette configuration, les éditeurs peuvent être financés par le marché et donc, directement ou indirectement, par les lecteurs, quitte à effectuer une péréquation entre les pertes sur les titres non vendus et les gains très conséquents sur des succès peu nombreux mais très rémunérateurs sur une courte durée. Les bibliothèques doivent être administrées, payées en amont par les représentants d’une communauté, pour rendre service à celle-ci en organisant la potentialité de consultation sur un temps long d’un très grand nombre de titres. Les coûts de transaction, titre par titre, exemplaire par exemplaire et demande par demande, seraient trop élevés pour qu’un marché puisse s’y construire.

Une autre façon, plus communicationnelle et non contradictoire avec la précédente, de souligner les logiques différentes et complémentaires de l’éditeur et du bibliothécaire contemporains est de remarquer que le premier raisonne d’abord sur un contenu qu’il met en forme pour le proposer « à la cantonade », tandis que le second réunit des documents divers et dispersés en pensant à un lecteur, construction de courants d’idées d’un côté, de territoires d’application de l’autre.

Dans le monde scientifique, l’articulation entre les deux modèles a pris un tour radical, puisque les bibliothèques scientifiques sont généralement les principaux clients des éditeurs scientifiques. Pour bien en comprendre l’origine et la portée, il faut se rappeler qu’il y a une homologie entre une communauté de chercheurs, réunie par des interrogations communes ou complémentaires sur un même sujet, et son patrimoine documentaire. Ici, lecteurs et auteurs sont proches, l’économie de la communauté et celle de la publication sont superposées. Pour faire partie de la communauté, il faut en avoir lu les textes de référence et, pour y conforter sa place, il faut publier dans les revues ou collections reconnues par les membres de la communauté. La traduction de cette homologie est très concrète, ramassée dans une formule célèbre : « publier ou périr », mesurée souvent par un indicateur précis de citations, le facteur d’impact, et soutenue par la superposition de deux économies, celle de la recherche et celle de l’édition : les subsides vont prioritairement aux chercheurs et laboratoires dont les publications sont nombreuses, lues et citées.

Ainsi les relations entre leaders des disciplines, sociétés savantes, éditeurs scientifiques, bibliothèques et centres de documentation sont étroites, parfois difficiles à démêler. D’un point de vue économique, elles se traduisent par un marché peu élastique qui, dans l’édition papier, s’est rigidifié au cours des temps et du développement explosif de l’activité scientifique : l’unité de base est l’article qui rend compte des résultats d’un chantier de recherche ; mais la notoriété qu’il construit grâce à la révision par les pairs, puis aux citations, est capitalisée au niveau de la revue ; celle-ci est le plus souvent vendue sous forme d’abonnement, c’est-à-dire en série ; les ventes se réalisent de façon groupée, par l’intermédiaire d’agences et les bibliothécaires sont réticents à interrompre la continuité d’une collection ; la granularité de l’article est ensuite retrouvée grâce à des bases de données bibliographiques souvent commerciales.

Les chercheurs eux-mêmes, auteurs comme lecteurs, ne sont pas, la plupart du temps, impliqués directement dans les transactions commerciales : les auteurs ne reçoivent pas de royalties (le bénéfice de la publication, bien réel, se réalise par l’avancée de leur carrière, facilitée par la longueur et la qualité de leur bibliographie) ; les lecteurs accèdent sans transaction financière directe à la littérature.

Cette organisation est lourde et source de dérives. Elle s’est progressivement modifiée par l’automatisation, l’informatisation, puis aujourd’hui le numérique, selon les termes successifs utilisés pour rendre compte de l’intégration des ordinateurs dans le circuit de diffusion de la science. Aujourd’hui, nous en sommes à la mise en ligne intégrale du texte sur le web. Comme beaucoup l’ont souligné, il s’agit bien, pour la diffusion de la littérature scientifique, d’un changement de paradigme, un peu comme lorsque l’on est passé de l’avion à hélices à l’avion à réaction. Le changement a été préparé par les étapes précédentes, notamment la construction de bases de données bibliographiques ou la fourniture de documents par fac-similés, mais, à partir du moment où l’on peut potentiellement accéder de partout à tout document, l’articulation édition-bibliothèque est brutalement rendue obsolète.

L’organisation décrite ci-dessus, fondée sur la circulation d’objets géographiquement situés, n’a plus de sens. Les objets sont aujourd’hui des « terminaux », portes ouvertes sur un réseau illimité de ressources. Du côté des lecteurs « branchés », les vertus respectives des supports se sont inversées : le papier est devenu un terminal éphémère, jetable et biodégradable (les sorties d’imprimante), tandis que l’électronique assure la permanence et la sécurité d’accès (mais, aujourd’hui, sans doute pas la pérennité).

Il suffirait alors de mettre à disposition sur le réseau les articles scientifiques pour que la question de la publication soit résolue. Dans cette perspective, la mission des bibliothèques d’accès ouvert à la littérature scientifique n’aurait plus vraiment de pertinence, sinon dans une orientation archivistique ou monumentale, puisqu’elle serait déjà remplie par le réseau. Cette idée a fait beaucoup rêver et gloser. Elle a été et est encore à l’origine de bien des réalisations. Elle a aussi rencontré des résistances, tant il y a une distance entre une idée et sa mise en pratique.

Plus généralement, les anciens partages entre édition et bibliothèques sont remis en cause avec des conséquences variables selon les traditions des pays. Un symptôme de cette mutation est l’application controversée des différentes directives européennes sur la propriété intellectuelle. Chacun tente de préserver, ou essaye d’élargir, ses prérogatives, en anticipant souvent une configuration technique qui bouscule les anciennes frontières. Selon que l’on écoute l’un, on prétendra que le domaine public est de plus en plus rogné par le verrouillage de marchands à l’affût de rentes de situation, ou l’autre, que le vol est devenu sur Internet le sport le plus pratiqué. En réalité, les anciens cadres de raisonnement sont rendus caduques et les acteurs peinent à retrouver leurs marques.

Les trois origines du libre accès sur le web

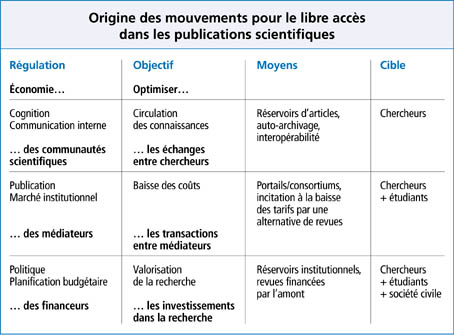

L’origine de la notion de libre accès dans la publication numérique scientifique est récente, mais plus complexe en effet que le raisonnement, un peu mécanique et désincarné, que nous venons de tenir. Pour une analyse lucide, il est préférable tout d’abord de ne pas confondre trois logiques qui, chacune, sont à l’origine d’une partie du mouvement et ont joué à leur place un rôle dans l’avancée globale : 1. le développement technique du web et son architecture, fondée sur une économie de la cognition ; 2. la saturation des bibliothèques américaines et les nouvelles relations avec les éditeurs, la mutation de l’organisation que nous venons d’évoquer ; 3. et, enfin, les croisements de la science et de la politique locale et internationale, avec, aujourd’hui, la mondialisation et les conférences au sommet qui l’accompagnent. Ces dynamiques sont à la source d’initiatives et de débats internationaux nourris qui se sont croisés et ont convergé, mais les intérêts et les idéologies qui les sous-tendent ne sont pas au départ identiques.

Optimiser la circulation des connaissances

Les communautés scientifiques sont éclatées géographiquement, mais limitées en nombre, culturellement homogènes et autorégulées. Dans ces communautés, le document, qui fixe dans un texte les résultats des expériences ou des enquêtes sous forme de « communication » ou d’« article », est échangé au travers de trois pratiques : la communication de plusieurs à plusieurs (colloques, preprints, etc.), les revues scientifiques (documents validés et diffusés largement), les bibliothèques (mémoire accessible sur place).

Pour le lecteur, chacun de ces systèmes est gourmand en temps et en déplacement avant même qu’il n’accède au contenu du document. Le développement très rapide de l’activité scientifique et la compétition qui s’y manifeste ont augmenté les frustrations. Le web a été inventé dans la communauté des physiciens des hautes énergies par Tim Berners-Lee pour résoudre ces difficultés, même si aujourd’hui il couvre un territoire beaucoup plus vaste. Et, avant même son invention, Paul Ginsparg avait construit le système ArXive comme un serveur central de dépôts, pour faciliter les échanges d’articles avant publication (preprints), courants chez les physiciens. C’est le point de départ de l’Open Archive Initiative (OAI) 3, lancée en 1999 à la convention de Santa Fe, qui se présente comme la construction d’un protocole technique. Il n’est pas douteux que la rencontre des deux systèmes a très largement réussi. Pour la France, c’est encore un physicien, Franck Laloë 4, qui est à l’origine de la fondation du Centre de communication scientifique directe (CCSD), réservoir de documents équivalent et miroir de celui d’ArXive, qui est abrité par le centre de calcul du plus gros laboratoire de physique du CNRS (IN2P3).

Coûteux en temps pour le chercheur, le système traditionnel est aussi mangeur de budget pour l’institution scientifique. Il faut en effet payer des intermédiaires (éditeurs, bibliothécaires et agents divers), dont on pourrait bien se passer puisqu’il s’agit avant tout de régler une communication interne à un groupe, question classique de l’économie des télécommunications et justement résolue par le web, comme le montre très tôt A. Odlyzko 5, mathématicien chercheur chez AT&T.

L’exemple le plus célèbre et le plus spectaculaire d’un couple communauté/publication est donc celui des physiciens des hautes énergies/systèmes d’archives ouvertes, qui a donné naissance au mouvement prônant une interopérabilité généralisée des articles scientifiques sur le web. Bien d’autres expériences, au destin variable, ont été développées depuis dans de nombreuses disciplines. Ce mouvement fait l’objet d’un débat très vivant et produit sa propre théorie en même temps qu’il invente ses solutions.

Le raisonnement qui est tenu est centré sur la communauté scientifique vue comme un phalanstère : l’objectif est l’optimisation de l’échange interne de ses connaissances compris comme un élément essentiel de l’amélioration de ses performances. Le moteur est la volonté des chercheurs de faire connaître le plus rapidement et le plus largement possible leurs résultats à leurs collègues. La solution est très pragmatique : un système mondial de quelques serveurs interconnectés piloté par quelques ingénieurs, ou une multiplicité de petits réservoirs institutionnels interopérables, les deux se développant en parallèle, accueillent les dépôts de documents réalisés par les auteurs eux-mêmes. Cela suffit à résoudre le problème de la diffusion. Ainsi, il s’agit d’un problème d’économie cognitive : comment rendre la plus efficace et à moindre coût la production de connaissance d’une communauté ? Réponse : par l’échange immédiat rendu possible par le numérique. Un des plus ardents promoteurs de ce mouvement est Stephan Harnad, dont la spécialité d’origine est la psychologie cognitive, ce qui n’est évidemment pas un hasard.

Notons que l’échange immédiat exclut les intermédiaires, ou simplement les contourne. C’est pourtant de ces derniers qu’est venu le second mouvement.

Refonder le couple édition/bibliothèque

La seconde dynamique, qui a transformé les modes d’accès aux publications scientifiques, vient donc d’un tout autre horizon. Elle résulte des stratégies concurrentes et réactives des éditeurs scientifiques internationaux, principalement européens, et des bibliothécaires, tout spécialement les responsables des grandes bibliothèques de recherche américaines, face à l’explosion documentaire dans le monde scientifique.

L’explosion documentaire n’est pas nouvelle. Il y a bien longtemps que les bibliothèques peinent à suivre la multiplication des publications 6. Néanmoins, on est arrivé au début des années 1990 à un point de rupture. Les rigidités notées plus haut ont, en effet, conjugué un double phénomène d’augmentation, en nombre et en prix, des revues scientifiques. Les causes réelles des augmentations sont multiples, mais elles ont été accentuées et entretenues par des stratégies monopolistiques de certains éditeurs au point de déclencher en retour des réactions de défense virulentes de bibliothécaires pris dans une spirale inflationniste 7. Il est significatif que cette difficulté, qui pèse évidemment sur toutes les bibliothèques scientifiques du monde, ait été repérée, analysée et dénoncée d’abord dans les bibliothèques de recherche d’Amérique du Nord, dont l’objectif était l’exhaustivité. La rupture est signalée par la nécessité ou le risque, inédit pour les plus importantes bibliothèques scientifiques de la planète, de désabonnements.

Le web a constitué, pour les éditeurs et pour les bibliothèques, une opportunité pour réviser leur position respective, chacun pensant y trouver la solution à ses problèmes. La première initiative est venue d’un éditeur scientifique, Elsevier, qui a initié une expérimentation, baptisée Tulip, en collaboration avec les bibliothèques de plusieurs universités américaines 8. Un modèle économique nouveau s’est alors construit, un des rares du web à prétendre à la rentabilité basée sur un service de contenu. Le principe est celui d’un droit d’entrée, payé par la bibliothèque, pour un accès en texte intégral de l’ensemble de ses usagers à l’ensemble des titres de l’éditeur ou de l’agrégateur. Celui-ci est décliné de façon variable selon les licences des éditeurs négociées en position plus ou moins forte par les bibliothèques réunies en consortiums. Son principe est simple : puisque les coûts marginaux de distribution sont pratiquement nuls (les coûts sont ceux de la fabrication, la mise en ligne, la conception et la maintenance du système ; une fois réglés, ils sont indépendants du nombre de titres et de lecteurs touchés), il suffit donc de faire payer un ticket d’entrée. Mais ce système interdit, de fait, la construction d’un tarif par le marché et il est significatif que les prix proposés par les éditeurs soient construits sur la base, plus ou moins majorée, des anciens abonnements papier.

Il s’agit là de la première révision sérieuse de l’articulation édition/bibliothèque mise à mal par le développement du numérique. À l’évidence, l’élargissement de l’offre pour le lecteur, dont l’institution a réglé les droits d’accès, est considérable en qualité et en quantité. De même, les investissements consentis par les principaux éditeurs ont amélioré de façon spectaculaire les modalités d’accès grâce aux moteurs et aux liens croisés entre les articles. Progressivement, différentes problématiques bibliothéconomiques classiques trouvent des réponses. Les archives électroniques des principaux éditeurs internationaux, d’origine hollandaise, sont confiées à la Bibliothèque nationale de Hollande qui en assure la préservation à long terme et l’accès en cas de défaillance de l’éditeur 9. L’accès à la littérature scientifique pour les institutions sanitaires et médicales des pays en développement est assuré gratuitement ou à un prix symbolique, grâce à un accord entre l’Organisation mondiale pour la santé et les principaux éditeurs 10.

On peut s’inquiéter néanmoins de deux dimensions de cette nouvelle articulation : d’une part, la position écrasante prise par certains groupes privés leur donne une capacité à orienter à la fois les termes du marché et ceux du contenu scientifique de leur offre ; d’autre part, l’abandon de fait de la fonction de gestion des collections par les bibliothécaires éloigne de l’usager-chercheur la maîtrise du patrimoine scientifique. Cette domination par un oligopole d’éditeurs, menée par le plus important, Elsevier, a été dénoncée sous le vocable de « big deal », soit le verrouillage du marché par une offre considérable de titres non négociable. Dans cette configuration, les petits éditeurs, ou même les moyens, ont du mal à trouver leur place. Les contrats sont monopolisés par les gros éditeurs qui orientent les budgets d’acquisitions des bibliothèques en leur faveur et en tirent de très confortables bénéfices. Les éditeurs français en particulier sont totalement marginalisés.

Les bibliothécaires, qui se sont très vite organisés en consortiums d’achats pour augmenter leur force de négociation 11, avaient l’espoir de réduire leurs dépenses grâce au numérique. Mais la nouvelle configuration n’a pas permis de régler la crise financière des bibliothèques. En chiffres absolus, les dépenses n’ont pas régressé, même si l’offre globale de services s’est élargie de façon spectaculaire. Plus précisément, ce sont les lecteurs des bibliothèques moyennes qui, n’ayant jusqu’ici à disposition qu’une collection modeste, ont le plus profité du système. De ce point de vue, les bibliothèques universitaires françaises qui entrent dans cette catégorie tirent vraisemblablement avantage du système de licence, mais en augmentant leur offre anglophone.

Face à ces difficultés, d’autres initiatives ont été prises par les bibliothécaires, notamment pour desserrer les tarifs en favorisant l’émergence de revues alternatives pilotées par des institutions moins soumises à la recherche de profit, c’est-à-dire en reconstruisant un marché par l’ajout de concurrence. La plus importante a été, en 1998, la fondation de Sparc 12 par l’Association of Research Libraries, toujours aux avant-gardes des initiatives des bibliothécaires dans le domaine. L’objectif originel était l’aide matérielle à l’ouverture de revues alternatives à celle des grands groupes. Aujourd’hui, Sparc fonctionne comme un très important groupe de pression en faveur de l’accès ouvert.

Reste que cette nouvelle donne n’a pas fini d’être jouée, en particulier parce qu’il semble que les pratiques de lecture subissent elles aussi une évolution rapide. Pour toutes ces raisons, il est plus que probable que les arguments qui régissent actuellement les transactions n’ont qu’une légitimité éphémère.

Quoi qu’il en soit, comme pour le mouvement précédent, cette dynamique est suivie à la loupe, au moins en Amérique et en Europe du Nord. Mais les acteurs diffèrent des pionniers des archives ouvertes et les motivations, même si elles ne sont pas contradictoires, ne se recouvrent pas non plus. La priorité n’est pas ici une économie de la cognition, mais une économie de la publication ou la construction d’une mémoire collective. Les lecteurs potentiels dépassent d’ailleurs les chercheurs, pour toucher l’ensemble des utilisateurs habituels des bibliothèques universitaires, notamment les étudiants.

Bien public et optimisation de l’investissement scientifique

La troisième dynamique est celle de la politique scientifique, marquée par la mondialisation. Une fois de plus, il serait naïf de croire à la nouveauté de la thématique 13. Mais bien des facteurs contribuent à lui donner une actualité chaude et à en renouveler les termes : le numérique oblige à repenser et adapter l’affirmation des principes de la propriété intellectuelle (traité de l’OMPI, directives européennes…) ; la régulation mondiale des échanges commerciaux touche maintenant les services et l’information et donc l’information scientifique, notamment autour des brevets sur le vivant (Organisation mondiale du commerce) ; la thématique de la « société de l’information » et des inégalités qu’elle pourrait engendrer se discute à l’échelle de la planète (Sommets mondiaux sur la société de l’information) 14.

Il nous semble que, s’il fallait trouver un événement marquant déclencheur d’une réflexion large sur les politiques publiques d’accès ouvert à la science, ce serait l’engagement d’Harold E. Varmus, généticien, prix Nobel en 1989 et directeur jusqu’en 1999 des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, dans la bataille pour le libre accès aux revues au tournant du millénaire, par sa participation aux fondations successives de PubMedCentral (archivages de revues), Public Library of Science (mouvement d’opinion, puis éditeur) et BioMedCentral (éditeur).

Il serait trop long de détailler ici les épisodes successifs et nombreux, les initiatives ainsi que les débats contradictoires, qui, depuis, soulignent l’engagement de plus en plus manifeste des institutions, fondations, organismes financeurs, centres de recherche ou universités, dans le mouvement pour l’accès libre. Rappelons toutefois que les responsables des plus grosses institutions de recherche française (CNRS, Inserm) ont signé le texte dit « déclaration de Berlin » en faveur du libre accès, qu’une commission du Parlement britannique a rendu public, en juillet 2004, un très important rapport qui se prononce clairement en faveur d’une politique vigoureuse en ce sens (c’est le premier geste politique officiel fort) et, qu’au moment où nous écrivons ces lignes, 25 prix Nobel viennent de soutenir la proposition des NIH d’une obligation de libre accès pour tout article rendant compte des résultats de recherche qu’ils financent, 6 mois au plus après leur publication.

La ressemblance entre les arguments présentés au tournant du troisième millénaire et ceux discutés dans les années 1960-1970 est frappante : il s’agit bien, dans les deux cas, de constater une carence dans la circulation de l’information scientifique (et, par conséquent, une mauvaise utilisation des crédits alloués à cette fin), de prôner une politique dont les réseaux de télécommunications sont l’outil principal, de rappeler la relation entre développement scientifique et politique nationale, et enfin, au travers des Nations unies, de réduire les inégalités devant la connaissance scientifique et de prôner le partage Nord-Sud. Mais il existe aussi des différences importantes, significatives de la bascule des enjeux : le catalyseur n’est plus la course à l’espace, mais la recherche biomédicale et en particulier génétique. La concurrence ne met plus face à face deux blocs dans une guerre froide 15, mais deux conceptions du statut de l’information : bien public d’un côté, occasion de valorisation marchande de l’autre. Ce thème est particulièrement débattu en biologie et médecine où les pressions du monde industriel pour une brevetabilité du vivant sont fortes, et où les inégalités d’accès aux soins et simplement à l’information médicale sont criantes. Enfin, bien sûr, l’accent n’est pas mis prioritairement sur les bases de données bibliographiques mais sur le texte intégral. Nous sommes entrés de plain-pied dans la « société de l’information ».

Les solutions proposées, sous des modalités parfois différentes, convergent néanmoins vers deux volets complémentaires : d’un côté la constitution d’archives ouvertes institutionnelles où les chercheurs ou les éditeurs doivent (et non comme dans le premier mouvement « peuvent ») déposer les articles, selon des délais variables, de l’autre la promotion d’un modèle de financement différent pour les revues (par l’amont, c’est-à-dire par les auteurs ou leur institution, plutôt que par l’aval, les lecteurs ou leur institution). Remarquons que ces propositions favorisent en outre le contrôle des résultats de l’activité scientifique par les financeurs en permettant un repérage des publications par institution et en finançant directement le processus éditorial par les budgets de la recherche.

Comme on peut le constater, ces propositions croisent largement celles notées dans les deux mouvements précédents. Ce n’est pas un hasard, les acteurs se rencontrent très souvent et discutent, les expérimentations se mènent en concertation et les analyses et arguments sont largement repris les uns des autres. Mais, pour le dernier mouvement, ce sont les financeurs qui mènent le combat. L’objectif est plus largement politique, au sens de la rigueur (une utilisation optimale des fonds investis) et de l’ouverture (un partage global des connaissances). C’est la société civile qui, ici, s’engage, au-delà des communautés spécialisées ou de leurs médiateurs. On y insiste d’ailleurs souvent sur l’accès aux connaissances scientifiques à un public plus large que les chercheurs entre eux.

En général, on présente l’ensemble de la dynamique comme un même mouvement ou une continuité et il est vrai qu’il est parfois arbitraire de placer un acteur particulier dans un mouvement plutôt que dans un autre. Plus le temps passe, plus les convergences s’affirment avec l’affinement des analyses et les premières leçons des expériences menées. Néanmoins, pour une bonne compréhension des prises de position des uns et des autres, il me paraît important de repérer qu’il s’agit, à leur origine, de processus différents. Pour souligner à la fois leur complémentarité et leurs différences, nous en avons résumé les caractéristiques principales dans le tableau.

Les habitus des disciplines : aristocrates, bourgeois ou paysans

Globalement, le mouvement est porté, d’une part, par le développement général de la science, celui du nombre de chercheurs, et donc du nombre de publications et, d’autre part, par les opportunités ouvertes par les technologies numériques.

Mais on observe de très importantes différences dans le succès auprès des chercheurs de l’accès ouvert selon des disciplines scientifiques. Chacune, en effet, a développé des relations particulières aux publications, correspondant aux pratiques particulières de la construction des savoirs dans son champ, et à son histoire propre. On peut considérer qu’il ne s’agit que d’une question de temps et qu’avec la popularisation, maintenant très forte, de la thématique de l’accès libre, chaque discipline se convertira progressivement aux avantages de ce modèle. Cette opinion a pour elle les classiques effets de seuil repérables dans le numérique. Néanmoins nous voudrions souligner les spécificités des « habitus » (pour écrire comme Pierre Bourdieu), c’est-à-dire des pratiques ordinaires des chercheurs d’une discipline donnée. Celles-ci sont très fortes, elles marquent en fait l’identité de la discipline (bien souvent contre celle des autres), au point qu’il n’est pas sûr que l’on puisse appliquer transversalement des modèles développés dans un champ particulier. On peut proposer alors une lecture différente, non contradictoire, des mouvements que nous venons d’évoquer. Pour la présenter, je suggérerai une interprétation un peu irrévérencieuse de la relation à la documentation propre à chaque discipline 16, en comparant les habitus des chercheurs à celles des sociétés traditionnelles : aristocrate, bourgeoise et paysanne.

Aristocrate

Dans un premier temps, le mouvement pour l’accès ouvert a été porté, nous l’avons vu, par les physiciens des hautes énergies, vite rejoints par les astrophysiciens. Il n’a pas fait l’objet de longues discussions et polémiques. Il a simplement explosé de lui-même quand un système qui correspondait aux pratiques d’échanges de ces chercheurs a été mis en place. L’explication est donnée par Annaïg Mahé : « La réflexion théorique se base sur des échanges informels denses et permanents au sein d’une communauté scientifique large et internationale et sur le suivi quotidien de la littérature publiée. La recherche d’information est principalement individuelle et jamais déléguée, et l’information doit circuler de la manière la plus libre et la plus efficace possible, ce qui a amené cette communauté à développer une tradition de circulation des articles avant même leur publication (preprints). Très autonome, la communauté se base sur des outils construits en son sein, généralement par des individus qui mettent ces outils à la disposition de tous. » 17

À partir du moment où la publication est libérée des contraintes de la gestion géographique des objets, ces communautés n’ont plus besoin d’intermédiaires pour organiser leur communication, tout du moins celle où la régulation est assurée par la communauté elle-même, son « surmoi » en quelque sorte symbolisé par la révision par les pairs, qu’elle soit effective ou simplement potentielle. Ajoutons que le rapport à l’argent est ici secondaire, ces chercheurs travaillent en recherche fondamentale. L’ampleur des sommes investies dans les grands équipements leur donne une relation distanciée à l’économique. C’est une sorte d’aristocratie, la transmission héréditaire en moins.

Bourgeoise

Dans un second temps, forts du succès rencontré sur ces premières communautés, quelques scientifiques ont voulu étendre le modèle à l’ensemble des disciplines. Ils ont rencontré, et rencontrent encore, bien des résistances, le plus difficile n’étant pas de construire des réservoirs d’articles, mais de convaincre les chercheurs d’y déposer leur production.

Aujourd’hui, nous l’avons vu, les biologistes et la recherche médicale sont en première ligne, dénonçant la position excessivement dominante des éditeurs commerciaux. La relation à la documentation y est bien différente. Une partie importante de la recherche repose sur les données produites par les expérimentations, et le suivi de la littérature est aussi primordial. Chez eux, la relation au monde industriel est forte tout comme les questions de santé publique ou d’éthique, les enjeux commerciaux montent rapidement en concomitance, parfois en contradiction, avec les problématiques de l’État-providence et de l’intérêt général.

Dès lors, le rôle de médiateur est important, indispensable, pour faciliter la circulation de l’information dans un champ plus vaste, plus appliqué et moins homogène que les disciplines précédentes. Le médiateur a deux qualités qui font défaut au chercheur : c’est un professionnel du document qui, dans ces disciplines, doit être structuré, classé, organisé, pour pouvoir être retrouvé par des lecteurs d’horizons très divers et c’est un tiers, extérieur aux enjeux immédiats de la communauté, qui permet un certain recul même s’il est lui aussi soumis à de fortes pressions et défend ses propres intérêts.

Cela est flagrant aussi bien du côté de l’édition où, pour ne parler que des plus prestigieux, des titres comme Nature ou The Lancet 18 jouent à la fois un rôle de magazine et de revue scientifique, que de celui de la documentation avec, par exemple, la place centrale prise par la National Library of Medicine au travers de la base de données bibliographique Medline (aujourd’hui en accès libre au travers de PubMed). Je propose de nommer bourgeois ce type de relation documentaire. En effet, sans le développer ici, je dirai qu’il y a de nombreuses corrélations avec l’organisation des sociétés bourgeoises et la façon dont elles construisent leur système de médias.

Logiquement, les chercheurs issus de ces disciplines ont fait émerger un autre type d’alternative où la revue est placée au centre. D’un côté, on insiste sur des archives institutionnelles et, de l’autre, on préserve le rôle de l’éditeur par un modèle d’affaire qui renverse le sens des transactions. C’est l’auteur qui doit payer (ou son institution). Remarquons que ce modèle était déjà couramment pratiqué en médecine.

Il n’est pas sûr qu’il puisse se transposer dans des disciplines aux pratiques fort différentes. Quoi qu’il en soit, le nombre de revues directement accessibles s’accroît régulièrement dans l’ensemble des champs scientifiques 19. Mais on est encore loin en quantité et en qualité du portefeuille des grands éditeurs internationaux.

Paysanne

Les sciences humaines et sociales ont souvent d’autres relations aux publications. Pour les chercheurs de ce domaine, construction de la science et construction documentaire sont souvent parallèles ou même confondues. Ainsi les documentations sont individuelles, ou réservées à des petits groupes de confiance, et les pratiques de partage et de coopération moins répandues. Chacun cultive son jardin et souvent le défend contre les intrusions.

Les revues sont nombreuses, éclatées par écoles et bassins linguistiques. Leur économie est fragile, leur diffusion réduite et leur clientèle comprend proportionnellement un nombre beaucoup plus important d’abonnés individuels et de ventes au numéro. Par ailleurs, l’importance de la construction du discours dans celle de la science elle-même donne à la rhétorique et la maîtrise de la langue un rôle bien différent de celui des disciplines précédentes et l’éditeur, quand il joue vraiment son rôle de conseil et correction, est ici d’un grand secours.

Néanmoins, pour des raisons diamétralement opposées aux disciplines précédentes, les politiques éditoriales commerciales n’y sont pas plus satisfaisantes, que ce soit en ligne ou sur papier, sous forme de revues ou de monographies. Elles poussent souvent à la multiplication de titres subventionnés, accompagnée d’une baisse de la diffusion et le numérique cannibalise le papier sans que l’on puisse raisonnablement imaginer un financement par les auteurs, compte tenu des budgets réduits des laboratoires.

Enfin, elles sont aujourd’hui menacées par la baisse des crédits d’acquisition des bibliothèques, entraînée par les coûts toujours croissants de la documentation dans les autres disciplines. Les jeux d’acteurs conduisent alors à une situation absurde, dont les effets pervers sont souvent mal perçus, car les auteurs sont satisfaits des facilités de publication sans percevoir l’indigence de la diffusion et donc de la lecture. La baisse de qualité des articles, accrue par une difficulté à publier en langue anglaise, devenue qu’on le veuille ou non l’espéranto de la science, est le risque sans doute déjà présent de la dynamique.

Il reste donc à inventer, dans ce domaine, un modèle alternatif adapté, où vraisemblablement les notions de corpus et de patrimoine seront prises en compte. Il est intéressant de noter que c’est dans ce domaine que le CNRS paraît vouloir investir pour construire un centre d’édition original.

Bien entendu, ma présentation reste au niveau de la caricature, il faudrait l’approfondir et la compléter par des situations différentes ou particulières comme, parmi bien d’autres, celles des mathématiques, de la chimie, de l’économie ou du droit. Il faudrait aussi prendre en compte plus finement les cultures techniques des différentes communautés qui ne sont pas équivalentes face à l’outil informatique. La leçon à retenir est que le passage au numérique redistribue aussi les cartes de la forme des publications en fonction des pratiques des communautés qu’une vision superficielle de la situation dans le monde du papier aurait pu laisser croire homogènes. Mieux, le mouvement dans les publications scientifiques préfigure et accompagne une mutation, plus ou moins avancée selon les disciplines, de la science elle-même et de ses méthodes en Cyberscience 20.

Payer pour voir, payer pour être vu et économie de l’attention

Je proposerai une dernière lecture du mouvement, plus économique afin d’en bien percevoir l’ensemble des facettes. Cette entrée est sans doute la plus discutée. Elle a fait, et continue de faire, l’objet de très nombreuses études. Je n’entrerai donc pas dans une analyse qui ne pourrait être que plus partielle et moins documentée que celles déjà disponibles en ligne et me contenterai de quelques remarques.

Ne revenons pas sur l’auto-archivage, qui suppose que les conditions d’une économie du don soient réunies. Nous avons vu qu’elles l’étaient dans certaines communautés scientifiques, mais sans doute pas dans toutes. Faisons remarquer toutefois que l’argument d’économie présenté mériterait une analyse plus fine. Ces communautés, habituées aux très grands équipements, n’ont qu’une perception lointaine et marginale des coûts de publication. Ainsi les centres d’archives mis en place par les physiciens ont bénéficié largement des capacités de calcul et de mémoire pléthoriques de leurs infrastructures.

Le modèle proposé par les éditeurs commerciaux internationaux conduit donc à des dérives du fait de la rigidité des marchés. Néanmoins, même si de substantielles économies sont réalisables, la publication de revues en ligne a un coût pour lequel il faut bien trouver un financement. Bien des variations tarifaires sont expérimentées, mais l’alternative la plus radicale au modèle de la licence proposé par les éditeurs commerciaux est de faire payer, non plus les lecteurs ou leur représentant, mais les auteurs ou leur représentant. Autrement dit, on ne paye plus pour voir, mais pour être vu. Ce modèle a pour lui la logique de la transformation de la structure des coûts de publication. À partir du moment où, quel que soit son nombre de lecteurs, le coût de diffusion d’un document est le même, l’essentiel est d’assurer son coût de fabrication. Mais, inversement, il n’est pas sans risque : articuler financement et diffusion, c’est se passer d’un niveau de régulation, celui du lectorat. Il serait naïf, quelle que soit la sincérité des acteurs, de croire qu’il n’y aura pas, à terme, de pression sur les éditeurs pour des publications, pressions d’autant plus fortes qu’elles pourront comprendre un volet financier. Cela peut conduire, si des garde-fous efficaces ne sont pas institués, à des iniquités dans la sélection des publications.

Il est trop tôt pour mesurer les conséquences réelles de ce changement de structure sur l’efficacité du modèle de publication. Les premières expériences paraissent donner des résultats intéressants, mais elles sont trop récentes et trop peu étendues pour être encore réellement significatives, même si les controverses vont bon train. Néanmoins, il n’est pas indifférent pour notre propos de constater que le renversement de structure tarifaire a des conséquences importantes sur l’organisation des intermédiaires. La transaction entre lecteurs et diffuseurs ayant disparu, un pan entier de l’activité des bibliothèques s’évanouit.

Mais, d’un point de vue économique, l’essentiel nous semble ailleurs, dans ce qu’on appelle une économie de l’attention. À partir du moment où nous quittons une situation de rareté de documents du fait d’une disponibilité restreinte, pour nous trouver dans une situation d’abondance voire de surabondance, la valeur résidera moins dans les documents eux-mêmes que dans les limites de l’attention que l’on pourra leur porter. Autrement dit, l’important, économiquement parlant, ne sera plus de publier, mais d’être vu. Cette évolution n’est pas passée inaperçue dans le monde commercial et certains observateurs financiers considèrent que les profits réalisés dans l’édition de revues scientifiques vont s’éroder, tandis que la valeur se construira dans les outils de recherche 21.

Ce changement est lourd de conséquences. Il est déjà largement en route. Il serait naïf de croire qu’il conduit naturellement à une amélioration de la qualité ou de l’efficacité. Sans pousser une comparaison qui relève d’un domaine trop éloigné pour être directement transposable, rappelons néanmoins que, dans les médias de masse, cette logique est celle de la publicité, et tout particulièrement celle du modèle économique de la radio et de la télévision commerciale.

Dans cette perspective, il est indispensable pour la publication scientifique de construire des dispositifs qui permettent à la fois d’assurer la qualité et la lecture, ou plutôt de s’assurer que les documents de qualité soient lus. On peut être surpris, alors, de l’intérêt relatif du monde documentaire pour les moteurs de recherche, qui, justement, sont les principaux outils aujourd’hui de cette économie de l’attention sur le web, y compris dans le domaine scientifique. Cette logique risque encore de s’accentuer avec les évolutions du web vers un « web sémantique » piloté par des « ontologies » (c’est-à-dire des sortes de thésaurus intelligents, où les termes sont reliés par des fonctions). De même, il devient essentiel, dans cette perspective, que le patrimoine documentaire de valeur soit accessible sur le réseau, faute de quoi il risque simplement de disparaître de l’attention du lecteur.

Aussi, il reste encore de beaux jours pour les activités de médiation, à condition d’accepter une modification radicale des métiers et des techniques et de construire les bonnes analyses pour les positionner correctement.

L’indispensable repositionnement des bibliothèques

La mission du libre accès, dont nous avons rappelé qu’elle fondait le modèle bibliothéconomique dans son articulation avec l’édition, est aujourd’hui remplie de plus en plus efficacement dans le monde scientifique par d’autres systèmes que la bibliothèque traditionnelle, même si parfois cette dernière en reste un acteur. Il faut donc modifier son positionnement.

Les orientations générales sont connues, même si les chemins particuliers sont souvent sinueux et les aboutissements encore incertains. Elles découlent des constats que nous venons de faire et présentent deux volets complémentaires qui consistent à :

1. participer à la construction du nouveau modèle de publication ;

2. être leader sur la promotion de la culture de l’information 22.

Sans doute bien des initiatives sont prises en ce sens, mon sentiment est qu’elles sont loin en France d’être à la hauteur et d’avoir la coordination suffisante pour répondre au défi lancé. Il est probable que les origines érudites et littéraires de la majorité des bibliothécaires français ne favorisent pas leur relation à la technique, ni par conséquent leur conscience de la rapidité des évolutions.

Néanmoins, il y a quelques décennies, la France avait déjà repéré ces problèmes et questions et mis en place une politique vigoureuse, suite à des initiatives prises dans le monde de la recherche. Elle était alors à la pointe d’un mouvement que nous voyons exploser aujourd’hui, et qui, demain, verra émerger des « cyberbibliothécaires ». Mais, entre temps, les bibliothèques universitaires et leurs tutelles, locales et nationales, ont majoritairement privilégié d’autres orientations. L’avancée et l’implication des bibliothèques de nos voisins d’Europe du Nord sont maintenant sans commune mesure avec celles de l’Hexagone 23.

Il est possible qu’une fois encore l’histoire nous fasse un clin d’œil : le CNRS, au moment où nous écrivons ces lignes, annonce une vigoureuse reprise en main de sa politique documentaire à partir d’un audit réalisé sur l’Inist (Institut de l’information scientifique et technique), tandis que l’Union européenne a lancé une étude sur le marché des revues scientifiques. Il n’est pas difficile de prévoir que l’un et l’autre ne seront pas sans conséquence sur les bibliothèques universitaires qui devront réagir en réajustant leur positionnement. Une absence d’initiative pourrait en effet déboucher sur une interrogation sur leur utilité et se traduire rapidement dans les choix budgétaires des universités.

Sans doute les mouvements que nous venons de décrire sont circonscrits au monde académique. Néanmoins, les changements sont aussi sensibles dans bien d’autres domaines : la formation, universitaire mais aussi scolaire ou encore continue, les loisirs, avec, au premier chef, la musique, l’information, etc. La montée progressive, et sans doute inexorable, à laquelle nous assistons dans la publication scientifique, doit alerter l’ensemble des bibliothécaires. Elle s’inscrit dans une mutation de grande ampleur baptisée à tort ou à raison « société de l’information », qui touche tous leurs domaines d’intervention. Chacun doit être étudié dans ses caractéristiques particulières, les évolutions sont différentes mais aucun n’échappe à une profonde mutation numérique déjà très largement entamée 24. En conséquence, aucune bibliothèque n’échappera à terme à un repositionnement radical.

Septembre 2004 *