Culture et économie : chiffres et cryptes

Les biens et les activités culturels génèrent des chiffres, entrants et sortants. Si ces données permettent d’avoir une plus ample connaissance du secteur culturel et de ses enjeux, il convient de considérer la culture comme un domaine économique singulier, dont la mise en concurrence avec d’autres secteurs modélisés sur des principes de rentabilité chiffrée mérite précaution.

Cultural commodities and activities generate figures in terms of both income and expenditure. While this data sheds light on the cultural sector and the issues at stake within it, culture should still be seen as a specific field of the economy; careful consideration should be taken in placing it in competition with other sectors modelled on principles of costed profits.

Depuis plusieurs années, les rapports, études, statistiques s’amoncellent sur la culture, son poids économique, l’impact des événements ou des équipements culturels, la valeur ajoutée produite et les emplois créés. Peu de doute que la culture, comme bien d’autres domaines, est entrée dans le mouvement de « rationalisation » qui veut qu’on puisse – elle aussi –, l’appréhender par les nombres 1. Et dans ce mouvement d’« économisation » de la culture qu’on présente comme inédit, nécessaire à l’évaluation des politiques publiques et objet de communication, on manifeste souvent une ignorance de la pensée économique de la culture et des médias, a fortiori du numérique.

Pourtant, les grands auteurs classiques de l’économie évoquent souvent la question de l’économie de la culture et de la connaissance. Parmi eux, mentionnons pêle-mêle Pierre de Boisguilbert, Jean Bodin, Adam Smith, David Ricardo, Frédéric Bastiat, Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, et bien plus tard, Alfred Marshall et John Maynard Keynes. Ils ont souvent tiré un exemple, une illustration, présenté un cas limite, dans les domaines du savoir, de la rémunération ou du statut de l’auteur, du spectacle, etc.

Une histoire de l’économie des arts, de la culture, et une anthologie de ces textes manquent certainement. Elles diraient par exemple qu’il y a déjà longtemps, la question de la valeur du travail d’un artiste ou d’un savant, de sa carrière, d’une œuvre de création et de ses prix, qu’ils soient ceux d’un spectacle ou d’une œuvre plastique comme d’une découverte scientifique, ou plus simplement de la transmission du savoir, a bien été perçue et parfois théorisée. Ce sont des enjeux devenus très contemporains dans une « société de l’information », une « économie de la connaissance », une « économie de la créativité », etc. L’économie ne s’y attardait guère ; cette économie s’est longtemps développée à l’écart des échanges marchands : elle était analysée comme une économie souveraine, ne flirtant avec la sphère privée que sous l’angle du mécénat et du marché de l’art. Le financement public, pensé comme incontournable, n’était guère questionné. Cette absence de connaissance historique et économique laisse aussi accroire que l’économie, comme réflexion, voire comme science humaine, serait en quelque sorte détachée de la culture qui l’a fait naître et développée. Pareille ignorance de l’épistémologie, de l’histoire des sciences et des cultures, n’existe pas pour les sciences physiques, médicales, etc. Elle existe pour l’économie et ses rapports avec un objet complexe : la culture et son/ses économie(s). La tentation est grande de réinjecter de l’économie dans la sphère culturelle lorsque celle-ci sert un propos ou une intention, tout en défendant l’hypothèse d’une exception économique pour les biens culturels, convoquant ainsi l’économie dans un discours à géométrie variable.

Défricher le chiffrement de la culture • 1

La libéralisation du cryptage de la culture

Depuis le début du XXe siècle, le statut de la culture d’un point de vue économique n’a cessé de s’amplifier. On peut s’en réjouir, car à rebours de ce qui précède, la culture n’a constitué un champ particulier de l’économie que récemment, un champ secondaire, pour ne pas dire marginal. Aux États-Unis, peu d’économistes de renom ont vu leurs travaux aborder les questions d’économie de la culture ou du savoir, hormis, par exemple, William Baumol, Kenneth Arrow, Gary Becker ou Herbert Simon, mais la culture n’y était toutefois pas centrale.

En Europe, l’attention de l’économie pour la culture se situe, historiquement, à la conjonction des réflexions produites par des think-tanks conservateurs britanniques de la fin du siècle passé, et de la volonté prospective de Tony Blair de relancer l’économie de la Grande-Bretagne. L’analyse constatait alors que le centre de gravité de cette économie – la City – ne reposait que sur un seul secteur, fort concurrencé par d’autres places financières : Wall Street juste avant l’éclatement de la bulle numérique, Francfort en raison de la constitution de l’euro et de la localisation de la BCE, et Shanghai qui commençait à percer. Or, ce centre de gravité représentait 7 % du PIB britannique. L’enjeu, parfaitement prudent, consistait donc à trouver et à favoriser des secteurs capables de prendre le relais d’un poumon économique ancien dont rien n’assurait la pérennité. De cette conjonction, il y eut des résultats et de grands effets. D’une part, la reconstitution du ministère de la culture britannique qui, quittant l’orbe étroit des Beaux-Arts, s’est formé sur une accumulation de secteurs culturels… et sportifs : le DCMS (Department of Culture, Media and Sports). D’autre part, l’assomption progressive sinon d’un concept prétendument neuf, du moins d’une expression susceptible de former une doctrine nouvelle de l’action publique 2 : creative industries, dont le terme semblait avoir trouvé une intéressante caution scientifique 3. L’expression ne pouvait qu’emporter l’adhésion – quelle industrie n’est pas créative ? –, et sa signification était assez ambiguë pour ne rien définir qui ne l’était auparavant 4.

Cette appréhension de la culture par l’économie à l’orée du siècle procède d’une volonté politique. Alors même que les économistes de la culture bâtissent des travaux solides sur l’emploi, la consommation, l’évaluation des prix des œuvres d’art, etc., l’attention se focalise sur une thématique particulière qui hérite d’une préoccupation largement politique. Il est frappant de noter que dans le même temps, l’OCDE et d’autres institutions, sur la base de fondements économiques venus de diverses écoles, justifiaient qu’on s’intéresse davantage aux actifs immatériels (R&D, propriété intellectuelle, etc. ; croissance endogène s’agissant du savoir, etc.), parmi lesquels la culture occupait une place de choix 5. Pour « démontrer » l’importance de la culture, on s’est donc employé à en évaluer le poids avant d’envisager d’en apprécier la dynamique : apport à la croissance, capacité à créer des emplois, etc. Ce fut donc fait. À partir de 2001, la carte de la culture a été redessinée par le DCMS 6 : introduction provisoire du secteur du sport, mais permanente des secteurs de la publicité et services marketing, des industries des technologies de l’information du logiciel et des services associés, adjonction qui double le poids du secteur culturel ! Ainsi, le secteur culturel, par prouesse statistique, ne cesse de voir son poids progresser 7.

Ce faisant, et l’on peut parfaitement comprendre l’enjeu du gouvernement britannique d’alors, une course-poursuite a commencé pour chiffrer la culture, à moins qu’il ne s’agisse en réalité de son « chiffrement », empêchant dès lors d’y voir clair. Il est à la mode de chiffrer la culture, faculté qui est l’une des conditions de la souveraineté 8. Ce chiffrement a été tenu pour un objectif majeur et la justification ultime de la dépense publique culturelle, pour ceux qui l’exécutent (ministres et élus) comme pour ceux qui en bénéficient. Nombre d’institutions se sont attelées à cette tâche. Depuis 2008, l’ONU – en dépit de l’absence de données, et a fortiori fiables – s’est donnée comme mission de mesurer des échanges culturels internationaux 9. L’Unesco a modifié le champ culturel à analyser mais n’a pas davantage de données dans un grand nombre de domaines comme celui du « patrimoine immatériel ». Il faut ajouter l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), qui crée son propre cadre alors que la mesure de la valorisation de la propriété intellectuelle est une gageure, ou encore l’OCDE, qui a fini par y renoncer, l’Asean, le Mercosur, etc. Chaque pays peut aussi faire ses propres calculs en cherchant à valoriser ses atouts culturels : l’Espagne y mettra l’imprimerie car ses bas coûts permettent d’y délocaliser les entreprises européennes, le Portugal l’artisanat, les pays d’Europe orientale les manifestations publiques, les pays scandinaves les parcs naturels, etc.

Depuis 2001, l’avidité pour ce chiffrement est devenue universelle et peu contrôlable, alors qu’il nécessite un travail fin de comparaison dans le temps et dans l’espace. C’est pourquoi l’Unesco et l’Union européenne avaient choisi de produire des cadres harmonisés et comparables du champ culturel, afin de le documenter par des analyses et enquêtes statistiques normées internationalement 10. L’Unesco a bâti ce cadre, fondé pour l’essentiel par le travail réalisé en France en 2000, ce pays étant le seul au monde à disposer d’un service statistique, dépendant de la Statistique nationale (DEPS). Eurostat, pour la Commission européenne, a produit un cadre pour l’ensemble des pays européens, compatible avec celui de l’Unesco. Il est vrai que la Direction générale (DG) Éducation et Culture de la Commission peinait à faire reconnaître son importance à côté de la DG Concurrence qui réglait de fait et de droit les questions des industries culturelles et des médias, de la DG Marché intérieur qui avait dans son portefeuille les droits d’auteurs, comme de la DG TIC qui avait en charge la mutation numérique. La Commission européenne ouvrit donc à son tour le dossier de l’emprise économique des activités culturelles. Résultant d’un consensus de l’ensemble des États-membres sur le champ culturel, sur la manière de renseigner les données économiques, d’emploi, de financement, de pratiques, elle avait fixé un cadre harmonisé d’analyse, capable de sortir des approximations précédentes 11, et de nature à réaliser dans le temps des analyses homogènes et comparables 12.

Trop contraignant sans doute, trop transparent aussi, trop neutre, ce cadre a été en partie rejeté du fait d’initiatives pour le moins surprenantes : l’Espagne a tenu à la reconnaissance de la transformation des pâtes à papier comme activité culturelle, la Finlande et la Suède ont exigé la prise en compte de leurs parcs naturels, tandis qu’en France et dans tous les pays européens Disneyland en serait exclu. Les particularismes culturels nationaux finissent par prévaloir et conduisent à s’affranchir des limites et à affaiblir la fiabilité des données. La France, qui donnait le la, n’y a pas échappé, tant il fallait défendre un budget en un temps de rigueur : l’argument que le secteur de la culture et des médias serait créateur de croissance conduisait, en un double raccourci théorique et empirique, à l’idée risquée que la dépense publique était à l’origine de ce surcroît de valeur ajoutée…

Le gouvernement par les nombres manifeste ici une situation limite intéressante. Désiré, construit, il est aussi détourné et objet de méfiance : les chiffres peuvent s’avérer décevants, et les mondes de la culture les réclament tout en répugnant à s’y soumettre.

Décrypter le chiffrement de la culture • 2

Interroger la méthode

Les études d’impact, au plan microéconomique, se sont, elles aussi, largement développées. Elles concernent les capitales européennes de la culture, les monuments et musées, les équipements, les festivals, etc. Les questions de méthode qui y président sont bien rarement regardées avec rigueur. Ici aussi, seul le chiffre final compte.

Si l’on prend l’exemple des capitales européennes de la culture, il n’y a pas seulement une procédure lourde et complexe pour justifier de la dépense publique, mais des gages de rentabilité. Selon une méthodologie proposée par Robert Palmer 13, toute capitale élue est tenue de produire un rapport détaillé sur tous les aspects possibles, économiques surtout, de l’opération. Or, d’expérience, les règles minimales d’une évaluation crédible ne sont aucunement réunies : absence d’un état des lieux ex ante permettant une quelconque comparaison avec un état ex post. Absence de données qui viendraient d’ailleurs de toutes parts, lesquelles ne sont pas territorialisées et forment un patchwork d’intérêts particuliers. Et puis bien entendu, isolement de l’événement comme s’il ne dépendait pas des infrastructures de transport, de la rénovation urbaine, de la composition sociale de la ville, etc. Donc, et c’est la difficulté, chaque capitale est supposée semblable à toute autre, et chacune se verra appliquer un multiplicateur keynésien de dépenses identique, dépourvu de sens. Toute étude de cette nature devient inopérante, et ne s’accumulent que des singularités, des cas d’espèce, tenus de se mesurer, de comparer alors qu’ils sont incommensurables.

Si l’on examine ce type d’étude d’impact pour des équipements et événements, on retient en général un critère : les retombées économiques. S’agissant de celles-ci, trois niveaux d’impact sont identifiés :

- – effets directs des dépenses des visiteurs non locaux en billetterie, restauration, hébergement et commerce de détail ;

- – effets indirects correspondant à la circulation des sommes initiales par le biais des dépenses des entreprises et des établissements publics locaux ;

- – effets induits ultérieurs causés par les salariés d’entreprises locales bénéficiaires dépensant une partie de leurs rémunérations dans d’autres entreprises locales : les dépenses initiales se diffusent par tours successifs dans l’économie locale, avec une part de fuites à chaque tour liée au fait que certaines dépenses s’adressent à des entreprises non locales. Un coefficient multiplicateur est appliqué.

Trois questions se posent : celle du recueil des données, celle de leur imputation, et celle de l’évaluation du multiplicateur. Les données : que faut-il relever et comment ? Quel doit être le périmètre de la collecte ? L’imputation : tout achat effectué par un spectateur de tel festival doit-il être considéré comme une retombée de ce festival ? Le touriste n’est pas plus riche parce qu’il va en Avignon plutôt qu’à la plage ; la dépense est la même, elle trouve simplement à s’exercer ici plutôt qu’ailleurs. Ajoutons que les événements culturels peuvent donner lieu à des hausses de prix et à des effets d’encombrement mal pris en compte dans ces études. Le multiplicateur, enfin : il repose sur le postulat que les dépenses des non-locaux stimulent l’activité économique locale, créent des emplois et des rentrées fiscales, sous réserve de l’existence de « fuites », c’est-à-dire de dépenses s’adressant à des produits non locaux, éventuellement importés. Parce que nombre d’études reprennent et appliquent les coefficients multiplicateurs issus d’une évaluation d’impact économique de zones supposées analogues, elles prennent le risque de sous estimer (ou de surestimer) la nature et l’ampleur des fuites 14. Leurs résultats sont d’autant plus fragiles. D’ailleurs, dans un rapport intéressant pour le ministère de la Culture 15, Thibault Brodaty propose une évaluation de l’impact économique ex post de l’annulation des festivals d’Avignon et d’Aix-en-Provence en juillet 2003 en raison de la grève des intermittents du spectacle. Il montre que la baisse des nuitées de Français a été largement compensée par la hausse des nuitées des étrangers en Avignon, et que l’on ne détecte de même aucun effet significatif de l’annulation du festival d’Aix-en-Provence sur les nuitées d’hôtels.

Toutes ces incertitudes ne limitent pas l’appétit pour ce type d’analyse, bien au contraire. Elles s’étendent depuis quelques années aux équipements culturels les plus répandus et structurants que sont les bibliothèques et médiathèques. Il s’agit de mesurer l’impact de l’investissement public ou du budget annuel. Venues de Corée du Sud, des pays scandinaves, expérimentées à Toronto et Montréal, à la British Library, ces études combinent ou tentent de combiner des données d’un contrôle de gestion détaillé qui mesure les surfaces, les étages, les coûts d’électricité, etc., et une méthode dite d’évaluation contingente issue de l’économie de l’environnement. Principalement, il s’agit d’analyser les « coûts de transports », indicateur d’utilité pour l’usager de tel ou tel équipement. Pareilles études ont deux avantages certains : le plus souvent, elles parviennent à un chiffre rond, objet de communication ; le second, de n’être pas lues tant elles accumulent une masse de données faisant toutes les corrélations possibles et inimaginables entre des dizaines de facteurs sans liens entre eux.

Au contraire de l’objectif recherché en apparence de compréhension et d’objectivité, c’est un voile d’ignorance qui s’étend sur la dépense publique culturelle. Quant au contribuable, il ignore le plus souvent que si environ un pourcent du budget de l’État est consacré à la culture par le ministère de la Culture, un autre l’est par les autres ministères, et surtout, qu’un même montant est dépensé par les collectivités territoriales, par exemple qu’environ un euro sur six des dépenses communales en France va à la culture, à quoi s’ajoutent en moindre importance les dépenses des départements et des régions. Il est bien légitime alors que la dépense soit contrôlée 16, mais l’est-elle à travers la production de telles « études » ?

Décrypter le chiffrement de la culture • 3

Questionner le réel

Au plan macroéconomique, les chiffres accumulés de tous les horizons interrogent. En France, parallèlement à un rapport gouvernemental, la Sacem et d’autres cherchent à produire le premier bilan annuel de l’apport économique de la culture, ou des industries culturelles, ou du cinéma, des jeux vidéo, du livre, du disque, etc. 17 Et selon chacun, et à quelques semaines d’intervalle, le poids de la culture, sa valeur ajoutée, etc., varieront presque du simple au double ! Mais selon toute probabilité, chacun des indicateurs progressera ensuite d’année en année, compris au prix d’étonnants rapports 18… C’est que tel ou tel aura ajouté tel ou tel secteur, ou se sera abrité derrière la collecte de données qui demandent à être discutées ; c’est ainsi par exemple que le jeu vidéo se trouve perdu et éparpillé dans des nomenclatures obsolètes. Ce qui semble compter est la comparaison : le secteur culturel (on devrait dire, le secteur culturel construit à dessein) pèse-t-il plus que celui de l’industrie aéronautique, de l’automobile, de l’industrie pharmaceutique ? Question qui n’a de sens que dans la longue durée, car selon chaque époque, c’est à un autre secteur qu’il aurait fallu comparer le secteur culturel : au chemin de fer, à l’énergie charbonnière, etc., tout secteur ayant par nature sa propre tendance. Or, c’est précisément la tendance qui est négligée s’agissant de la culture. Et l’on préfère le chiffre brut et plein à l’analyse des tendances.

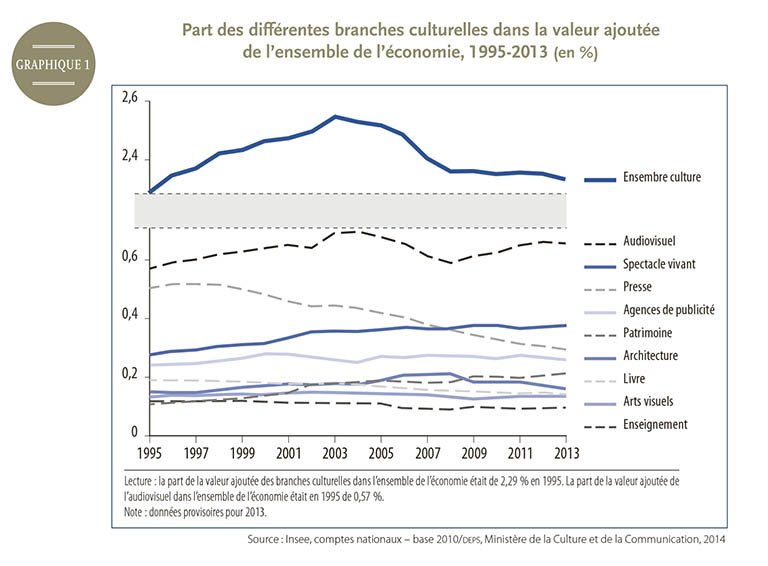

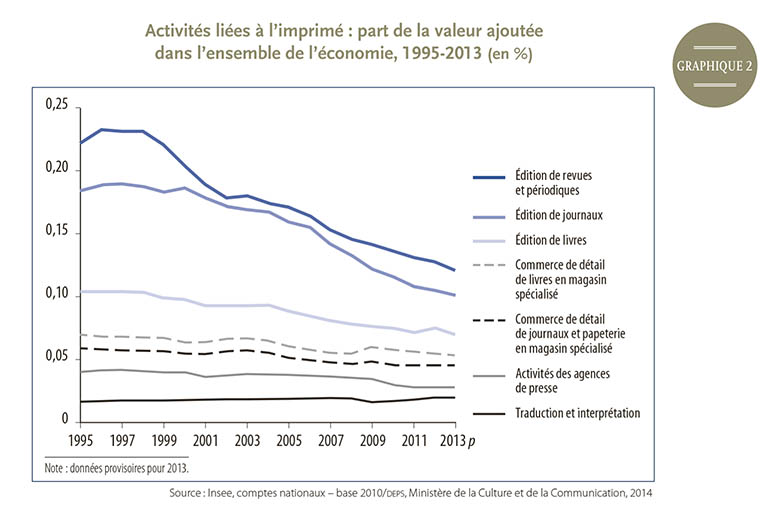

Or, les tendances sur lesquelles on ne communique guère – car les tendances ne font jamais événement –, et pourtant soulignées par certaines études, ne laissent pas d’inquiéter sur l’état économique de la culture. Examinons-en quelques-unes (graphiques 1 et 2).

Ces deux graphiques montrent que la part de valeur ajoutée du secteur culturel est en chute depuis 2002 : l’ensemble s’effrite durablement, en particulier les secteurs de l’édition (presse, musique enregistrée, et depuis peu et dans une moindre mesure le livre), tandis que l’audiovisuel est loin de connaître son essor antérieur. C’est chose peu commentée et valorisée, on le conçoit, qui pourtant mériterait une attention forte et des mesures adaptées, car le mouvement est plus que décennal.

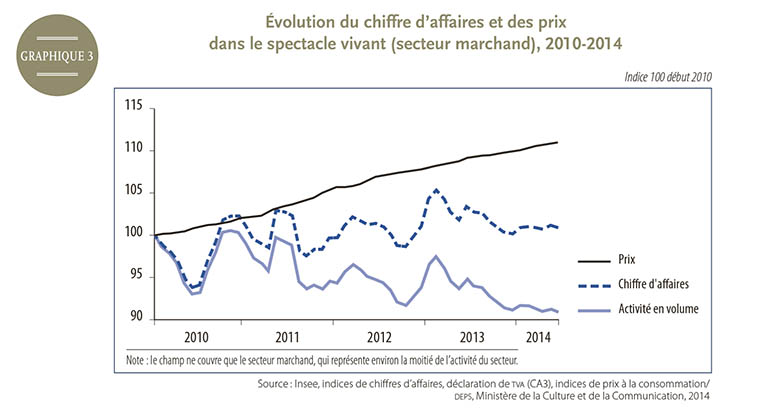

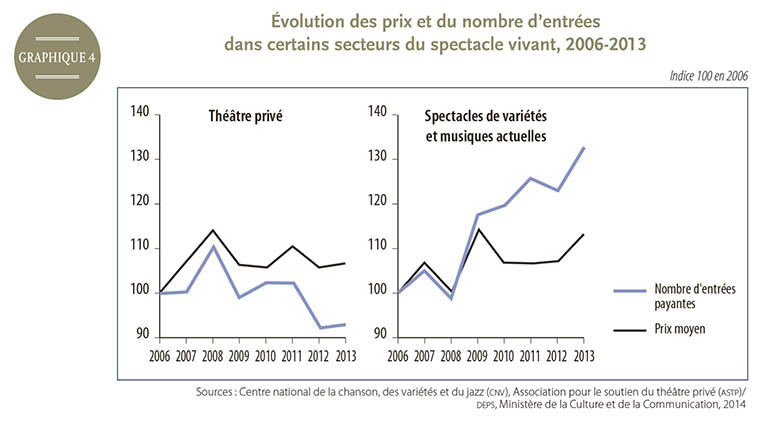

Pas davantage n’est soulignée la bonne fortune du spectacle vivant dans ce paysage, sauf pour le soutenir davantage, ce qui ne manque pas d’être paradoxal… C’est que pour ce dernier secteur, comme pour celui de la musique enregistrée, on omet le plus souvent de distinguer l’évolution de la production en volume et en valeur (c’est-à-dire selon l’évolution des prix), ce qui ne permet pas d’observer la réalité : le secteur progresse grâce à l’inflation des prix (graphiques 3 et 4).

D’autres exemples dans d’autres secteurs attestent de ces phénomènes de stabilité en trompe-l’œil ou d’accélération de la baisse. Dans les études réalisées sur la rentabilité du cinéma français, on perçoit le même décalage entre les annonces ou la doctrine du secteur et l’analyse qu’on peut en mener 19.

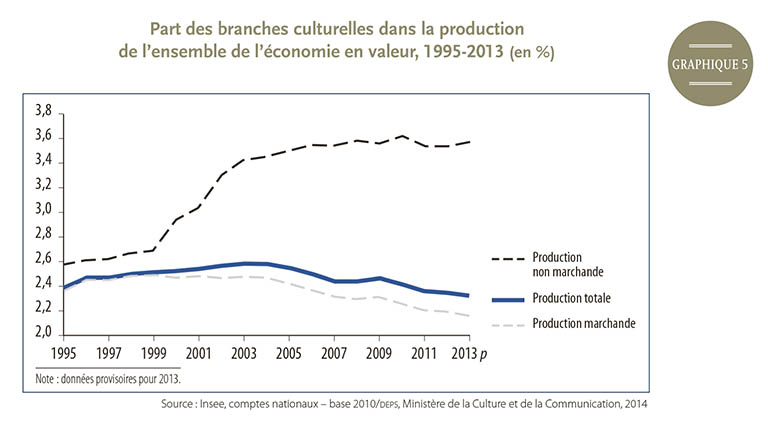

Une seconde tendance, peu commentée ou volontairement négligée, mérite qu’on s’y arrête. On souligne publiquement le caractère économique de la culture, sous-entendu son aspect marchand, industriel pour évoquer sa contribution au PIB, à l’emploi, à la croissance. Mais, c’est le contraire qui se produit : ce sont les branches non marchandes qui progressent, tandis que la partie marchande s’affaiblit silencieusement (graphique 5). Les études négligent la part croissante de la dépense publique dans le maintien du poids économique de la culture : il est vrai que sans cet effort public, l’état de l’économie culturelle plutôt inquiétant, le serait bien davantage.

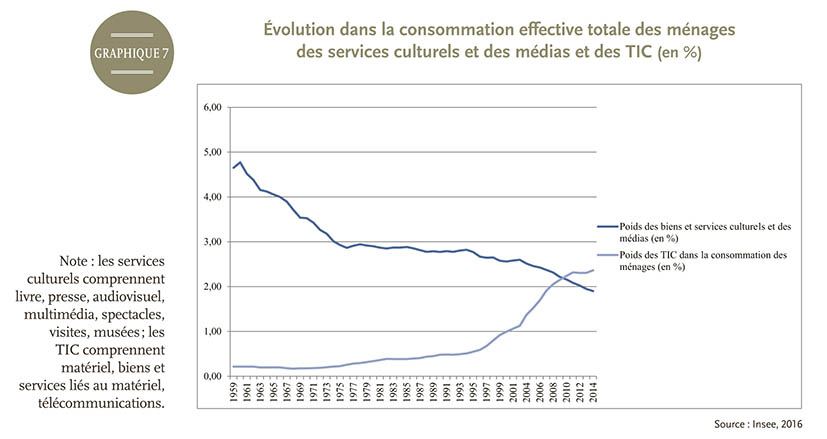

D’autres symptômes justifient cette inquiétude sur la réalité de la situation économique de la culture : en particulier, à partir des tendances touchant aux consommations culturelles, la part du budget des ménages qui y est consacrée, celle du point d’équilibre entre payant et gratuit, les arbitrages des individus en faveur des biens technologiques d’accès à la culture plutôt qu’à celui des biens culturels eux-mêmes, etc. (graphiques 6 et 7).

Sans expliquer seule la mutation numérique, cette tendance de long terme, et que le numérique amplifie et accélère, est lourde d’un vaste transfert d’utilité. S’ajoute la grande déflation numérique des biens culturels qui suit celle des produits numériques et qu’organise l’économie des plates-formes. Il n’y a pas là volonté d’alarmer, mais d’accrocher des chiffres non pas au cryptage de l’économie de la culture, mais précisément à son décryptage, certes moins glorieux, mais sans doute plus utile que l’accumulation de données et d’études qui en voilent la réalité au motif de justifier la dépense et l’action publiques plutôt que d’en vérifier la santé par ces diagnostics fondés.

Pour une autre économie de la culture

La singularité économique des biens et activités culturels ne saurait pour autant être sous-estimée. La culture est-elle un investissement ? Bien entendu, elle en est un du fait de ses externalités positives, comme le soulignait déjà en son temps Adam Smith, pourtant peu suspect d’un penchant pour la dépense publique. Car, en amont de cette externalité, il faut relever l’effort collectif que représentent la construction et le fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’une médiathèque. Il faut s’atteler à démontrer que ceux-ci procèdent de préférences collectives, en éventuelle concurrence avec d’autres choix en faveur d’un stade, d’un rond-point, ou d’un casino.

La dépense culturelle 20 ne saurait ainsi ni se résumer ni se justifier par son emprise ou par son impact économique. En revanche, une mise en forme rationnelle, chiffrée, ordonnée permettrait d’en connaître l’ampleur et les enjeux. Une humanité exprimée par la culture réclame d’autres outils conceptuels.

L’économie de la culture reprend alors sa place dans la reconnaissance de la force anticipatrice de ses analyses. La culture apparaît en effet comme le laboratoire de certaines évolutions économiques et sociétales. L’analyse des pratiques culturelles a permis à la théorie économique d’inverser la perspective d’un consommateur passif : la prise en compte du coût du temps, de l’information, des consommations passées, née de l’étude des pratiques culturelles, permet d’interpréter l’évolution de bien d’autres consommations. Du côté de l’emploi, les secteurs culturels ont tôt fait l’expérience de l’emploi intermittent et de l’organisation par projets, en des temps où l’emploi « standard » dominait (contrats salariés à plein temps et à durée indéterminée). Le caractère discontinu de la vie d’artiste caractérise à présent l’emploi dans la plupart des activités. Les acteurs culturels ont encore su préfigurer l’économie du partage, et l’analyse économique en éclaire les modèles d’affaires. De même, les modèles économiques des grandes plates-formes du numérique, qualifiées de marchés bifaces, sont depuis longtemps connus dans les médias 21.

L’approche économique de la culture a encore de riches développements devant elle ; il serait fâcheux qu’elle s’égare, dans un souci certes compréhensible de défense de la politique culturelle, dans des évaluations discutables, avec le double effet pervers de mettre les initiatives culturelles en concurrence les unes avec les autres, et en compétition avec d’autres activités économiques, sous le critère des retombées économiques et des revenus engendrés.