Rumination des livres et des bibliothèques

C’est à la bibliothèque de la Fondation Royaumont, où l’auteur a eu son premier contact avec l’OuLiPo en 1978, lors d’un stage d’écriture dirigé par Paul Fournel, Georges Perec et Jacques Roubaud que Jacques Jouet, au détour d’anecdotes, de citations et d’inventions oulipiennes comme celle du poème-bibliothèque, interroge avec humour le cycle vertueux ou vicieux qui va de la production des livres et de la création littéraire à la constitution de collections et l’accumulation des livres dont l’enceinte de la bibliothèque est le symbole. Pensée à la fois comme berceau et tombeau de l’écriture, de l’écrivain et du livre, la bibliothèque est envisagée dans son aptitude à classer, déclasser, ranger ou déranger l’ordre du savoir.

Jacques Jouet first came into contact with OuLiPo at the Fondation Royaumont library in 1978, when he attended a writing course run by Paul Fournel, Georges Perec, and Jacques Roubaud. He now draws on anecdotes, quotations, and OuLiPo-style inventions such as the poem-library to give a witty account of the virtuous –or vicious– circle that goes from book production and literary creation to building up collections and accumulating books, symbolised by the encircling library walls. Jacques Jouet thinks of libraries as both the cradle and grave of writing, writers, and books, and describes them in terms of their aptitude not only for sorting the order of knowledge, but also undermining it.

Es war in der Bibliothek der Stiftung Royaumont, in der der Autor seinen ersten Kontakt mit OuLiPo hatte, in der 1978 während eines von Paul Fournel, Georges Perec und Jacques Roubaud geleiteten Schreiblehrgangs Jacques Jouet im Laufe von oulipotischen Anekdoten, Zitaten und Erfindungen, wie jene der Gedicht-Bibliothek, mit Humor den Engels- oder Teufelskreis, der von der Buchproduktion und dem literarischen Schaffen hin zum Aufbau von Sammlungen und zur Ansammlung von Büchern, deren Symbol das Innere der Bibliothek ist, hinterfragt. Die Bibliothek, gleichzeitig für die Wiege und das Grab der Schrift, des Schriftstellers und des Buches gehalten, wird in ihrer Fähigkeit, die Ordnung des Wissens zu klassifizieren, zu deklassieren, zu ordnen oder durcheinanderzubringen, betrachtet.

Fue en la biblioteca de la fundación Royaumont, donde el autor tuvo su primer contacto con el OuLiPo en 1978, luego de una práctica de escritura dirigida por Paul Fournel, Georges Perec y Jacques Roubaud que Jacques Jouet, a rodeo de anécdotas, de citas e invenciones oulipianas como la del poema-biblioteca, inter¬roga con humor el ciclo virtuoso o vicioso que va de la producción de los libros y de la creación literaria a la constitución de colecciones y a la acumulación de libros en la que el recinto de la biblioteca es el símbolo. Pensada a la vez como cuna y tumba de la escritura, del escritor y del libro, la biblioteca es contemplada en su aptitud a clasificar, desclasificar, ordenar o molestar el orden del saber.

Un et plusieurs

On connaît l’histoire du vendeur de livres au porte-à-porte qui s’entend répondre par le sollicité : « Non, merci, j’en ai déjà un. » La réponse est prudente et se défend de tous les risques : encombrement, poids (les livres sont des meubles, les déménageurs le savent), illisibilité, difficulté d’avoir à choisir parmi les titres d’un catalogue. Elle n’est pas invraisemblable. Si la réponse existe, ce livre, quel est-il, celui qui se suffit d’être le seul et exclut tous les autres ? Il aura pu être Germinal ou Les Misérables, la Bible, ou le Missel quotidien des fidèles ; tel livre d’hygiène et de santé populaires ; le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré ; une encyclopédie illustrée ; le livre de l’île déserte, qu’on voudrait pouvoir relire inépuisablement ou dont tous les autres ne sont que des corrélats ; le livre chargé de livres.

À l’autre bout, quelques centaines ou milliers de livres, dans une bibliothèque privée. Quelques centaines de milliers de livres dans une grosse bibliothèque publique.

Un livre est imprimé en plusieurs exemplaires. Parmi d’autres signes, celui-ci veut dire qu’on n’est pas seul au monde. Qui a lu tous les livres n’a pas lu tous les exemplaires de tous les livres. Personne ne le lui demande. Il ne se le demande pas lui-même. Lire tous les exemplaires d’un livre unique à fort tirage, ce pourrait être une belle monomanie. Il est unanimement reçu que, dans la très grande majorité des cas, tous les exemplaires d’une même édition sont identiques. On en est tellement sûr que personne n’est payé pour le vérifier systématiquement. On se contente de ponctions. Il y a parfois des accidents : un cahier manque, ou se redouble ; un coin de page est replié. Dans une bibliothèque, il n’y a pas habituellement plusieurs exemplaires d’un même ouvrage, sauf si la bibliothèque prête au grand public et que ce titre est très demandé. Parfois, dans les usuels, on trouve deux exemplaires du même. On peut espérer, un quart de seconde, que c’est un livre en deux volumes, qui n’en serait que plus complet.

Les rituels de la dédicace ou de l’ex-libris sont là pour tempérer cette indifférenciation des multiples. Aujourd’hui, sur la deuxième de couverture d’un livre, j’ai sous les yeux l’ex-libris de Paul Desjardins : un bois gravé figurant, sous un chapiteau et une ogive, cinq femmes dont l’une porte une lampe à huile qui éclaire… quoi ? Au-dessous, un deuxième ex-libris, celui de l’abbaye de Royaumont, un blason. Dans un autre livre, l’ex-libris d’Henry Goüin, avec la tour bien solitaire de l’abbatiale abattue.

Un jour, j’étais enfant, sur la route nationale 7, un poids lourd versa, et déversa sur le macadam une cargaison de catalogues Manufrance. J’en récupérai un stock. Il y en avait tant, que j’eus bientôt toute licence de ne pas les respecter : coloriages, découpages, écritures empruntées, dont je remplis une valise, pas même gêné par le problème du recto verso, qui oblige habituellement à choisir entre deux images. Bientôt, les exemplaires dépiautés n’étaient plus identiques.

Les livres sont sédentaires. François Caradec a expliqué que, pour leur sécurité, il ne fallait absolument pas que leur maître déménage. On peut songer, en revanche, que, parfaits en cela que plusieurs, les livres sont doués d’ubiquité, hormis ceux à tirage unique, qui sont des monstres. Un livre est chez Montaigne, et le même peut être chez La Boétie. Au téléphone, les deux amis se renvoient mutuellement à telle ou telle page.

D’emblée, sur les rayons d’une bibliothèque, un œil avisé voit des livres différents, là où un œil peu lecteur aime les dos réitérés semblables des collections mortes. Celui-ci voit la culture comme d’autres voient la nature ; celui-là voit des textes distincts comme d’autres herborisent pour marquer des différences. Je n’aime pas les polars exilés dans les chiottes, avec les chaussures ; je n’aime pas les « Pléiades » rangés ensemble, avec leur préservatif rhodoïd et leur boîte en carton (protection de la protection de la protection). J’aime les livres au dos cassé. J’aime les bibliothèques d’apparence anarchique, couleurs, formats, collections mêlés, qui se plient à des exigences complexes, à un désordre d’ordre personnel. J’ai appris à aimer les livres qui circulent, passent de main en main, s’égarent et s’appellent revenez ! Montaigne se divertit et zappe sans scrupules : « Si ce livre me fâche, j’en prends un autre ; et ne m’y adonne qu’aux heures où l’ennui de rien faire commence à me saisir » (Essais, II, 10). On ne s’étonne pas que Pascal le morigène. Pour tant de lecteurs irresponsables, il faut des bibliothécaires rigoureux, du moins au sein des bibliothèques dont les portes sont ouvertes à tous.

Car il n’y a que deux grandes façons de ranger les livres : pour soi, et ce ne peut être, alors, strictement que pour soi – à la rigueur un couple ; pour les autres, et l’on cherche alors à ce que ce soit pour tous les autres, autrement dit le public.

Silence et solitude

Que dit Montaigne, encore ? À propos de sa librairie : « J’essaye à m’en rendre la domination pure, et à soustraire ce seul coin à la communauté et conjugale, et filiale, et civile » (Essais, III, 3). La bibliothèque, c’est l’utopie, c’est-à-dire nulle part, c’est-à-dire la Pologne du Père Ubu. C’est extraordinaire comme les utopistes pré-jacobins ont ceci de commun que le lieu parfait (en cela que nulle part) commence par exclure les emmerdeurs. « Cy n’entrez pas, hypocrites, bigots […] Cy entrez, vous, et bien soyez venus / Et parvenus tous nobles chevaliers. […] » dit la pancarte de Thélème. « Il me les faut trier sur le volet… » dit encore Montaigne à propos des hommes qu’il pratique. On voit que ces utopies brillent d’abord par un beau réalisme défensif.

Un soir, je suis au restaurant. Je dîne seul. Je lis à table. Le vendeur de fleurs, qui propose des fleurs à la ronde, ne me propose pas de fleurs.

Début mai 1999, à la une du Figaro Magazine, je relève : « Enquête sur une nouvelle tendance, Vivre seul et heureux. » Un homme est couché dans l’herbe et les pâquerettes, un chapeau sur les yeux, un livre ouvert, collection Folio, titre invisible, mais retourné, posé en triangle sur son estomac.

La lecture est une activité solitaire. Depuis qu’elle sait être muette, la lecture n’est plus que rarement liée à l’échange de bouche à oreille. La planche de sapin soutenant quelques livres est la continuation de ma vieille robe de chambre, comme ne dit pas exactement Diderot.

Un matin, je fais ce rêve : je lis un livre blanc, et, au fur et à mesure que je balaye les lignes imaginaires qui sont empilées sur les pages, le texte paraît. L’un des mirages de la lecture est que, dans le secret de sa propre conscience illusionniste, le lecteur croit écrire le livre en le lisant, de même que le spectateur de théâtre ou de cinéma croit que sa perception invente, croit que ce qu’il voit n’a pas été construit et répété, croit à la génération immédiate de ce qu’il voit et entend. Quand je lis la naissance de Bartlebooth, je ne peux pas croire que sa mort est déjà rédigée. Je sais bien que sa mort est déjà rédigée, mais je ne le crois pas, de même que je ne crois guère à ma propre mort, dont je ne doute pourtant pas. « L’effectuation de l’œuvre (une lecture) » dit Michel de Certeau, cité par Roger Chartier dans Culture écrite et société, Paris, 1996.

La lecture est une activité solitaire. Si cette affirmation est juste, c’est à partir d’elle, peut-être, qu’on veut absolument considérer que l’écriture est une activité solitaire. Lecteur, je ne peux être en phase avec l’auteur que dans ce même combat de solitude. Le livre est le pont. L’auteur a été seul. L’auteur ne peut pas avoir été plusieurs. Maintenant, c’est mon tour. L’auteur et le lecteur ne se rencontrent pas. Le pont ne peut supporter, à la fois, qu’un des deux. De nuit, l’auteur dépose le paquet au pied d’un arbre ; au petit matin, le lecteur vient chercher le paquet. Cela se fait secrètement. Cela se fait furtivement.

Chose curieuse, lorsque les pouvoirs publics sauvent à grands frais pour des raisons de scrupules patrimoniaux un lieu impossible du genre abbaye à moitié en ruines à cent lieues d’une rue commerçante ou du moindre bistrot agréable, la première idée qui vient à l’esprit est la suivante : on va y mettre un écrivain, lui donner à manger, la douche et le blanchir, on va fermer la porte derrière lui, et il va pondre. Quand il aura fini, il tirera dans le ciel une fusée de détresse (mais victorieuse !) et on viendra le libérer en photocopiant son œuvre comme si c’était le Saint-Sacrement, en lui demandant expressément de mentionner, au moment de la publication, que ce chef d’œuf-œuvre n’aurait pas pu être écrit sans le pouvoir fécondant de la fondation machin. Je caricature et crache dans la soupe, car j’écris ceci à l’abbaye de Royaumont.

Or, l’écriture est un phénomène essentiellement non solitaire, et ce, pas uniquement au nom de l’intertextualité, du remploi et de la traduction généralisés qui constituent une bonne part de la composition littéraire.

Les poètes sont en tournée. Ils chantent dans des assemblées. Ils sont au milieu des gens, par exemple à la cour, dans des institutions républicaines ou dans des fondations privées. Ils chantent dans les fêtes. Ils participent à des concours. Ils se livrent à des joutes avec d’autres poètes. Ils lisent à des foules. Ils improvisent. Ils écrivent un poème d’amour à un lectorat dans un premier temps aussi privilégié que peu nombreux.

Les auteurs dramatiques réunissent des comédiens. Ils louent un théâtre. Ils achètent des bougies, empruntent des lampes à quartz. Ils restent des jours et des jours avec les comédiens pour répéter, pour récrire, ressasser jusqu’à la nausée, avant la rénovation magistrale de la « première ». Parfois ils jouent eux-mêmes.

Les essayistes font des conférences et Bossuet des sermons. Ils répondent à des commandes.

On dira que je parle, là, de moments de lecture (publique !) plus que de moments d’écriture. Mais, précisément, écrire va jusque-là, quand écrire ne se contente pas du seul débouché de la librairie.

Au fond, ce sont les romanciers qui sont assez solitaires. C’est la faute à Flaubert, ce jeune vieil ours magnifiquement appliqué. Mais, dans le même temps, Dickens lit en tournée devant des foules. Il lit pendant des heures. Il a recomposé des versions orales, resserrées, de ses romans. Il faut faire attention que l’exil de Victor Hugo à Guernesey, captif sur une île réelle, lui était imposé. Et si Mallarmé a réellement voulu se retrancher, captif sur une île intérieure choisie, je préfère me souvenir qu’il n’a pas réussi à y trouver le temps et l’énergie de finir son grand œuvre.

Un jour, dans une bibliothèque, j’ai entendu le dialogue suivant. Un lecteur dit, déprimé : « Je n’ai jamais réussi à terminer un roman de Kafka ! » Un autre lui répond : « Mais rassurez-vous, lui non plus ! » Entre nous, Kafka aurait dû embaucher.

Toujours cette image de grand écarté qui nous colle à la peau. Hugo, Flaubert, Mallarmé… et voilà l’image de solitude essentielle, qui colle à la peau de celles ou de ceux qui exercent la littérature et tend à devenir un brevet d’authenticité ! Mais ce brevet est falsifiable. Aujourd’hui, je sais que c’est la folie qui retranche, pas la poésie. Et la folie est d’abord une détresse. Une détresse n’est pas enviable. Des folies, des détresses, il en faut, et des emblématiques, pour empêcher bien d’autres de s’actualiser. Hölderlin fou garde-fou. Artaud fou garde-fou.

Il y a la légende opposée, écrire dans les cafés, c’est le profil sartrien en France, le partage de la conversation, de l’alcool et de la fumée, la nécessité du monde et des autres. Écrire, claire pratique. Qui l’accomplit, intégralement, se mêle à la foule. Une légende en vaut une autre.

Aujourd’hui, j’écris dans la bibliothèque de la Fondation Royaumont. Je suis seul. Satisfaction technique, rien de plus, qui alterne efficacement avec une pratique plutôt sociale de mon métier d’auteur. J’ai la clef de la porte d’entrée. Par principe, je ne referme pas derrière moi, mais parfois si. J’ai les clefs, je veux dire les clefs des vitrines sans vitres, j’ai le passe de toutes les armoires. Je suis embauché pour être là et pour dire mon mot des bibliothèques.

Cette bibliothèque est d’origine composite, bibliothèque personnelle de la famille Goüin, bibliothèque personnelle de Paul Desjardins, cette dernière ayant été à usage public à l’occasion des rencontres de Pontivy. Elle n’a pas été dispersée. Elle n’a pas été non plus vraiment continuée. Elle s’est arrêtée aux années soixante. Il y a plus d’un mètre de Proust, mais je n’arrive pas à trouver la deuxième partie de Du côté de chez Swann, négligence ou vol d’un emprunteur… Les livres de littérature plus récents sont dans le bureau de la bibliothécaire. Mais c’est une bibliothèque vivante puisque j’y trouve d’abord ce que je ne cherche pas.

Je suis entré pour la première fois dans cette bibliothèque en août 1978 : je m’étais inscrit comme participant à un stage de littérature oulipienne dirigé par Paul Fournel, Georges Perec et Jacques Roubaud, avec la collaboration de Martine Fournel (relaxation) et de Daniel Zerki (lecture, diction de textes). Pendant une semaine, à une douzaine d’apprentis entraînés par nos maîtres, ensemble à la même table, nous brassons des textes à contrainte. Autour, il y a ces livres et chacun va y piocher, qui un renseignement de dictionnaire, qui un incipit, qui une phrase classique à laquelle il va faire subir les pires outrages. Le texte vivant est pris entre les murs couverts de livres d’une bibliothèque et la corbeille à papier. De l’une à l’autre, c’est une eau agitée, qui s’appelle l’écriture en cours. S’il y a là quelque chose de mettable en commun, c’est à cause d’une politique de la forme. Nous ne partons pas de nos secrets, mais d’axiomes formels communs. Au passage, nous entrevoyons quelques secrets.

Juin 1998, vingt ans après, je retrouve cette salle pour participer à un séminaire de traduction collective de poésie contemporaine. En jeu, cette fois, des poèmes du Mexicain José Emilio Pacheco, qui est présent et regarde ses poèmes, et entend ses poèmes, comme ils seront bientôt naturalisés Français. Chacun des poètes présents suggère une solution de traduction, quand il le souhaite. Rémy Hourcade lit aux autres la version provisoirement définitive, dont il a été le scribe. Claude Esteban y mettra plus tard la dernière main. Traduire n’est pas nécessairement une activité solitaire. Dans quelques mois, il y aura un livre à lire.

La lecture solitaire est un luxe auquel atteignent ceux qui ont eu la chance que lecture leur eut été faite, par père et mère ou frère et sœur, par professeur ou par amour.

De ses « trois commerces » préférés, Montaigne apprécie que celui des livres le repose des fatigues des deux autres (l’amitié et les femmes) « qui sont fortuits et dépendants d’autrui » mais, dit-il encore, le commerce des livres « a ses incommodités, et bien pesantes ; l’âme s’y exerce, mais le corps, duquel je n’ai non plus oublié le soin, demeure ce pendant sans action, s’atterre et s’attriste » (Essais, III, 3). Au contraire, qu’on lise à quelqu’un, et le corps peut décoller, peut s’égayer.

Le poème ne communique pas. Il s’adresse.

Abstraction virtuelle

Dans la bibliothèque de Royaumont, il y a un ordinateur. L’ordinateur est un gros livre, un gros livre gros de beaucoup de livres, en virtualité documentaire (machine bibliothèque) comme en virtualité productive (machine littérature ou machine musique : aujourd’hui, François Narboni y travaille).

Autour de l’ordinateur, le vieux livre, le livre sans images, sans fioritures, d’une typographie claire et si finement étudiée qu’elle en est invisible. Ni plus ni moins que devant l’écran, nous restons ainsi fasciné, hypnotisé, actif, les yeux dans les non-yeux d’un objet doué d’une abstraction folle. Quelques signes conventionnels et arbitraires judicieusement disposés, et nul doute qu’il y a là une bataille de Waterloo (je dis bien une bataille de Waterloo et non la bataille de Waterloo) ou encore les palabres sous les murs de Narbonne avant qu’Aymerillot la prenne. Chaque paladin a sa barbe inconfondable, comme sous Proust sont différenciés les trois monocles, celui de monsieur de Saint-Candé, celui de monsieur de Palancy et celui du marquis de Forestelle, sans compter, quatrième mousquetaire, celui d’un écrivain qui rôde et qui « obserrrrve ».

Un jour, ma femme était en voyage loin, et avant de partir elle m’avait promis que, de ce loin, elle m’enverrait un baiser. On sonna à ma porte, et c’était une messagère de sa part, qui m’embrassa généreusement à pleine bouche, en me précisant que, oui, ce baiser, c’était de la part de ma femme. Je proteste : « Mais qu’est-ce qui me le prouve ? Vous n’avez pas… je ne sais pas, une bague à elle, un signe indiscutable pour l’attester ? » Elle enleva sa robe en disant : « Est-ce que ces sous-vêtements ne sont pas à elle ? Est-ce qu’elle ne me les a pas confiés en prévision de vos doutes ? Elle m’avait assuré que vous les reconnaîtriez les yeux fermés, rien qu’au toucher. »

Je ne comprends pas la ténacité avec laquelle on voudrait que le virtuel soit une nouveauté démoniaque inventée par l’informatique. Je ne comprends pas qu’on veuille absolument nous y tenir pour non préparé. Quelle idée étroitement minérale du réel cette crainte trahit-elle ? Car enfin, cela fait des siècles que lorsqu’un être humain en voyage veut envoyer un baiser à son amour, cela fait des siècles qu’il a renoncé à embaucher une factrice pour que celle-ci aille lui donner vraiment un baiser sur la bouche ou davantage.

Déclasser repenser

On ne range pas tout en haut sur les rayonnages un livre sur les nains. Ça, c’est la règle.

Un jour, j’avais la clef de chez une amie qui était partie au loin, je devais arroser les plantes et m’assurer que le grand fils ne se nourrisse pas exclusivement de chips et de coca-cola pendant huit jours. Chez cette amie, il y avait à peu près quatre mille volumes, à peu près classés par ordre alphabétique. Je décidai, non pas de reclasser cette bibliothèque, mais de la rendre plus anonyme. Aux livres je fis, littéralement, tourner le dos, c’est-à-dire qu’ils furent bientôt visibles, à la même place, toujours debout, mais visibles par leur tranche. Et je fis tout mon possible pour être présent le jour où cette amie rentrerait chez elle. Son incrédulité est l’un des plus beaux spectacles que j’ai vus de ma vie. Ces moments où quelqu’un a l’air de croire à un miracle, à un des « travaux d’Hercule », et au silence d’une bibliothèque mise au secret, passablement blanche et mutique, grosse de quatre mille exemplaires de ce livre blanc qui tue, qu’Umberto Eco a volé aux Mille et une nuits.

Les dommages perpétrés par cette grosse farce n’étaient pas irréversibles. Plus radicale fut la dame aux « Que sais-je ? » qui a brillamment illustré le vandalisme du déclassement et dont je joins ici l’histoire, en guise d’intermède.

Histoire de la dame qui transvidait les « Que sais-je ? »

Il y a beaucoup d’histoires de bibliothèque dans la vie d’une bibliothèque publique.

Il y a l’histoire du Tambour de Günther Grass, auquel manquait un cahier tout entier aux deux tiers du volume, tare dont les bibliothécaires ne furent avisés par un lecteur qu’à la douzième sortie du livre.

Il y a l’histoire de l’emprunteur de « Pléiades » dont l’obsession rituelle était de feuilleter ses chéris des mêmes doigts avec lesquels il mangeait des frites, fasciné par la qualité du papier bible que venait tacher en halos le gras du saindoux, découvrant ainsi tout un univers dans du papier huilé.

Il y a l’histoire du lecteur qui avait tenu – et perdu – le pari de feuilleter le Larousse médical, sans sauter une page ni manquer de s’appesantir sur chacune des illustrations, et sans vomir !

Il y a encore beaucoup d’autres histoires, mais je voudrais m’arrêter sur l’histoire de la dame qui remplissait les « Que sais-je ? » d’un contenu frelaté, avec une conscience et une dextérité dignes d’éloges.

L’histoire m’a été racontée par une amie bibliothécaire. Voici les faits :

Un lecteur qui, un vendredi soir, avait emprunté le « Que sais-je ? » n° 1548, Les sels, par Rougeot et Elkaïm (un livre de chimie), revint le samedi dès l’ouverture pour rendre le « Que sais-je ? » dont seule la couverture était irrécusable, les cahiers intérieurs n’étant autre chose que 128 pages d’un roman de Max du Veuzit, assez joliment intitulé : Châtelaine d’un jour.

Après que la raison, une seconde ébranlée, eut conduit à innocenter le prestigieux éditeur, il fallut bien procéder à une petite enquête dont l’étape initiale consistait à effectuer quelques ponctions dans le corps de bibliothèque qui rassemblait le tout des connaissances.

Comme il était prévisible, le n° 1925, La psychosociologie de l’espace, ne contenait pas autre chose qu’un paquet de pages de l’ouvrage Trente ans de diplomatie française en Allemagne, Louis XIV et l’Électeur de Mayence, Éditions d’histoire et d’art, Plon, 1956 ; le n° 1029, Hegel et l’hégélianisme, Eparlait d’une bizarre enquête du fameux détective Nero Wolfe, dont on ne saurait jamais le début ni la fin.

Je pourrais dresser ainsi la liste de soixante-trois « Que sais-je ? » objets d’un détournement de contenu. Le travail de reliure était effectué très soigneusement : le coupable devait à l’évidence disposer d’un matériel de coupe et utilisait une colle de reliure bien supérieure en qualité à celle de mon édition de 20 000 Lieues sous les mers en livre de poche.

On ne fut pas long à découvrir le coupable puisque à chaque prêt le numéro de lecteur est inscrit sur la carte du livre. Lorsqu’il répondit à la convocation de la bibliothécaire, celle-ci vit entrer dans son bureau une petite bonne femme genre Carmen Cru en moins négligé (si les amateurs de bandes dessinées voient ce que je veux dire, pour les autres : silhouette voûtée, look cabas fatigué avec des poireaux qui dépassent.)

La dame ne dit mot, ne se défendit pas, ne baissa pas les yeux, accepta sans sourciller les remontrances qui, du coup, manquaient un peu de conviction :

– Vous vous rendez compte, si tout le monde faisait comme vous ?

Elle partit avec l’absolution que méritait l’excentricité de son geste. On ne lui retira pas sa carte de lectrice, mais jamais elle ne remit les pieds dans la bibliothèque.

Cette histoire me laissa longtemps insatisfait. Je n’arrivais pas à comprendre les mobiles de cette femme. Décréter la folie douce m’était insuffisant ; le vol pur et simple, quoique non sans panache puisqu’il se déguisait en échange, me semblait à exclure.

Jusqu’au jour où la seule vérité probable m’éclata au visage à partir d’un problème et de sa résolution : où la lectrice déraisonnable prenait-elle les morceaux d’ouvrages qu’elle mettait en place dans les reliures ? Chez elle, dans sa propre bibliothèque ? Dans les rebuts à 10 francs des soldeurs ?…

J’aimais d’autant moins ces hypothèses que – ce fut bientôt ma conviction –il y en avait une meilleure.

La dame prenait évidemment les livres dans la bibliothèque elle-même, dont elle avait entrepris une sorte de rotation infinie des substances, saisie par l’idée que les produits de l’art et du savoir sont perpétuellement à déclasser, de la même façon que Borges entend renouveler L’imitation de Jésus-Christ en l’attribuant à Joyce ou à Céline.

Ce jour-là, Madame, vous avez mérité les plus prestigieuses palmes, au bénéfice de l’indépassable idéalité de votre bibliothèque, idéalité si définitivement compromise par le massicot et la colle de reliure.

Je voulus vérifier mon hypothèse et dis à mon amie que si elle regardait de près le « Que sais-je ? » n° 1548, Les sels, contenant Châtelaine d’un jour, elle ne pourrait manquer de trouver le cachet de la bibliothèque à l’une ou l’autre page des cahiers déplacés ; que si elle examinait Châtelaine d’un jour à la cote r/veu, elle trouverait naturellement, à l’intérieur, la matière… peut-être pas du « Que sais-je ? » en question, ce qui serait trop simple, mais… je ne sais pas, moi, deux chapitres d’un livre sur Marcel Duchamp, à cause bien entendu du marchand de sel.

Un peu sèchement, mon amie me répondit deux choses :

1. Il n’y avait pas de cachet dans Châtelaine d’un jour, qui par conséquent ne provenait pas de son fonds.

2. Châtelaine d’un jour n’était pas au fichier dudit fonds.

Mais comme sa voix tremblait d’une légère angoisse, à l’idée de ce à quoi elle avait échappé, j’en suis venu à la conclusion formelle qu’elle ne me disait pas la vérité.

Paul Braffort, de l’OuLiPo, a beaucoup œuvré pour le reclassement raisonnable des bibliothèques. Il a proposé de classer les livres par éléments cruciaux des titres en constituant des sous-bibliothèques : la bibliothèque familiale (Le père Goriot, Le château de ma mère, Les sœurs Rondoli, La fille du capitaine, Le parrain, La marraine du sel, Les mariés de la tour Eiffel, etc.) ; la bibliothèque calendaire (Contes du lundi, Mardi, Samedi soir dimanche matin, Dimanche m’attend, La semaine sainte/, Un mois à la campagne, L’année de l’éveil, etc.) ; la bibliothèque juridique (L’avocat vénitien [Goldoni], Le procès, La loi, Le livre des juges, Le condamné à mort, Le dernier jour d’un condamné, etc.) ; la bibliothèque ordonnée (Temps zéro, L’écluse n° 1, Deux ans de vacances, Les trois mousquetaires, Les quatre vents de l’esprit, Cinq semaines en ballon, L’assassin habite au 21, « 53 jours », 62 – maquette à monter, Les cinq cents millions de la bégum, Cent mille milliards de poèmes, etc.), etc. (Voir La bibliothèque oulipienne, n° 43 et 71.)

J’aime l’idée de ces coupes latérales, qui font se côtoyer des espèces très différentes, comme en ville ou dans le pré. Ces rassemblements ne se font pas au hasard, même très exactement au contraire. Mais les voisinages qu’ils autorisent sont potentiellement explosifs. Autre intérêt non négligeable, ce type de classement peut déterminer des cases vides, lesquelles fonctionnent alors comme des incitations à les remplir. Je sais que certaines œuvres littéraires récentes ne contiennent un nombre dans leur titre que pour enrichir la bibliothèque ordonnée de Paul Braffort, c’est-à-dire par amitié. Par ailleurs, ces « bibliothèques univers » peuvent être, pour les lecteurs, d’excellents (parce qu’incongrus) guides d’acquisition et de lecture.

Une autre possibilité cousine est le poème-bibliothèque, par exemple celui-ci, dont j’emprunte la matrice à Baudelaire :

Recueillements poétiques d’Alphonse de Lamartine

Sois sage, ô ma Douleur de Marguerite Duras, et tiens-toi plus Jours tranquilles à Clichy d’Henry Miller.

Tu réclamais le Samedi soir, dimanche matin d’Alan Sillitoe ; il descend ; le voici :

Une atmosphère Jude l’obscur de Thomas Hardy enveloppe La ville dont le prince est un enfant de Montherlant,

Aux uns portant La guerre et la paix de Tolstoi, aux Tête des autres de Marcel Aymé le souci.

Pendant que des Soins mortels de Leonard Goldberg la multitude vile

Sous le fouet des Plaisirs et les jours de Marcel Proust, ce bourreau La belle dame sans merci d’Alain Chartier,

Va cueillir des remords dans La fête de Roger Vailland servile,

Ma Douleur de Marguerite Duras, donne-moi La main enchantée de Gérard de Nerval ; viens par ici,

Loin de Rueil de Raymond Queneau d’eux. Vois se pencher les défuntes Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe,

Sur les Balcons en forêt de Julien Gracq du Ciel et du Monde d’Albert le Grand, en Robes blanches de Vladimir Doudintsev surannées ;

Surgir du Fond du problème de Graham Greene des Eaux profondes de Patricia Highsmith le Regret souriant ;

Le soleil des loups d’André Pieyre de Mandiargues moribond s’endormir sous une Arche en toc d’Abe Kôbô,

Et, comme un long Linceul n’a pas de poches de Horace Mac Coy traînant au Voyage en Orient de Jacques Lacarrière,

Entends, ma chère, entends la douce Nuit du Rose Hôtel de Maurice Fourré qui marche !

Ces quelques livres sont évidemment à lire dans l’ordre du poème. Bon gré mal gré, le lecteur devra impérativement relire, quand le poème le lui demande, La douleur de Marguerite Duras.

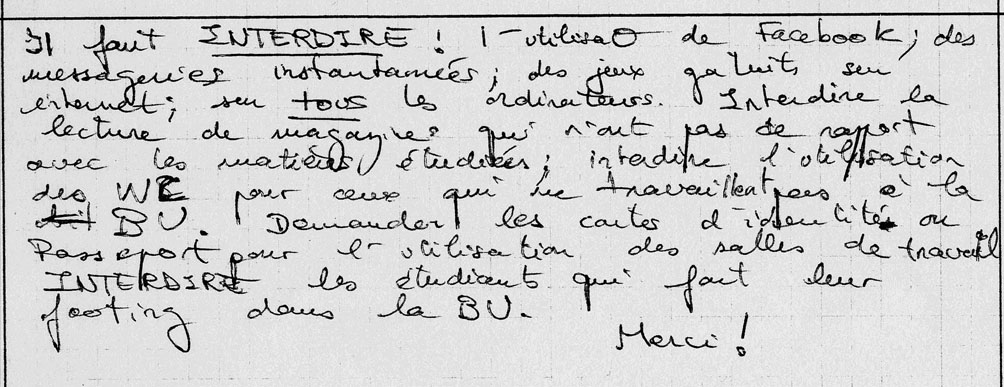

Règlement intérieur

J’ai sous les yeux le règlement intérieur d’une grande bibliothèque publique. Car contre le vandale on légifère préventivement.

Écrire les interdits est toujours une situation paradoxale : le texte de loi doit parler des vices, les décrire, faute de quoi il n’aurait aucune légitimité à punir les contrevenants, et si la loi est incomplète, il y aura vide juridique. Mais en décrivant les vices, on peut donner des idées aux innocents qui en manquent. Alors ? Les rédacteurs des lois et codes tombent d’accord sur une sorte de mediocris lex, qu’ils croient valoir pour tous, à mi-chemin d’une mollis lex qui conviendrait mieux aux citoyens timides et d’une dura lex qui serait plus impressionnante aux yeux les plus indécrottablement anarchistes.

Je donnerai ici les versions mollis et dura lex de ce règlement, sachant que la version mediocris n’est pas bien difficile à déduire.

Mollis lex

Il est plutôt déconseillé :

1. de présenter nonchalamment un livre ouvert à une fenêtre de la bibliothèque de sorte qu’il puisse être lu par quelqu’un qui se trouve à l’extérieur ;

Tout particulier qui ne suivrait pas ce conseil s’exposerait à un petit sermon.

2. Dans la bibliothèque, il est plutôt déconseillé de grignoter ou de siroter ;

3. de fumoter ;

4. de somnoler ;

5. de faire mine d’approcher du sol le moindre bout de papier ayant une vague ressemblance avec un document marqué Bibliothèque X au tampon, d’une encre un peu pâlichonne ;

6. de frôler d’une fesse fatiguée toute espèce de mobilier local ;

7. de déposer, même délicatement, au sol des pellicules du cuir chevelu, un pépin de raisin, des confettis ;

8. de fixer des yeux trop longtemps les usagers du sexe opposé, de retenir des bribes de conversations qui ne vous regardent pas, de poser des questions indiscrètes, de donner des conseils déplacés à propos d’un bouton de pardessus mal placé, à moins que la sous-direction ait laissé entendre qu’elle n’y voyait aucun inconvénient majeur ;

9. d’incommoder son prochain en marmonnant dans sa barbe, en chuchotant. Il est plutôt déconseillé d’émettre des infrasons ;

10. de montrer à son prochain sa collection de timbres-poste, de lui demander s’il n’aurait pas un franc ou deux ;

11. de chercher à négocier, à vanter son dernier livre de poèmes publié à compte d’auteur, de tenter de convaincre tel ou tel de voter pour telle liste et pas telle autre dans les élections prud’homales partielles ;

12. de laisser des traces de semelles sur une plinthe ou d’ongles sur un coin de table, de laisser une empreinte digitale sur un microfilm ;

13. de sautiller, de marcher à cloche-pied, de jouer à la marelle ;

14. de, ne serait-ce que jeter un coup d’œil en direction des périmètres dévolus au personnel permanent de la bibliothèque ;

15. de stationner avec des sacs de plus d’un litre, des ceintures banane ou des poudriers.

Les alphabètes ne sont pas censés ignorer ces remarques ou se montrer trop nonchalants à les suivre, notamment quand on les leur rappelle gentiment, pas pour les embêter, hein, mais simplement pour sauvegarder autant que possible les modestes collections qui appartiennent à tous, alors si on vous demande ce que vous avez dans vos poches, répondez sincèrement que vous n’avez rien à déclarer et on vous croira, et tout ira bien.

Dura lex

Il est formellement prohibé :

1. d’extraire des salles de lecture par palettes entières des cargaisons d’encyclopédies et d’œuvres complètes constituant le trésor de la bibliothèque ;

Tout citoyen contrevenant sera écartelé par quatre chevaux sur le parvis.

2. Dans la bibliothèque, il est formellement prohibé de manger des cochons de lait, des gâteaux d’anniversaire ou de mettre en perce des barriques ;

3. d’allumer des feux avec son mégot ;

4. de ronfler comme un incendie ;

5. de jeter violemment au sol des ouvrages quels qu’ils soient, avant de les compisser ou de les piétiner ;

6. de peser de tout son poids sur toute espèce de mobilier pour le fatiguer avant son heure ;

7. de joncher le sol de ses ordures personnelles, peaux de saucisson, coquilles d’huîtres, sparadraps usagés, etc. ;

8. de se livrer à des grands reportages, à des sondages d’opinions, à des tentatives de harcèlement sexuel, sans que la direction générale et le ministère de tutelle aient donné leur autorisation écrite ;

9. de se livrer volontairement à des manœuvres tendant à empêcher de travailler les lecteurs avec lesquels on pourrait se trouver en concurrence au moment des concours ;

10. d’ouvrir son grand imperméable pour exhiber ou éventuellement tenter de négocier des images à caractère pornographique, de jouer au pickpocket, de se livrer au racket ;

11. de pratiquer la prostitution, de haranguer les foules en jurant comme un charretier, de traîner dans la boue certains lecteurs ou de les faire chanter ;

12. de taguer, de peindre des fresques, de graver les meubles avec son laguiole, de déféquer dans les « Pléiades » ;

13. de faire du roller, de la luge, du ski sur les escalators, de bâtir un igloo avec les livres consacrés à la montagne ;

14. de pénétrer nuitamment au cœur même des endroits stratégiques de la bibliothèque avec des bidons d’essence, des cagoules et des talkies-walkies ;

15. de faire entrer des camionnettes, des semi-remorques, des cargos remplis de containers. Pour cela, le reste de la planète est à la disposition du public tout autour de la bibliothèque.

Les alphabètes ne peuvent en aucun cas se dérober aux injures, ni se défendre des coups (même mortels) qui leur seraient portés par le personnel hors de lui, pour la bonne cause.

Imperfection fatale

Je suis toujours dans la bibliothèque de Royaumont, en 2010 cette fois. Ai-je dit que le lieu était monumental avec ses voûtes médiévales qui datent du XIXe siècle ? Il y a un parquet à chevrons et des grandes tables pour s’étaler. Il y a un fauteuil profond pour la relecture.

J’ai dit que j’y trouvais ce que je ne cherche pas. Je cherche un dictionnaire de rimes et je trouve, en trois gros volumes, Les supercheries littéraires dévoilées, Galeries des écrivains français de toute l’Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc. par Joseph-Marie Quérard, seconde édition, considérablement augmentée par MM. Gustave Brunet et Pierre Jannet, Paris, s.d. [la première édition était de 1847]. Encore un livre plein de livres.

Je trouve le Théâtre complet de Georges Feydeau, et j’en suis ravi, car cela va me permettre de lire enfin L’Hôtel du libre échange, dont Jacques Bens a parlé en termes alléchants. Par contre, je ne trouve pas un Mallarmé un peu complet qui me permettrait de vérifier un remploi déformé que j’ai commis un peu plus haut.

Je trouve cinq gros volumes de Négociations diplomatiques avec la Toscane, Paris, 1872, mais pas la nouvelle traduction de Don Quichotte.

Et je trouve, parfois, ce que je cherche : un enseignement pointu sur la façon de creuser les puits de mines dans un terrain aquifère, dans un Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels, 1887.

Comme toute collection, la bibliothèque est toujours peu ou prou une vanité. La prétention d’universalité ne quitte jamais bien longtemps la conscience (ou l’inconscience) de ses décideurs. Alors, on fait des bibliographies, des bibliothèques de bibliothèques, des bibliothèques de bibliothèques de bibliothèques. Et là encore le monde virtuel, immatériel est le nôtre depuis des lustres.

Diastole de la plus grande bibliothèque du monde, la plus totale possible ; systole filtrante d’une bibliothèque réduite à des dimensions personnelles, le livre unique par lequel nous commencions cet essai, les cent cinquante livres de l’abbé Faria dans Le comte de Monte Cristo « qui représentent sinon le résumé complet des connaissances humaines, du moins tout ce qu’il est utile à un homme de savoir », les livres pairs du docteur Faustroll pour Alfred Jarry ou encore l’utopie roubaldo-perecquienne qui consiste à limiter la bibliothèque à un nombre constant d’items, l’acquisition d’un nouveau volume devant automatiquement correspondre au débarras d’un autre (voir Georges Perec, « De l’art et la manière de ranger ses livres », in Penser classer, Paris, 1985, le texte est de 1978). C’est un souvenir du Platon de La république, république dans laquelle le nombre de citoyens demeurerait constant, naissances et décès devant s’équilibrer.

L’article « Bibliomanie » de l’Encyclopédie de Diderot, D’Alembert et alii n’est pas tendre avec la conservation des livres : « Tant de gens médiocres, tant de sots même ont écrit, que l’on peut en général regarder une grande collection de livres, dans quelque genre que ce soit, comme un recueil de mémoires pour servir à l’histoire de l’aveuglement & de la folie des hommes ; & on pourrait mettre au-dessus de toutes les grandes bibliothèques cette inscription philosophique : Les petites maisons de l’esprit humain. » L’Encyclopédie plaide, donc, pour un amour modéré des livres, éclairé par la philosophie. « J’ai ouï dire à un des plus beaux esprits de ce siècle, qu’il était parvenu à se faire, par un moyen assez singulier, une bibliothèque très choisie, assez nombreuse, & qui pourtant n’occupe pas beaucoup de place. S’il achète, par exemple, un ouvrage en douze volumes, où il n’y ait que six pages qui méritent d’être lues, il sépare ces six pages du reste, & jette l’ouvrage au feu. Cette manière de former une bibliothèque m’accommoderait assez. » C’est à peu près la façon que Joseph Joubert adoptera, si l’on en croit Chateaubriand dans les Mémoires d’outre-tombe II, 1 : « Quand il lisait, il déchirait de ses livres les feuilles qui lui déplaisaient, ayant, de la sorte, une bibliothèque à son usage, composée d’ouvrages évidés, renfermés dans des couvertures trop larges. »

Cette façon partiale, engagée, pleine de conviction dans les Lumières générales et les siennes propres, ne fait pas la part de l’erreur possible, qui pousserait plutôt à tout garder parce qu’on ne sait pas totalement à quoi demain donnera du prix. Ou plutôt la part est faite, dans l’Encyclopédie, quand on pèse les deux demi-colonnes de l’entrée « bibliomanie » avec les presque vingt-cinq colonnes de l’entrée « bibliothèque ».

Bonne accumulation et bon débarras. J’ai toujours aimé acquérir des livres, mais je me soigne. Et les moments de débarras sont une libération, à la mesure de la liberté qu’il y a dans le droit d’acquisition. Et pourtant, les débarras, quelque raisonnés qu’ils puissent paraître, sont irresponsables, il y a toujours un moment de regret. Un jour, j’ai donné l’édition courante de Morale élémentaire de Raymond Queneau pour ne pas doubler avec le volume Poésie de la Pléiade, mais les poèmes de la première partie, dans la Pléiade, portent des appels de notes (chiffres ou lettres) qui en défigurent l’aspect visuel déterminant.

J’ai encore, à l’heure qu’il est, chez moi, des livres dans ma cave, et pas seulement de mes invendus. Je manque de courage pour me les rendre à nouveau disponibles. Je les critique un par un pour savoir ce que je vais en faire, et cela prend beaucoup de temps. Ce qui est sûr, c’est que la quantité de livres que je possédais (autour de six mille) devenait un obstacle à ma volonté d’en fabriquer de nouveaux. Elle me rendait insuffisamment mobile, physiquement et intellectuellement.

Je repense au conseil de François Caradec. Déménager permet pourtant de revoir tous ses livres un à un, de les déclasser, de les repenser, de les remettre tant soit peu en mouvement, les remettre en circulation, par don de livres, par vente de livres ou par destruction.

Et voilà que sur ce mot de destruction se termine la construction d’un petit autre.

Octobre 2010