Le prêt entre bibliothèques universitaires scientifiques existe-t-il ?

François Lapèlerie

Le concept de prêt entre bibliothèques scientifiques relève largement du mythe. Depuis longtemps, la vente de photocopies a majoritairement remplacé l'envoi de documents originaux. A partir de cette constatation, le PEB est étudié de façon critique depuis le niveau local jusqu'au niveau national : statistiques, personnel affecté, utilisateurs et coût pour l'ensemble des bibliothèques. On ne peut que constater le coût démesuré en personnel et en crédits du système actuel de PEB au niveau national et se demander si d'autres solutions ne seraient pas plus efficaces. Parmi les solutions, figure un système centralisé complété par des regroupements régionaux compatibles. L'ère de l'information électronique pourrait en ce sens pallier l'insuffisance des budgets des BU scientifiques françaises.

Interlibrary loan (ILL) is largely a myth in French scientific university libraries, as everywhere in the world. Copies are generally sent instead of original documents. From this point of view, the current process of the so-called ill is documented and critically evaluated : statistics, staff, end-users and cost. ill is a very costly service for a minority of library users. Limitations of budget together with electronic publishing should encourage French university libraries to speed up larger cooperative prospects. A large national central documentary utility and smaller regional ones seem to be the most efficient and cost effective solution.

Der Begriff eines Leihverkehrs zwischen den wissenschaftlichen Bibliotheken beruht weitgehend auf einem Mythos. Seit langem besteht er meistens aus Verkauf der Fotokopien statt der Sendung ursprünglicher Dokumente. Nach dieser Bestätigung wird hier der Leihverkehr von örtlicher bis zur nationaler Stufe kritisch erwägt: Statistik, eingesetztes Personal, Benutzer und Kosten für die gesamten Bibliotheken. Es muß unvermeidlich festgestellt werden, daß dieses nationale Leihsystem übermäßige Ausgaben verursacht, besonders im Bereich des Personals. Der Verfasser fragt sich doch, ob andere Lösungen vielleicht eine bessere Wirksamkeit leisten könnten. Unter denen befindet sich ein zentralisiertes System, das mit regionalen kompatiblen Umgruppierungen ergänzt wird. Zur Zeit der elektronischen Information könnte man auch so den Haushaltsmangel der französischen wissenschaftlichen Universitätsbibliotheken erleichtern.

Si les statistiques officielles sont exactes – et pourquoi ne le seraient-elles pas ? –, on peut fortement douter de l'existence du prêt entre bibliothèques universitaires scientifiques (1, tabl. 29). Depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus beaucoup de prêt entre bibliothèques, mais vente de photocopies.

Cette constatation est-elle si difficile à admettre ? Sans doute, puisque l'on peut lire dans un livre récent (2, p. 257), une périphrase qui décrit cette situation : « ...On tend de plus en plus à parler de fourniture de document, plutôt que de prêt dans la mesure où l'essentiel des échanges est représenté par des reproductions cédées à titre onéreux...”. Ah, qu'en termes galants ces choses-là sont dites ! Et on ne peut pas ne pas penser au célèbre passage du Bourgeois gentilhomme, où le père de M. Jourdain, qui ne faisait pas de commerce, cédait lui aussi, contre quelques louis d'or, des étoffes, non à des clients mais à ses amis. L'application de la TVA 1 aux universités et donc aux bibliothèques universitaires (BU) vient aussi rappeler que nous participons à un service supposé commercial. Nous ne sommes pas des organismes à but lucratif, nous sommes cependant aussi des commerçants, supposés ajouter de la valeur à ce que nous vendons 2 (voir encadré page suivante).

Qu'est-ce que le prêt entre bibliothèques ?

Le prêt entre bibliothèques (PEB) était et n'est encore théoriquement qu'un service destiné à compléter les collections d'une bibliothèque ou à en combler les lacunes.

Aucun établissement ne peut aujourd'hui atteindre l'exhaustivité documentaire. Lorsqu'un document manque dans une bibliothèque, elle l'emprunte (cas des livres) ou en achète la reproduction (cas des périodiques) 3 à une autre bibliothèque (ou établissement spécialisé) qui le possède. Elle choisit le fournisseur qui rend ce service le plus rapidement et au meilleur coût. Dans une bibliothèque scientifique, ce service n'est utilisé que par les chercheurs et les doctorants, très minoritaires en nombre.

L'organisation du PEB suppose réalisées deux conditions, localement et nationalement. Localement, cela suppose l'existence d'une politique de développement des collections, qui fera le tri entre l'essentiel et l'accessoire et permettra d'accéder à la documentation qui ne peut être systématiquement achetée. Le PEB ne doit cependant pas être transformé en incitation à échapper à l'obligation d'acheter la documentation nécessaire, sous prétexte que l'on trouvera toujours ailleurs la documentation manquante. Il faudrait donc disposer d'une évaluation de son coût financier pour décider d'un achat temporaire ou définitif.

Nationalement, le PEB suppose l'existence d'un réseau relativement structuré, organisé et cohérent, dans lequel chaque bibliothèque trouve sa place.

Qu'en est-il en France ?

En France, les plans de développement des collections ne semblent pas très nombreux ; c’est un euphémisme... Il n'existe pas de réseaux (sérieux...). Aux Etats-Unis, de très nombreux réseaux partagent au mieux leurs compétences scientifiques, organisent la circulation de l'information sous toutes ses formes et consentent à leurs membres des avantages mutuels, y compris financiers. On peut citer SULAN (State University Library Automation Network, Indiana), WRLC (Washington Research Library Consortium, Washington, DC), TRLN (Triangle Research Libraries Network, North Carolina), etc.

En France, le PEB tente, par des moyens désordonnés, sans vision d'ensemble, de masquer les nombreuses défaillances des bibliothèques, la seule solution, depuis de nombreuses années, ayant consisté à créer les CADIST (centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique). Mais sont-ils la meilleure solution ?

Les chiffres

De nombreuses plaintes s'élèvent concernant l'accroissement que connaîtrait le PEB en France ces dernières années. Une récente circulaire ministérielle (95-539 du 6 décembre 1995) précise même que « depuis de nombreuses années, [le PEB] est une activité majeure et en croissance continue”. Avec des acquisitions scientifiques insuffisantes et en l'absence de programmes coopératifs d'acquisitions, on pourrait s'attendre à une inflation anormale du PEB à la fois en valeur absolue et en valeur relative.

Pour avoir une idée précise, il faudrait disposer de statistiques spécifiques : avoir un Annuaire des bibliothèquespar section et non pas global par université. On ne peut donc faire d'enquête nationale sur plusieurs années que pluridisciplinaire. On peut aussi utiliser le rapport Laissus (1), étude portant sur un petit nombre de sections scientifiques, mais sur une seule année, 1991.

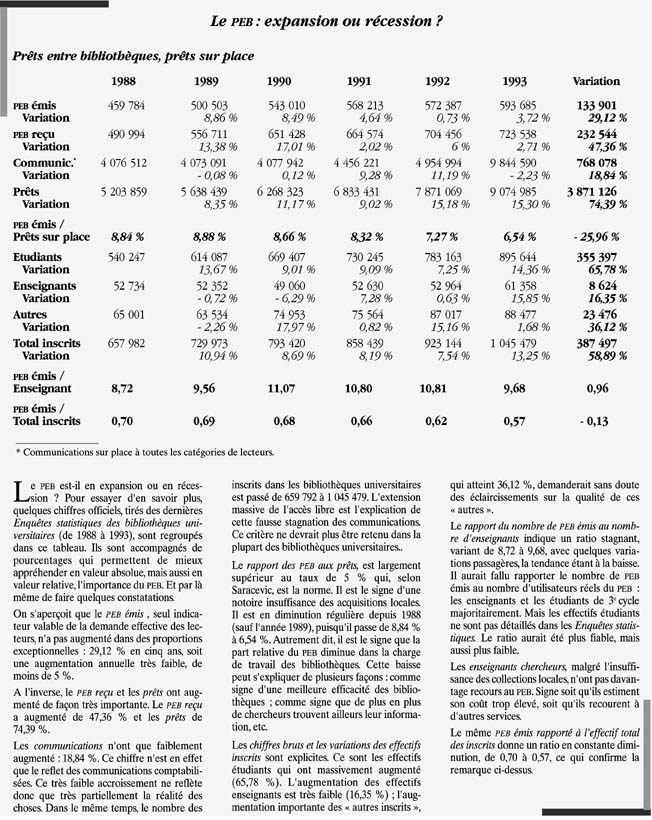

L'encadré « Le PEB : expansion ou récession ? » (voir page suivante) tente de donner une réponse au moins partielle, à partir des ESGBUde 1988 à 1993, dernière année disponible. Le PEB national, toutes disciplines confondues, connaît une expansion très modérée : + 29,12 % en 6 ans (soit 4,85 % par an), par rapport au nombre des prêts qui s'accroît massivement : + 74,39 % (soit 12,40 % par an). Et le ratio du nombre de PEB émis/nombre de prêts diminue de façon constante sur la période considérée. Il passe de 8,84 % en 1988 à 6,54 % en 1993 (à l'exception de l'année 1989). Chiffre cependant supérieur au chiffre reconnu « normal » dans les études de T. Saracevic , soit 5 % en moyenne (3).

Selon le rapport Laissus, ce ratio est de 9,07 %. Il est donc supérieur au chiffre national, toutes disciplines confondues (8,32 %) et s'élève presque au double de la norme, indiquant un déficit documentaire général important des collections locales (la médiane est 10,93). Cependant, ce chiffre cache des variations allant de 1,19 % à 17,26 % : le ratio individuel de chaque bibliothèque est un indicateur intéressant à la fois quant à la nature de la bibliothèque et de l'université, la nature des achats et peut-être la qualité de la gestion documentaire.

Il serait certainement utile de pouvoir étudier le ratio des PEB consentis aux chercheurs par rapport aux prêts qui leur sont faits, mais ce dernier chiffre ne figure pas dans l' Annuaire des bibliothèques universitaires. Il serait certainement très supérieur aux 9,07 % constatés, et pourrait être un indicateur de satisfaction des chercheurs dans chaque bibliothèque.

A défaut, on peut étudier le nombre de PEB émis par enseignant-chercheur, puisque les enseignants-chercheurs en sont les utilisateurs majoritaires. Après une augmentation en 1989 et 1990, la tendance semble être à la diminution de 1991 à 1993 : on passe de 10,80 à 9,68 PEB par chercheur et par an. Le PEB a connu une croissance très modérée sur six ans, et sa part relative diminue – tout en restant trop élevée par rapport à la norme.

Ce n'est donc pas l'augmentation du PEB émis qui pose un problème en soi, mais l'augmentation plus nette du PEB reçu et l'augmentation massive du prêt à domicile et de la lecture sur place. Sur cette période de six ans, le PEB reçu a augmenté de 47,36 % et les prêts de 74,39 %, ce qui a obligé les BU à consacrer plus de temps, donc plus de personnel à ces activités, et pose un problème évident à certaines. Lorsqu'une BU est à la limite de ses capacités, doit-elle répondre favorablement aux demandes de PEB venues de l'extérieur ? Ou, au contraire doit-elle (ou n'est-elle pas naturellement tentée de) freiner cette demande extérieure, soit très officiellement, soit indirectement par des moyens subalternes 4 ?

Les utilisateurs et le personnel

Dans une bibliothèque scientifique, le PEB ne dessert qu'une très petite minorité de la population universitaire.

Les utilisateurs

Cette constatation est assez souvent faite, même en France : « 98 % des usagers (du PEB) sont des chercheurs ou des thésards et ce pourcentage représente une faible partie des universitaires », dit Marie-France Such (2, p. 155).

Au terme d'une enquête sur l'affectation des personnels dans les services, faite à la BU de Nice et publiée en 1989, Brigitte Eyriès, Sophie Juan et Michel Meinardi ont estimé que seul 1,51 % des étudiants de 3e cycle utilise le PEB (4). Le rapport Laissus (1, tabl. 29) estime que le PEB dessert à 99 % des lecteurs de 3e cycle et des chercheurs.

Dans un article publié en 1992, Charles Robinson, directeur de la Baltimore County Public Library (Maryland) (5), après avoir indiqué la somme énorme dépensée par sa bibliothèque pour le PEB, ajoute qu'il est « un service très apprécié par... 2 % des utilisateurs de la bibliothèque ». Thomas H. Ballard, directeur du Jackson-Hinds Library System (Jackson, Miss.) donne encore des chiffres qui indiquent les priorités en lecture publique : « Le PEB s'est accru seulement d'un million durant les dix dernières années, tandis que les prêts se sont accrus de près de trois cents millions ». Et, ajoute-t-il, le ratio du PEB par rapport aux prêts a aussi diminué régulièrement pour atteindre seulement 0,38 % (6).

Et, continue B. Eyriès, les tâches sont telles que le personnel donne 12,35 % de son temps total pour cette « activité marginale pour les étudiants » qu'est le PEB, d'où un déséquilibre caractérisé par rapport aux autres tâches : le personnel consacre quatre fois moins de temps par usager aux autres fonctions.

Quant à C. Robinson, il préférerait, avec les 100 000 $ annuels consacrés au PEB, rouvrir le dimanche deux des douze bibliothèques que des restrictions de crédits l'ont contraint à fermer... On ne trouve en France, et c'est dommage, aucune étude sur l'évolution des effectifs affectés au PEB dans le temps.

Aux Etats-Unis, deux publications de l'ARL (Association of Research Libraries) donnent des indications très intéressantes (7-8, p. 13). Kendon Stubbs met en relation les effectifs d'étudiants et d'enseignants, les acquisitions en livres et en périodiques et le PEB dans les bibliothèques de l'ARL de 1985/86 à 1990/91. Durant cette période, les effectifs étudiants ont augmenté globalement de 10 % (11 % pour les étudiants doctorants ou graduates) ; les effectifs enseignants ont augmenté de 16 %. Dans le même temps, les achats de livres ont diminué de 15 % et les abonnements ont été réduits de 2 %. Cette conjoncture a entraîné une augmentation de 47 % des emprunts et de 45 % des prêts entre bibliothèques américaines.

Le personnel

Le personnel n'a augmenté que de 6 % globalement, soit presque 2 fois moins que les étudiants et 3 fois moins que les enseignants. Les effectifs affectés au PEB n'ont que peu varié en valeur absolue (8, 9) : dans chaque bibliothèque, ils sont passés, en équivalent temps plein et toutes catégories de personnel confondues, de 9,62 en 1987 à 10,47 en 1992.

Si on exclut de la statistique les très grands établissements à vocation nationale – National Library of Medicine, National Library of Canada, National Library of Agriculture et le Canadian Institute for Scientific and Technical Information (CISTI) –, l'effectif moyen se réduit respectivement à 7,32 en 1987, et 8,2 en 1992. En raisonnant en médiane, on arrive aux effectifs de 6,6 en 1987, et 7,5 en 1992. Soit, dans les deux cas, une augmentation de 0,85 ou 0,83 équivalent temps plein.

L'essentiel de l'augmentation d'effectif est le fait d'étudiants recrutés pour les tâches matérielles. Il n'y a donc pas eu de corrélation entre l'augmentation du PEB et celle du personnel. On ne peut qu'être étonné de constater qu'avec des effectifs presque stables, les bibliothèques de l'ARL ont pu absorber une augmentation de 45-47 % du PEB, ce qui implique un accroissement important de la productivité. L'introduction de systèmes informatisés de PEB, en particulier d'OCLC, en est une des explications. Il est dommage que nous n'ayons pas d'étude équivalente en France sur ce sujet.

Le coût

Le service du PEB coûte très cher, si l'on ne limite pas le calcul aux coûts apparents et directement visibles : le prix des photocopies elles-mêmes (10). Il faut en effet y intégrer les salaires et coûts induits divers.

Un calcul fiable sera très utile, et permettra de choisir entre achat ou accès. Vaut-il mieux acheter le document demandé ou avoir recours au PEB ? Cette question fondamentale ne semble pas avoir été posée en France. Peut-être vaut-il mieux acheter un livre ou même prendre un abonnement, donc en avoir un usage permanent et définitif pour tous les lecteurs d'une bibliothèque, plutôt que d'« acheter » un usage temporaire ou partiel du même document par l'intermédiaire du PEB et pour un seul lecteur. Ensuite, on pourra, dans le cas où on a recours au PEB, se demander qui doit payer : la bibliothèque ou le lecteur ?

La vérité des prix

Quel est le prix de revient d'un PEB ? Un texte ministériel avait indiqué jadis que le tarif recommandé nationalement 5 reflétait tous les coûts de production, y compris les coûts du personnel chargé d'effectuer les photocopies – exception faite du prix d'achat des documents, livres ou périodiques 6. On peut fortement en douter. Peut-on sérieusement penser que 33 F environ (il n'y a plus de tarif unique) suffisent à couvrir les frais ?

Il faut ajouter aux dépenses de la bibliothèque qui envoie, les frais de celle qui reçoit, réels et rarement évoqués. C'est en faisant ces calculs que la formule d'un bibliothécaire américain prend toute sa valeur : « Le prêt entre bibliothèques devrait proprement être caractérisé comme un sacrifice entre bibliothèques(interlibrary sacrifice), parce que nous nous sommes focalisés naturellement, lorsque nous en déterminons le coût, sur une série étroitement définie de problèmes » (11).

Le calcul des coûts réels permettrait d'avoir une vue d'ensemble du coût par bibliothèque, pour toutes les BU qui participent au système et pour la collectivité. Ce coût global, mis en rapport avec le service rendu, permettrait de trouver d'autres solutions moins coûteuses et plus rationnelles.

Chacun connaît les opérations nombreuses que suppose chaque PEB (12, p. 80-81; 13). Il serait impératif d'y intégrer aussi les salaires des employés participant à la chaîne du service dans et hors de l'université. Même si certain logiciel permet d'aider à la facturation, ce travail reste lourd : tenue des états de vente, fabrication des factures, traitement par l'agence comptable, vérification de l'encaissement des sommes, coût du traitement des chèques et des virements, qui ne sont pas à la charge des bibliothèques ni des universités, mais que la poste, c'est-à-dire la collectivité, prend à son compte, par un transfert de charge (le traitement d'un chèque est de près de 15 F).

Réseaux et gestion des données

Le coût de la gestion des données sur le réseau est exceptionnellement élevé en France. Jusqu'en 1995, l'utilisation des services du SUNIST était facturée à la durée, ce qui revenait aussi cher au prêteur qu'à l'emprunteur. OCLC a une politique plus réaliste : sa tarification du système ILL se fait à la transaction, le prêteur est légèrement avantagé.

Les prix du réseau

En 1996, l'ABES vient de publier ses nouveaux tarifs, qui sont peu convaincants. Tout d'abord, si on a enfin une facturation à la transaction et non plus à la durée, les bibliothèques prêteuses seront aussi facturées à la demande reçue, avec cependant un sursis en 1996, indique le tarif officiel ; la circulaire ministérielle déjà citée mentionne pourtant que « seules seront facturées désormais les transactions correspondant aux demandes émises par les bibliothèques emprunteuses ». Le premier numéro d'Arabesques, bulletin de l'ABES, ne mentionne plus cette facturation aux bibliothèques prêteuses...

Si on veut inciter les bibliothèques à participer au réseau, non seulement il ne faut pas pratiquer de tels tarifs, mais encore moins taxer les bibliothèques prêteuses : il faut au contraire encourager ces dernières de façon réaliste, par l'instauration d'un crédit.

D'autre part, la tarification dégressive proposée aboutit à des résultats étranges. Pourquoi une telle différence entre le haut et le bas du barème ? Pourquoi la première demande (et les 99 suivantes) devraient-elles coûter 14 fois plus cher – 7 F – que la 4 001e demande (et les suivantes – 0,50 F) ? Pourquoi le coût global d'un PEB – demandes émise et reçue – varie-t-il de 1 à 10 F selon la tranche de facturation ?

Le service rendu n'est pas à la hauteur du prix facturé. Parmi les services utiles, l'ABES aurait pu jouer le rôle de « chambre de compensation », comme doit le faire le système belge de PEB IMPALA. Cette fonction permet à chaque bibliothèque de ne recevoir en tout et pour tout qu'une seule facture à régler annuellement au service de compensation (ou éventuellement un crédit).

Il serait plus rationnel de ne plus facturer définitivement que les demandes émises, et d'avoir une tarification unique quel que soit leur nombre, ce qui faciliterait l'établissement d'un tarif national et simplifierait la facturation au lecteur. En effet, chaque établissement devra calculer un coût moyen annuel de gestion des demandes, différent selon les bibliothèques, et interdira l'instauration d'un tarif unique – si jamais on veut revenir à cette pratique utile.

La facturation du service rendu à la bibliothèque par l'agence comptable de l'université est un autre exemple. C'est à peu près la seule « participation » à laquelle certaines universités ont pensé pour les bibliothèques : leur faire payer un service qui jusque-là était pris en charge par le budget général de l'université ! Tout en tenant un discours hypocrite sur l'état des bibliothèques dont elles sont désormais supposées responsables, les universités se sont empressées de les traiter comme n'importe quel autre service et non pas comme un service « commun », au service de tous 7.

Le personnel

Un personnel très nombreux de toutes catégories est affecté au PEB. Dans le cas des bibliothèques plus prêteuses qu'emprunteuses, cette charge peut être très mal vécue : le personnel étant détourné du service de la BU d'affectation, il travaille pour les lecteurs des autres universités, mais serait mieux utilisé s'il travaillait au service de la section et ce redéploiement résoudrait bien des problèmes.

Un service de PEB semble une application parfaite de la seconde loi de Parkinson, selon laquelle les fonctionnaires se créent mutuellement du travail. Ce qui non seulement justifie leur existence, mais encore leur permet de demander la création d'emplois nouveaux pour exécuter les tâches nouvelles qu'ils s'infligent. Il est extraordinaire de voir le nombre de fonctionnaires nécessaires pour qu'un chercheur puisse lire quelques pages de photocopies.

L'affranchissement

Depuis plusieurs années, en théorie seulement, les bibliothèques doivent payer les frais d'affranchissement des envois de photocopies ; cette obligation est désormais en vigueur depuis 1996 pour les envois de livres. En courrier rapide, l'envoi d'un article photocopié de 10 pages (plus son enveloppe) revient à 6,70 F et à 4,20 F en pli non urgent (au tarif de février 1996). Et l'envoi d'un livre de poids moyen revient à 30 F (soit le double pour un aller-retour).

Le droit de copie

Il faudrait y ajouter la redevance de copyright, qui sera élevée. L'Institute for Scientific Information (ISI), qui fournit des tirés à part (et des photocopies) par son système The Genuine Article, a payé une moyenne de 2,65 $ de redevance au Copyright Clearance Center – qui gère aux États-Unis les redevances de droit d'auteur – par article vendu en 1993 (3,90 $ en 1996) (14) CARL-Uncover demande 4 $ par article télécopié, soit entre les deux tiers et les quatre cinquièmes du prix demandé en France pour un même service...

Enfin, la notion de fair usene sera pas admise en France comme elle l'est dans certains pays pour les organismes d'enseignement ou sans but lucratif. Le CNRS, le premier à se mettre en règle vis-à-vis du copyrighten 1996, ne versera que 6 F de redevance par document fourni. Somme jugée trop élevée par le bibliothécaire ou le chercheur, il va sans dire...

Les tarifs

Les tarifs pratiqués en France ne sont en rien justifiés. Certaines estimations ou évaluations récentes et moins récentes viennent des Etats-Unis.

Dès la fin des années 70, de nombreuses études se sont attaquées à cette évaluation. Information Systems Consultants, Inc. a passé en revue plus de trente études de coût (15). Parmi ces études, certaines sont arbitrairement très connues et citées. En particulier, les trois rapports faits par King Research, Inc. en 1977, 1981 et 1985, ainsi que l'étude de Herstand de 1981.

Charles B. Lowry, ancien directeur de la bibliothèque de l'université du Texas, à Arlington (UTA), se plaignait en 1990 du système de voucher (coupon) mis en place par les bibliothèques du Texas pour le PEB : « Un coupon de PEB de l'Etat du Texas revient à la bibliothèque de l'UTA, à l'université et à l'Etat à plus de 40 $ en frais de paperasserie, simplement pour régler un malheureux dollar à la bibliothèque prêteuse » (11). Une constatation de bon sens dont le rapport de King Research, Inc. relève l'absurdité d'une façon générale : « Le coût de préparation d'une facture et de rédaction d'un chèque est souvent plus élevé que la compensation financière recherchée » (15, p. 10).

Dans un article de 1992, Charles Robinson, directeur de la Baltimore County Public Library (Maryland), remet en cause certaines pratiques courantes dans les bibliothèques publiques américaines (5). Parmi celles-ci, le PEB : « Nous dépensons une montagne d'argent, soit de notre municipalité, soit de notre Etat, soit de l'État fédéral au titre du LSCA (Library Service and Construction Act) 8, pour le PEB... Ma bibliothèque dépense environ 100 000 $ par an pour l'équivalent de trois emplois à plein temps et pour envoyer un camion tous les jours au centre du réseau déposer et rechercher le PEB. Dans le comté de Baltimore, cela coûte 8,33 $ pour chaque livre qui entre ou qui sort. Cela ne tient pas compte d'à peu près 30 $ par document que l'Etat dépense pour le réseau ». On arrive, tous frais compris, à 38,33 $ en moyenne en 1990, pour un PEB complet (aller et retour d'un document prêté ou transmission d'une copie).

En 1991, Maryline Roche est chargée par le Research Library Group (RLG) de calculer le coût exact de la fourniture d'un document, coût global bien entendu (16). Ce coût total était en 1991 de 29,55 $. Sur cette somme, 10,93 $ sont à la charge de la bibliothèque prêteuse, soit 37 % ; la bibliothèque acheteuse supportant 18,62 $, soit 63 %. Chiffre capital, la part du personnel s'élève à 77 % du total : les charges « invisibles », celles dont nous tenons si peu compte en France, sont donc écrasantes. Prenant en compte l'inflation moyenne annuelle, Herbert S. White, estime qu'un PEB revient à 36 $ en 1995 (17) (voir tableau 1).

Pour une évaluation en valeur 1995, il semble donc que l'on puisse retenir le chiffre de 36 $, soit environ 180 F par PEB (pour un dollar à 5 F). Les 38,33 $ cités par C. Robinson pour la lecture publique sont très voisins de ce chiffre (+ 6,47 %). Si on utilise le taux de 7 F pour un dollar, qui, en pouvoir d’achat, reflète mieux la réalité selon les économistes, chaque PEB revient à 252 F.

S'enrichir en prêtant ?

Des coûts aussi élevés permettent d'en finir avec un certain discours. On a pu dire que le PEB « rapporte » à la bibliothèque « vendeuse », raisonnement qui ne tient pas compte du personnel affecté au service ; un chiffre d'affaire élevé ne signifie pas un bénéfice réel. La technique actuelle de photocopiage ne permet ni gain de productivité ni économie d'échelle : plus une BU vend de photocopies, plus il lui faut de matériel et de personnel. Les coûts varient de façon exactement proportionnelle avec le volume de traitement à effectuer.

Le coût du service de vente de photocopies dépasse sans le moindre doute le « bénéfice » que pensent en retirer certaines BU.

Les conséquences

Ce coût devrait permettre de définir une politique de PEB en toute connaissance de cause : choisir entre acheter ou non et entre l'achat temporaire ou définitif. En ce qui concerne les livres, il est évident que l'on aurait intérêt à acheter définitivement tout ouvrage de 180 F (ou 252 F) plutôt qu'à le demander en PEB 9.

Pour les périodiques, il faudrait tenir des statistiques précises des achats de photocopies, et déterminer à quel moment il est plus rentable de prendre un abonnement plutôt que d'acheter des photocopies. En tenant compte du coût réel du PEB, on atteint rapidement le prix moyen d'un abonnement. En 1995, le prix moyen d'un abonnement scientifique recensé dans le Science Citation Index était d'environ 570 $ (18), soit 2 840 F pour un dollar à 5 F, ou 3 990 F pour un dollar à 7 F. Dans la première estimation, onze articles photocopiés seulement payent un abonnement ; dans la seconde, seize. Ce qui est très peu.

Qui doit payer ?

La seconde problématique est celle du financement de cette charge. Qui doit payer ? La bibliothèque ou le lecteur ? Les bibliothèques doivent-elles se facturer entre elles les frais de PEB qu'elles encourent ?

En France, poser la question, c'est évidemment donner la réponse. Il ne viendrait à l'esprit de quiconque l'idée de donner une réponse autre que positive. On voit parfois les sections d'une même BU se facturer leur PEB entre elles au prix fort… Les maigres budgets et la dureté des temps en sont peut-être la cause.

Mais on pourrait très bien imaginer une autre conception qui verrait des établissements s'entendre pour ne pas se facturer le PEB. Cela ne signifierait pas une gratuité totale, puisque chacun payerait pour l'autre, ce qui supposerait un échange global équilibré. Cette solution n'est pas si utopique puisqu'elle a cours aux États-Unis dans les nombreux consortiums ou groupes de bibliothèques.

Une enquête de l'ARL donne des chiffres intéressants (8). Les bibliothèques de l'ARL qui participent à un consortium quelconque ne se facturent pas le PEB entre elles, mais 88 % d'entre elles le facturent aux bibliothèques avec lesquelles elles n'ont pas d'accord de réciprocité. En 1992, le prix moyen était de 10 $ pour un prêt de livre, et de 7,82 $ pour l'envoi d'une photocopie.

Plusieurs arguments sont invoqués dans ce cas. Certaines bibliothèques veulent recouvrer une partie au moins du coût du service (77 %), seules 9 % espérant récupérer tous leurs frais. D'autres (37 %) espèrent ainsi dissuader des demandes excessivement nombreuses ! En quelque sorte, il s'agit d'un ticket modérateur, visant uniquement à freiner la consommation. Et la plupart des bibliothèques (66 %) sont conscientes qu'elles ne récupèrent pas leurs frais.

Le lecteur

Deux types de raisonnement sont possibles. On peut penser que le seul service qu'une BU doive offrir « gratuitement » consiste à mettre à la disposition de ses lecteurs son stock de documents ; tout service supplémentaire doit donc être payant. On peut penser au contraire que la BU devrait mettre à la disposition de ses lecteurs toute la documentation dont ces lecteurs ont besoin et qu'elle devrait ainsi en tirer les conséquences sur le plan financier.

Dans le premier cas, c'est aux lecteurs de prendre en charge les défaillances de la bibliothèque, c'est-à-dire de payer la documentation qu'elle n'est pas capable de leur fournir « gratuitement » sur place. Dans le second cas, c'est à la BU de prendre en charge ses propres défaillances, c'est-à-dire de prendre sur son budget les coûts du PEB.

La bibliothèque

Les arguments en faveur de la seconde solution devraient emporter l'adhésion. En effet, même les lecteurs relativement bien servis par une BU scientifique ne peuvent se passer du PEB.

A plus forte raison, des chercheurs qui ne représentent pas les très grands axes de recherche devront encore plus compter sur le PEB. Ils devront payer sur leurs crédits de recherche une partie plus ou moins importante de la documentation dont ils ont besoin. Et, de plus, ils devront attendre : les délais, même raccourcis, existent toujours. Pourquoi les utilisateurs du PEB devraient-ils être pénalisés deux fois, une première fois par l'obligation d'acheter la documentation qui leur est nécessaire et que la bibliothèque n'a pas eu la prévoyance d'acheter et une seconde fois par les délais ?

Tous les chercheurs ont droit au même traitement au moins dans la même université. Si l'on peut admettre que certains délais sont inévitables pour la fourniture des documents 10, il est plus difficile d'admettre que certains soient dans l'obligation de payer leur documentation dans des proportions plus ou moins grandes 11. Si l'on ne raisonne plus localement, mais si on compare les universités entre elles, ces remarques peuvent être étendues aux CADIST, qui introduisent une disparité évidente (voir encadré page suivante).

Ce raisonnement a convaincu dès l'origine bon nombre de bibliothèques américaines, en particulier de recherche. Une enquête de 1992 indique que 45 % des bibliothèques de l'ARL prennent à leur charge l'intégralité du coût des emprunts et des achats faits à l'extérieur. 23 % des mêmes bibliothèques subventionnent largement ce service : la moyenne de la subvention atteint 12,89 $, ce qui couvre souvent la plus grande partie du coût estimé (8). Ainsi, dans 68 % de ces bibliothèques, le PEB est « gratuit » (ou quasi gratuit) pour le lecteur.

En France, nous avons choisi de faire payer le lecteur. Mais avons-nous réellement choisi ? Choisir suppose une décision consciente, volontaire et rationnelle, fondée sur des faits et des arguments. Or nous sommes beaucoup plus en face d'une pratique que d'une réelle décision. Pourquoi changer une pratique qui permet de transférer sur le lecteur le coût de la documentation ?

Cette attitude est aussi plus profondément révélatrice d'un refus d'assumer la responsabilité fondamentale d'une bibliothèque. Elle pourrait être mise en parallèle avec la facturation d'autres services, souvent nés des technologies nouvelles, et signifie peut-être un refus ou une difficulté à assimiler ces technologies, que Hugh C. Atkinson a qualifié de « divorce from technology » (19).

Et, de façon surprenante, les universitaires se sont particulièrement bien adaptés à ces pratiques, que ce soit en France ou de l'autre côté de l'Atlantique. Notre raisonnement implicite se résume ainsi : « Payez, attendez et... soyez contents ». Avant l'ère du photocopieur, chaque chercheur copiait à la main les (parties des) documents dont il avait besoin. Avec le photocopieur, même en accès libre, le service a été et reste payant, sous prétexte que « l'alternative » existe : continuer à copier à la main.

Des choix incohérents

Dès l'apparition des bibliographies informatisées en ligne, les bibliothécaires ont fait payer les recherches, même s'il n'y avait pas d'alternative due à la présence de bibliographie papier dans la bibliothèque. Au lieu d'offrir un service, celle-ci offre la possibilité d'utiliser ce service... moyennant finance. Les contradictions ne manquent pas.

Dans le même temps, il ne viendrait à l'esprit d'aucun bibliothécaire de facturer la consultation des livres et des périodiques, qui pourtant ont aussi été payés, comme les interrogations en ligne ; ou de faire payer chaque utilisation de l'OPAC (qui coûte très cher)…

L'utilisation des CD-Rom bibliographiques est également gratuite dans les bibliothèques qui, éventuellement les montent en réseau (qui coûte très cher lui aussi) : quelle raison peut justifier cette différence de traitement avec les interrogations en ligne ? Ainsi, tel chercheur bénéficiera-t-il de la gratuité si la bibliothèque a acheté tel CD-Rom bibliographique, et tel autre chercheur devra payer une interrogation en ligne : peut-on le justifier ? Non, pas plus qu'on ne peut justifier de faire payer le PEB.

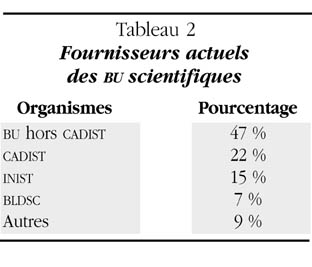

Les fournisseurs actuels des BU françaises

Quels sont les fournisseurs actuels des BU scientifiques ? (cf. le rapport Laissus [1, tabl. 31], et le tableau 2 page suivante). Elles sont très traditionalistes : elles s'autofournissent à 47 %, ces 47 % représentant un grand nombre d'établissements. Les CADIST ne satisfont que 22 % des besoins, soit un total de 69 % pour le circuit universitaire. L'INIST (Institut de l'information scientifique et technique) et le BLDSC (British Library Document Supply Centre) inter- viennent respectivement pour 15 % et 7 %, soit un total de 22 %, trois fois moins que les BU, mais autant que les CADIST. Résultat d'autant plus intéressant que ni l'INIST ni le BLDSC ne sont financés sur le budget des BU. Dans le cas du BLDSC, l'investissement n'est même pas fait sur le budget français, alors que les CADIST reviennent fort cher dans le budget de la Sous-direction des bibliothèques.

Ces moyennes peuvent cacher des disparités importantes. Par exemple, Lyon I ou Rouen utilisent le circuit universitaire respectivement pour 87,10 % et 85,20 %.

Au contraire, les CADIST fournissent 40 % des demandes de Rennes. Le BLDSC fournit 37 % des demandes de Paris XI-Orsay, l'INIST 30 % des demandes de Clermont-Ferrand. Ces trois derniers exemples semblent indiquer une politique délibérée. Reste la rubrique « autres », qui recouvre les bibliothèques non universitaires. Les fournisseurs dits commerciaux (à but lucratif) ne figurent pas au bilan, alors qu'aux États-Unis, des études de plus en plus nombreuses comparent les avantages respectifs des fournisseurs commerciaux et non commerciaux (20, p. 144-200). Une enquête récente de l'ARL fait le point sur l'usage de ces services (21).

Le coût global du PEB en France

Les derniers chiffres disponibles permettent de calculer le coût national du PEB émis, celui qui reflète les demandes des lecteurs. En 1993, les 593 685 demandes émises (22, tabl. 19) ont coûté, à raison de 252 F la demande, la somme de 149 608 620 F. Même s'ils sont peut-être supérieurs à la réalité, ces chiffres donnent un ordre d'idée de l'argent dépensé par la collectivité. Ils représentent le budget total, « coûts de personnel inclus », des quatre premières bibliothèques (inter)universitaires françaises : Sorbonne, Montpellier, Bordeaux, et la BNU de Strasbourg (150 265 974 F) (22, tabl. 25).

Ne peut-on pas faire mieux avec une telle somme ? Il paraît évident qu'en France, l'importance – toute rela- tive – du PEB est due au manque local de documentation de recherche, lui-même dû au manque de crédits spécifiquement destinés à la recherche. Vaste problème.

Les dotations budgétaires des bibliothèques sont essentiellement fondées sur des critères d'enseignement : les étudiants inscrits en faculté fournissent les (maigres) budgets de fonctionnement, soit par les subventions ministérielles, soit par les droits d'inscription. La dotation dite « fonctionnelle » est un alibi : elle ne permet même pas d'acheter la documentation de base minimale en périodiques dans les disciplines scientifiques. Les BU se trouvent donc dans l'obligation de faire fonctionner une bibliothèque d'enseignement et une bibliothèque de recherche, avec, en fait, seulement des crédits d'enseignement. Ce qui pourrait expliquer l'effort disproportionné en personnel consenti pour le PEB, destiné à compenser le manque de documentation adéquate.

Mais c'est plutôt par habitude inconsciente que par décision raisonnée que se fait ce choix. En effet, si cette pratique était consciente, les bibliothèques françaises apporteraient une compensation en personnel, et une compensation financière. Le PEB serait pris en charge par le budget de la BU, ou on étudierait une telle possibilité, même si on ne la mettait pas totalement en pratique par manque de crédits.

Propositions

Une première solution semble tellement évidente qu'on ose à peine la proposer. Ce serait simplement d'augmenter les crédits destinés à la documentation de recherche. Une augmentation des abonnements scientifiques ferait rapidement diminuer le volume du PEB.

Dans les autres disciplines – lettres et sciences humaines, par exemple – où les monographies sont plus usitées, le résultat serait identique. Non seulement le volume du PEB diminuerait, entraînant une baisse de son coût global, mais encore le nombre de prêts locaux augmenterait aussi grâce à cette documentation nouvelle. Le turn over de la bibliothèque augmenterait à son tour, faisant ainsi diminuer le coût moyen du prêt ou de la consultation d'un document.

Dépenser plus, immédiatement, en acquisitions ferait faire des économies à long terme, tout en augmentant l'efficacité des bibliothèques. Cette solution peut sembler paradoxale, voire passéiste à plus d'un titre, surtout en un temps où l'on annonce l'irruption de l'édition électronique. Elle ne paraît cependant pas si rétrograde à de très bon esprits. Sous l'impulsion de Richard de Gennaro, l'université de Harvard n'a jamais acheté autant de livres, alors que la plupart des autres bibliothèques universitaires américaines sont contraintes de diminuer massivement leurs achats de livres par suite de restrictions budgétaires. Il a convaincu les instances dirigeantes de l'université du bien fondé de ses conceptions et celles-ci continueront à financer ces acquisitions.

D'un point de vue financier, l'exemple californien est probant (23, p. 142-144). L'université de Californie a huit campus, 159 429 étudiants, 17 534 enseignants-chercheurs (ou assimilés) et personnels divers. Les bibliothèques sont importantes : 24,5 millions de volumes. Et les budgets aussi : 141 millions de dollars en tout. Six millions de documents ont été prêtés en un an, soit 37,5 documents par lecteur. Le turn overest de 27 % : plus d'un livre sur quatre est prêté chaque année. Si l'on impute la totalité du budget des bibliothèques (y compris tous les salaires de toutes les catégories de personnel) aux prêts, le coût d'une transaction est de 7,40 $. Berkeley seule prête 45 documents par lecteur et le coût global d'une transaction y est de 7,17 $. Les vingt campus de la California State University arrivent à un encore meilleur résultat : chaque transaction revient à 4,27 $. On est très loin du prix de revient exact d'une transaction de PEB...

Des réseaux critiqués

La France étant ce qu'elle est, des solutions plus centralisées seraient-elles meilleures que nos pratiques actuelles ? Trouve-t-on dans la coopération une solution idéale ? Le partage concerté des ressources, locales ou régionales, en serait-il une ? Probablement pas. Certains auteurs se sont élevés aux États-Unis contre cette notion même de partage des ressources.

On s'aperçoit en effet, à la lecture des statistiques, que le principe de base de fonctionnement d'un réseau, c'est-à-dire la coopération ou plus précisément l'échange équilibré, est un leurre. Lorsque l'échange est trop inégal, il devient rapidement un fardeau.

Comme l'écrivait C. B. Lowry (11), s'agit-il de partager des ressources ou de faire passer des coûts sur le voisin ? T. H. Ballard, dans un livre iconoclaste, concluait que les efforts et l'argent dépensés pour le PEB en lecture publique, n'en valaient pas la peine : « Une croyance totalement non fondée dans le partage des ressources comme moyen d'améliorer les services des bibliothèques a été jugée suffisante pour nous faire dépenser des millions de dollars. C'est un dogme – purement et simplement » (24).

Le PEB et le partage des ressources sont quasiment mythifiés. « De commodité pragmatique, [le PEB] est devenu un précepte moral », comme l'écrit H. S. White (25). Un dogme ou un précepte moral ne peuvent pas être remis en cause.

En lecture publique, T. H. Ballard (26, p. 19-21; 6) donne des chiffres qui semblent convaincants, tandis que H. S. White conclut qu'aucune justification, et surtout pas financière, ne peut inciter à participer au PEB.

Ces affirmations catégoriques sont-elles fondées ? Les études anglo-saxonnes semblent contradictoires, mais plusieurs problématiques se dégagent : certains auteurs ne parlent que de documentation, d'autres que de finance ; certains ne parlent que de livres, d'autres que de périodiques... Et les points de vue ne concordent pas explicitement.

Du premier point de vue, les réseaux semblent efficaces, surtout depuis l'informatisation des catalogues et du PEB. Un seul exemple récent : l'OhioLIINK 12 ou Ohio Library and Information Network, qui, dans le seul Etat de l'Ohio, permet à l'utilisateur final d'accéder au catalogue des livres des 41 bibliothèques d'université et de collège participantes, et, depuis janvier 1994, de passer commande des livres depuis son propre poste de travail.

A l'opposé, une étude économique anglaise (27) fait une démonstration claire des mérites comparés des différents systèmes et justifie les critiques de H. S. White ou de T. H. Ballard.

Le COPEMAL (The Cooperative Project East Midlands Academic Libraries) comprend cinq bibliothèques, possédant au total trois millions de volumes. Ces bibliothèques peuvent-elles offrir un service meilleur et moins coûteux que le BLDSC, en n'utilisant que leurs propres ressources ?

Durant l'année universitaire 1986/87, ces cinq bibliothèques ont émis environ 17 000 demandes de PEB, pratiquement toutes envoyées au BLDSC. 90 % de ces demandes furent satisfaites, à un coût moyen de 2,72 £, auquel s'ajoute le coût en personnel local, soit un total général de 300 000 £ (soit 17,65 £ la demande en 1986). Une étude détaillée fut entreprise pour déterminer la possibilité du COPEMAL de pourvoir à ces demandes et les conditions de délais et de coût. 26 % de demandes auraient pu être satisfaites par les bibliothèques du réseau.

L'étude révéla que le traitement d'un prêt de livre demande 22 minutes au total (toutes opérations confondues, jusqu'au retour du livre en rayon) ; et que le traitement d'une demande de photocopie exige en moyenne 20 minutes. A un salaire horaire proche de 5 £, les cinq bibliothèques auraient dépensé 400 £ de plus en n'utilisant que leurs propres ressources, pour des délais équivalents (5 jours). L'étude concluait que « si l'on s'en tient strictement aux coûts, dans des circonstances idéales, une organisation régionale... n'offrirait pas d'économies significatives ». C'est le moins que l'on puisse dire, du moins avec l'édition traditionnelle.

Les CADIST

En France, l'organisation nationale thématique, semi-centralisée, a pris la forme des CADIST. Seules 22 % des demandes de PEB passent par les CADIST des BU scientifiques. Ce chiffre permet de se poser plusieurs questions.

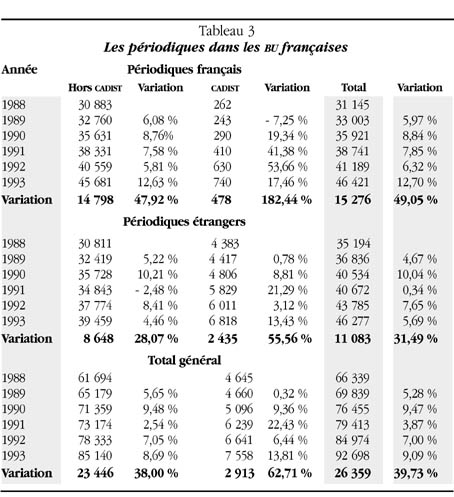

L'utilisation des CADIST est-elle en rapport avec l'investissement consenti depuis des années pour ces mêmes CADIST ? Donc, sont-ils une bonne solution ? Ils ont en effet été systématiquement favorisés (on ne peut là encore que travailler sur des chiffres nationaux et non par discipline). De 1988 à 1993, le nombre de périodiques français a augmenté de 47,92 % dans les BU et de 182,44 % dans les CADIST (tableau 3). Le nombre de périodiques étrangers a augmenté de 28,07 % dans les BU et de 55,56 % dans les CADIST. L'augmentation cumulée est de 38 % pour les BU et de 62,71 % pour les CADIST.

Aucune statistique nationale accessible ne vient démontrer que les résultats en matière de PEB sont à la hauteur de l'effort consenti pour les CADIST – scientifiques ou non. Les 22 % de part de PEB annoncés par les bibliothèques scientifiques tendraient à démontrer le contraire 13. De plus, ils ne semblent pas être la structure la plus adaptée pour la diffusion de l'information électronique.

D'autres solutions pour l'édition électronique

A quels critères devrait se conformer une des moins mauvaises solutions pour des bibliothèques scientifiques ? ll faut tenter de se placer dans une évolution rapide des technologies de l'information.

Même si aujourd'hui l'édition électronique en texte intégral des périodiques n'a pas encore bouleversé les habitudes en France – ni aux États-Unis d'ailleurs –, elle le fera un jour. Les services de PEB ne fournissent encore que du papier aux lecteurs. Ces dernières années, l'édition électronique a commencé par doubler l'édition papier.

Sur les trois index de citations publiés par l'ISI, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index et Art and Humanities Citation Index, seul le SCI doit commencer très timidement à indexer des périodiques uniquement électroniques 14. De même, les études annuelles du coût des périodiques, publiées par le Library Journal, n’intègrent pas, jusqu’en 1995, le coût éventuel des e-journals. Ce devait être le cas en 1996, mais cette étude qui vient de paraître y a renoncé (28).

Cependant, cette situation a déjà changé. D’une part, nombreux sont les éditeurs qui vont mettre ou ont mis à la disposition des utilisateurs, en totalité ou en partie, leurs publications périodiques sous forme électronique (Elsevier, Academic Press, Adonis, etc.). D’autre part, certains périodiques ont été créés directement sous forme électronique et ne paraîtront jamais sous forme papier. Ce sera un cas de plus en plus fréquent.

Et nombreux parmi eux sont les périodiques « sérieux » : sur 181 journaux électroniques recensés en 1994 par l’ARL (29), 73 ont des comités de lecture. La même étude faite en 1995 (30) recense 139 journaux à comité de lecture, soit un doublement en un an. Pratiquement tous ces e-journalssont scientifiques ou médicaux.

Enfin plus du quart de ces titres est accessible par abonnement. Le fait que les autres titres sont gratuits ne reflète pas la magnanimité des éditeurs, mais simplement la nature encore très expérimentale de ce média : les producteurs sont en train de tester le marché. En effet, les titres payants peuvent déjà être très chers : le plus cher vaut 4 500 $, une revue anglaise d’engineering 800 $. Le prix moyen d’un e-journal en 1995 s’élève à 754 $, ce qui nous éloigne sensiblement du mythe de la gratuité de l’information électronique. Et pour couronner le tout, ces services, gratuits ou payants, sont et seront accessibles à tous, y compris à l’utilisateur final.

Une véritable concurrence s'instaurera entre médias et entre fournisseurs, ce qui pourrait entraîner un changement de comportement des utilisateurs du PEB et des bibliothèques. Dans une BU, le chercheur n'est qu'un « client captif » ; en fait il n'est pas un client, mais un usager. Dans une situation de monopole, il n'y a pas de liberté de choix, donc il n'y a que des usagers. Les bibliothèques universitaires sont généralement encore, mais plus pour longtemps, en position de monopole « an-économique », avec une demande inélastique au prix (31, pt. 4, chap. 5).

En France, des changements de comportement sont déjà visibles : certains chercheurs s'adressent directement à leur fournisseur, en général l'INIST. Ils suppriment un intermédiaire, la BU, et raccourcissent les délais ; ils reçoivent les photocopies à leur laboratoire et payent le même prix... ou moins cher. Certains organismes semblent ne pas voir venir cette situation de concurrence.

Comparaison de coûts

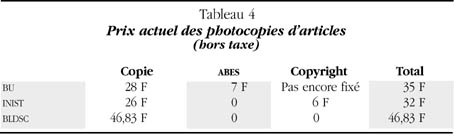

Dans l'état actuel de la tarification, une BU scientifique (ou un chercheur) a tout intérêt à passer ses commandes de photocopies à l'INIST et à ne pas passer par le réseau des BU (qui ont recours à l'ABES). L'INIST ne facture que les frais de copie, alors qu'une demande de PEB transitant par l'ABES coûtera plus cher que la simple photocopie, sans même que soit réglé le droit de copie (tableau 4, prix hors taxe pour faciliter la comparaison).

Dans les BU, le prix retenu pour la copie est de 28 F HT, prix moyen demandé de plus en plus courant, que les BU soient ou non assujetties à la TVA. La charge ABES de 7 F s'y ajoute pour donner un total de 35 F, alors que pour le même service l'INIST demande 32 F, soit 3 F de moins. Le jour – proche – où les BU payeront un droit de copie, de 6 F peut-être, qui s'ajoutera aux 35 F, on arrivera à 41 F HT, soit 9 F de plus que l'INIST pour le même service.

Mieux encore, une BU qui fait transiter par l'ABES ses demandes à l'INIST – cela arrive –, payera 7 F de plus à l'ABES, alors qu'elle pourrait économiser cette somme en s'adressant directement à l'INIST. Le coût total sera dans ce cas de 48 F, soit 16 F ou 50 % de plus que l'INIST (et même 1,17 F de plus que le BLDSC).

C'est dans cette perspective mouvante qu'une solution devrait être cherchée, qui pourra modifier certaines habitudes des bibliothécaires, ou même entraîner la disparition de certains services.

Achat ou accès

Le premier objectif doit toujours rester de fournir le plus rapidement et au meilleur coût possible la documentation demandée. La connaissance exacte de ses propres coûts est impérative pour pouvoir fixer des tarifs concurrentiels. Il faut donc être très au courant de ce qui se publie sous forme papier et électronique, ainsi que des coûts respectifs pour choisir si possible la ou les meilleure(s) solution(s).

Un second objectif devrait être de simplifier le PEB, en diminuant les sources d'approvisionnement, si possible en n'ayant qu'une seule source, ce qui simplifierait et diminuerait le travail et les procédures. Et permettrait de consacrer moins de temps, moins de monde, et moins d'argent à cette activité. L'objectif définitif serait de réduire à son minimum le PEB lui-même, avant de le faire disparaître des bibliothèques universitaires.

La théorie actuelle, qui prône l'accès généralisé au lieu de l'achat, est loin d'être satisfaisante. Le premier inconvénient est que, dans l'état actuel, il n'est pas possible de se passer du papier. Les plus fanatiques des « cybérothécaires » le reconnaissent malgré eux. La conservation ne doit pas être abandonnée au profit de l'accès. Les deux se compléteront, à l'évidence ; l'information électronique est loin d'être universelle et ne le sera pas de longtemps.

Comment donc le cybérothécaire se procure-t-il ce qui n'est pas numérique ou numérisé ? Naturellement, comme est obligé de le dire en glissant légèrement Michel Bauwens (32), en « fais(ant) appel à un service express de livraison ». Quelle déchéance pour le cybérothécaire d'avant-garde ! Faire livrer de la documentation comme d'autres font livrer des pizzas. Autrement dit, pour procurer du just in time, le cybérothécaire doit avoir recours au just in casetraditionnel 15. Imaginons, par exemple, que tous les bibliothécaires scientifiques décident de devenir cybérothécaires et suppriment tous leurs abonnements, que tous pratiquent le just in time: on verrait rapidement que le just in caseest encore et pour longtemps indispensable. Le just in timene peut exister que grâce au just in case. Ce que les bibliothécaires de bonne foi reconnaissent (33) sans pour autant être misonéistes.

Le second inconvénient est que plus d'accès et moins d'achat signifie un retour au magasin à livres. Avec tous les désagréments connus, auquel s'ajoute le fait qu'il faille payer pour voir, alors que le lecteur en général veut voir avant de payer 16.

Au contraire, l'existence de collections stockées dans des rayonnages se trouvant entre quatre murs donne aux chercheurs des moyens complémentaires d'accéder à l'information souhaitée et même à plus (browsinget serendipity par exemple) sans avoir à payer, ni avant ni après.

Un troisième inconvénient majeur réside dans le coût de l'édition électronique. Le bibliothécaire préfère le prix fixe de l'abonnement de périodique à la facturation à la copie qui sera la pratique des fournisseurs d'édition électronique.

En effet, les éditeurs ou les services commerciaux n'auront pas l'obligeance de maintenir systématiquement le système ancien de l'abonnement pour faire plaisir aux bibliothécaires. Certains éditeurs se sont lancés eux-mêmes dans la fourniture électronique de leurs documents, en ayant soin d'instaurer leur monopole exclusif de diffusion. On a pu voir facturer jusqu'à 10 $ de copyright par page. Ce qui, paradoxalement, a encouragé les bibliothécaires à souscrire un abonnement papier au lieu d'avoir recours à l'édition électronique (34). Ce système de facturation à la copie, s'il est généralisé, obligera à se poser à nouveau la question : qui doit payer ?

Politique nationale d'acquisition

La solution de l'accès généralisé sous sa forme totalitaire est à rejeter, puisqu'elle cache, sous des dehors techniques séduisants, une régression. Il faut donc d'abord avoir une politique nationale volontaire d'acquisition pour diminuer le plus possible le recours au PEB.

Pour le reste de la documentation non disponible sur place, deux possibilités semblent ouvertes : soit une organisation nationale centralisée – du type INIST ou BLDSC –, soit des regroupements locaux ou régionaux pour un accès au meilleur coût à l'information électronique. L'INIST ou le BLDSC ne sont-ils pas les établissements de recours les plus rationnels, à l'échelle d'un petit pays comme la France ou même d'un continent comme l'Europe ?

Organisation nationale centralisée

Même des bibliothécaires américains envient (20, p. 165) ce genre de système centralisé, « qui peut inspirer des sentiments vaguement nostalgiques au cœur de bibliothécaires américains ». « Notre échec à organiser un Centre national de périodiques... sur le modèle britannique si réussi est en quelque sorte le révélateur d'un échec de notre volonté ou de notre incapacité paralysante à placer l'intérêt national au dessus des intérêts locaux ». Paroles qu'il est paradoxal d'entendre de la part de bibliothécaires américains. Le BLDSC est, pour de nombreuses bibliothèques de l'ARL, le service extra-universitaire le plus connu et le plus cité, avant même les organismes américains comme UMI (University Microfilms International)... (8).

Un organisme de ce type pourrait résoudre en partie la problématique de l'édition électronique. Un organisme central pourrait en effet servir de médiateur d'information pour tous les clients, publics ou privés, il pourrait proposer des produits neufs répondant aux besoins, ou acquérir et éventuellement adapter des systèmes existants et les fournir à des prix réalistes. Mais il ne pourrait pas fournir tous les produits et services dont les BU auraient besoin.

L'accroissement des services de l'INIST coûterait certainement moins cher que le coût actuel du PEB et des CADIST. On a tendance à oublier que l'INIST est une branche du CNRS : BU et INIST émargent au même ministère. Une vision de l'avenir pourrait être plus communautaire qu'elle ne l'est aujourd'hui 17. Si l'on voit les choses à l'échelle de l'Europe, on peut aussi se demander s'il y a place pour deux organismes comme l'INIST et le BLDSC.

Regroupements

Une autre solution possible serait celle des regroupements locaux ou régionaux permettant d’accéder soit à toute l'information électronique disponible (bases de données et édition en texte intégral), soit à l'information plus pointue qu'un organisme centralisé ne pourrait fournir en totalité. Ce qui serait sans doute le seul moyen pour les petites sections scientifiques françaises et leurs maigres budgets d'accéder à l'information.

Les coûts de l'information électronique sont tels que c'est la solution vers laquelle se sont acheminées nombre de bibliothèques américaines, d'universités ou de colleges, et non des moindres et non parmi les plus pauvres. De nombreux consortiums se sont créés ces dernières années, auxquels participent aussi des établissements très riches. Ainsi, TexShare, dont fait partie l'université du Texas, à Austin ; VIVA, consortium dont fait partie l'université de Virginie avec 65 autres universités et colleges, publics ou privés ; Galileo en Géorgie ; les Big Ten (les plus grandes universités de recherche).

Le principe en est très simple. Sue Phillips, bibliothécaire à Austin, le résume ainsi : « Nous avons découvert cette sorte de force collective du groupement, qui nous a permis de multiplier la puissance d'achat de chacun de nous et d'acquérir des ressources que nous n'aurions jamais pu avoir autrement ». Ressources qui peuvent être partagées simultanément par tous les participants, au contraire des types traditionnels de coopération, fait remarquer Katherine A. Perry, coordinateur de VIVA : « Il n'y a pas la limite d'une feuille de papier qu'une seule paire d'yeux peut voir ».

Ces groupements représentent une puissance financière réelle et sont en meilleure position pour négocier des tarifs avec les fournisseurs. Chacun y est gagnant, le client obtient un meilleur tarif, et le fournisseur d'information électronique, qui vend mieux son produit, ne perd pas son temps à négocier d'hypothétiques contrats avec une multitude d'établissements, comme le reconnaît par exemple le responsable de la Britannica Online.

Il faut d'abord que les universités soient convaincues de l'utilité des services nouveaux proposés et que les bibliothèques concernées ressentent la nécessité absolue de coopérer. Les négociations avec les vendeurs exigent des bibliothécaires des qualités particulières de négociateur qui ne sont pas des plus fréquentes. Ces conditions sont-elles réunies en France, au moins pour commencer à s'engager sur cette voie ? On peut en douter. Il n'en demeure pas moins que c'est une des voies d'avenir1 18.

D'autre part, il existe actuellement, sur le marché, de nombreux systèmes d'information visant directement l'utilisateur final : le chercheur. Le risque est grand, avec des systèmes suffisamment simples et conviviaux, de voir les chercheurs se détourner encore plus des circuits traditionnels des BU.

Puisqu'ils devront payer une part de plus en plus importante de leur information, les chercheurs iront vers les solutions les plus simples et les mieux adaptées.

Les bibliothèques pourraient tenter de les apporter à leurs lecteurs, avec l'aide d'un établissement national (comme l'INIST). La bibliothèque gérerait – et à un meilleur coût – toute une palette de services que ces systèmes commerciaux forcément limités n'offriront pas (par exemple la fourniture de livres). Et pour simplifier les choses, les lecteurs eux-mêmes généreront leurs demandes soit depuis la BU, soit depuis leur bureau 19. Supprimant par là même le service du PEB tel que nous le connaissons 20.

Avril 1996