Bon ou mauvais genre

La classification des lectures et les classements des lecteurs

Une enquête sur les goûts de lecture a été menée auprès de lecteurs de bibliothèques municipales. Les titres cités ont été codés en fonction d'une grille à deux dimensions croisant les notions de contenu et de légitimité. Trois niveaux de légitimité, permettant de définir la position sociale d'une œuvre, sont définis : littérature légitime, littérature moyenne, littérature « bis ». Globalement, la hiérarchie des niveaux de légitimité des oeuvres correspond au classement culturel des interviewés, notion définie par le niveau scolaire; la notion de contenu apparaît moins pertinente que celle de niveau pour définir les goûts de lecture.

An enquiry about reading interests has been held among public library users. The titles mentioned have been coded according to a two-dimension grid including the concepts of content and legitimacy. Three levels of legitimacy are defined, which give the social situation of a work: legitimate literature, medium literature, marginal literature. Generally speaking, the levels of the works correspond to the social position of the readers - induced by the educational level; the concept of level is more accurate than the concept of content to establish the reading interests.

L'article que nous publions est issu d'une enquête sur la lecture menée aux mois de mai et juin 1980 dans quatre bibliothèques municipales de la région parisienne *. Une enquête sur la lecture, ou plutôt les goûts de lecture, et non sur les lecteurs. D'où ce choix de quatre bibliothèques de manière à toucher une population de forts lecteurs.

Le corpus ainsi constitué a été le point de départ d'une grille d'analyse des livres qui ont été « reclassés » selon un schéma délibérément plus complexe que celui des découpages traditionnels. Une approche peut-être ardue, mais aussi un moyen d'appréhender l'objet le plus insaisissable parmi tous, la lecture...

Pourquoi le sociologue aurait-il son mot à dire sur la classification des lectures, sur la répartition des oeuvres en genres ? N'est-ce pas plutôt le problème du critique littéraire, du comparatiste, du stylisticien, et bien sûr du bibliothécaire ? On pourrait penser que les enquêtes de consommation culturelle ont pour objet de constater qui consomme quoi, qui lit quoi etc. et que la catégorisation de l'objet consommé (que ce soit des livres, des films, des musiques ou aussi bien des vêtements, des voyages et des aliments) relève d'une autre spécialité : au sociologue de décrire la diffusion, l'usage, la réception, la « pénétration », dirait l'économiste, d'objets, naturels ou fabriqués en « amont », qui arrivent à l'usager avec leurs propriétés intrinsèques, leurs effets propres. La physique et la chimie, la technologie disent les propriétés des choses, la botanique dit la taxinomie et la composition des plantes, etc., la sociologie interviendrait après la production pour dire comment « ça passe », « ça rencontre la demande », par qui et comment c'est mangé.

Savoir partagé

A cette question préalable ou à ce soupçon d'impérialisme intellectuel de la sociologie, deux réponses. La première est générale : c'est que le partage des disciplines ne correspond pas à un partage des objets ou des domaines, par lequel chacun aurait ses ouailles ou ses oignons; c'est plutôt une différence de point de vue, de méthode et de problématisation. Dès lors, il y a une perspective sociologique possible sur toute chose, comme de toute autre discipline, et porter ce regard sociologique sur un objet ne consiste pas à l'annexer au catalogue des objets-de-la-sociologie. Les divisions de l'encyclopédie ne se font pas comme à Yalta, mais plutôt comme celles des territoires d'espèces différentes, que décrit l'éthologie, et qui se superposent indéfiniment en découpant chacune sur un même terrain son propre tracé. Problème bien connu des bibliothécaires, qui doivent classer les ouvrages en rayon, en un lieu et un seul, mais savent bien que chacun de ces ouvrages peut figurer sous plusieurs indices dans un catalogue systématique.

L'autre réponse est circonstancielle, à deux degrés. D'une part, il s'agit de sociologie de la culture, et là, plus évidemment qu'ailleurs, l'objet culturel ou symbolique peut difficilement être décrit indépendamment de sa perception, de sa consommation : la production même de l'objet a toujours à voir avec sa (ses) réception(s) possible(s), donc avec son existence sociale ultérieure et on s'aveugle toujours à une part de la réalité quand on autonomise l'objet culturel comme un pur produit expressif.

D'autre part, et plus précisément encore, il s'agit d'une enquête où je me suis placé dans la situation d'avoir à coder moi-même un peu plus de 1 800 livres et où j'ai connu les mêmes problèmes d'indexation que les bibliothécaires 1.

Le lecteur sera peut-être surpris qu'une enquête sur les goûts en passe par de tels détours au lieu de proposer, comme d'habitude, une liste de catégories pré-découpées dans laquelle le sujet est invité à cocher lui-même ses préférences 2. Mais cette façon de questionner, légère à l'exploitation, est moins valide du point de vue scientifique. L'homogénéité des catégories n'est pas garantie : comment croire que tous les sujets mettent le même type d'ouvrages sous des étiquettes comme « roman sentimental », « romans d'écrivains actuels », « livres techniques ou professionnels », « livres pratiques », « essais » et même « livres sur l'histoire » ou « livres d'histoire » ? Il n'y a pas de compréhension univoque de ces catégories : sur les exemples qui précèdent, tous empruntés à des enquêtes réelles, on voit bien comment le même livre peut être considéré comme « sentimental » ou « contemporain » selon le souci qu'a l'interviewé de la « légitimité culturelle » de ses goûts, comme « pratique » ou « professionnel » selon la profession ou la prétention du lecteur, comme « roman » ou comme « livre sur l'histoire » selon l'importance accordée à la différence entre documentaire et fiction (dont on sait que la perception est très variable). Si les rapports que le répondant entretient avec la « légitimité culturelle » déterminent sa façon d'indexer ses lectures, ils influent aussi sur l'image qu'il tentera de donner de lui-même à l'enquêteur (représentant plus ou moins à ses yeux de cette légitimité) : ces « bluffs » (dont il existe plusieurs sortes) sont un peu moins praticables quand il faut donner des titres et non plus cocher des cases. La citation est l'indice indiscutable - sinon toujours d'une lecture effective -d'un rapport plus investi, plus attentif au genre dont le livre est un spécimen que l'on n'aurait pu nommer sans un minimum de familiarité.

Ayant donc recueilli un corpus de livres, j'ai dû décider de la classification à utiliser ou fabriquer la mienne : occasion de réfléchir systématiquement aux taxinomies utilisées pour les livres, occasion surtout de mettre à l'épreuve un concept bien connu désormais en sociologie de la culture, celui de « légitimité culturelle » sur lequel je reviendrai.

Le rang c'est la classe

Très généralement, tous les critères de classification peuvent être répartis entre deux principes : l'un est typologique ou uniquement différentiel, l'autre est hiérarchique ou ordonné. Dans une classification typologique, les éléments à classer sont regroupés par leurs similitudes, séparés par leurs différences (par exemple êtres humains selon le sexe, produits, oeuvres, pays...) sans qu'un axe de comparaison évident n'impose d'attribuer un ordre (sinon aléatoire ou arbitraire) àux classes ainsi distinguées. Pour les livres, c'est en principe le cas de la classification décimale Dewey, qui différencie les documentaires selon leur contenu, leur situation dans l'encyclopédie.

Dans une classification hiérarchique, les éléments sont non seulement différents, mais ordonnés suivant des séries reconnues: c'est le cas bien entendu de toutes les grandeurs mesurables, de toutes les données quantitatives; mais c'est aussi celui des concepts qui ne sont pas quantifiés, mais suivent un ordre admis par tous (couleurs de l'arc-en-ciel; séries temporelles des jours, des mois, des années; hiérarchies administratives, militaires; appréciations de tests et jugements qualitatifs). Nous pouvons énoncer notre question principale ainsi : la classification des oeuvres par genres est-elle typologique, ou n'est-elle pas plutôt hiérarchique, et quel est alors le sens et le principe de cette hiérarchie ? Interrogation que la sociologie transporte sur tous les terrains, interrogation toujours nécessaire à la mise en doute des évidences trop bien établies.

Une des opérations fondamentales de l'ethnocentrisme (qu'il soit de race, de classe ou de sexe) est de transformer une différence en un ordre, un caractère en une place ou un rang, de faire d'une classification un classement. Précisons, après Lévi-Strauss 3 : de fabriquer à partir de différences un ordre et un seul, comme ordre « naturel » de ces différences, là où on pourrait ordonner ces différences en un nombre indéfini d'ordres possibles, selon les points de vue, les critères et les unités de mesure adoptés. Ainsi des différentes cultures humaines, ainsi des deux sexes, ainsi des âges de la vie. Ainsi des compétences professionnelles (je ne dis pas des conditions professionnelles, qui sont, elles, indiscutablement inégales sous le rapport du temps de travail, de la rétribution, du prestige, de la mortalité etc.), ainsi des œuvres, des livres, des genres.

Une classification typologique des textes peut se fonder sur quelques critères divers : le contenu du livre; son usage; ses usagers ou ses destinataires. Le contenu du texte est en général défini par rapport à la réalité extérieure. C'est le premier principe de la classification en rayon : fiction ou description du réel, roman ou documentaire, et si documentaire, quelle région du réel ? Le contenu du texte peut aussi être classé selon un critère purement textuel, « interne » si l'on veut, critère qui n'a pas à prendre en compte l'adéquation du texte à une réalité indépendante, mais son « style », pour parler comme l'ancienne Rhétorique, ou son type de « vraisemblable », ses règles de fonctionnement propre, pour parler comme la nouvelle 4.

Cette mise au point permet de constater régulièrement combien les classifications sont hétéroclites sous le rapport des critères qu'elles mettent en oeuvre. Pour le dire autrement, elles juxtaposent en général sur un même axe des dimensions différentes qui devraient logiquement se croiser en découpant chacune des sous-catégories dans l'autre. Un exemple entre d'autres : la catégorisation utilisée par le Syndicat national de l'édition pour ses statistiques par branche a recours d'une part au contenu : sciences humaines; livres scientifiques professionnels et techniques; encyclopédies et dictionnaires; littérature, (qui mélange fiction et documentaire); Beaux-Arts et beaux livres; d'autre part, à l'usage ou aux usagers : livres pratiques (cours pratiques; guides touristiques; cartes et atlas); livres scolaires; livres pour la jeunesse.

Dans la théorie même des genres, on trouverait déjà la même confusion des principes. Ainsi la science-fiction n'est pas un genre, selon une remarque de Boris Vian, puisqu'on y retrouve les subdivisions de la littérature « réelle ». Ainsi, à un autre niveau, la bande dessinée est un des Beaux-Arts, un médium, comme d'autres anciens et nouveaux (livre, chanson, théâtre, roman-photo, cinéma, opéra, danse, peinture, etc.), qui peut être le vecteur de différents genres.

Ah ! les braves genres

Ces illogismes n'auraient d'inconvénient que pour les classificateurs ou les théoriciens de l'art si dans cette hétérogénéité des critères ne s'introduisait toujours la confusion entre le type et le rang, et avec elle, le préjugé sur la valeur ou la dignité de l'oeuvre. La prise en compte des usagers ou des destinataires amène à celle de la qualité, c'est-à-dire de la condition de ces derniers. Le classement par genres s'accompagne presque toujours d'une hiérarchie des genres : tout genre n'est-il pas « bon » ou « mauvais genre » ? Il suffit de penser au cinéma, à la bande dessinée, au western, au roman policier, à la science-fiction pour voir comment un genre peut se trouver classé, mal classé, non pas tant par ses contenus que par ses destinataires (« jeunesse » ou « masse »), à travers une idéologie de son effet supposé, de son usage, sur laquelle je reviendrai. Il est donc indispensable de clarifier la relation entre la classification des livres en genres, types, thèmes etc. et l'évaluation des textes, pour ensuite s'interroger sur ce qu'est cette évaluation. Ordre logique, mais qui obéit plus aux nécessités de l'exposition qu'à celles de la réflexion effective, car c'est un mouvement simultané qui critique les interprétations hiérarchiques de la classification et les préjugés cultivés qui opèrent dans l'évaluation.

Les cultivés les plus persuadés de la « légitimité » de leur jugement sont d'ailleurs souvent les premiers à refuser l'usage de la notion de genre, de toute étiquette en général, pour laisser demeurer seule la « qualité de l'œuvre ». Roger Ikor : « Hier Gide tortillait du croupion autour du roman policier, qui était ci, qui était ça, et qui promettait tant de choses encore. Aujourd'hui d'autres s'excitent pareillement sur les bandes dessinées (...). Pour ma part, en tout cas, dès que je vois le roman se préciser de quelque appellation contrôlée, je sais que j'ai affaire à une classification américano-commerciale, calquée srir les films de catégorie A, B ou Q. De même que le cinéma, en tant qu'art, refuse toute étiquette comme western, horreur ou fiction, le roman, le vrai, se borne à produire des romans, qui ne sont ni pour dames, ni pour intellectuels, ou toucheux de bœufs, qui ne sont ni psychologiques, ni sociaux: qui sont, voilà tout» (1).

Résumons la pirouette intellectuelle : du point de vue de la qualité, l'appartenance à un genre est indifférente; donc l'appartenance avérée ou revendiquée à un genre est une marque d'infamie qui suffit à rejeter le texte en dehors de la « littérature vraie », c'est-à-dire que les genres entiers sont exclus de la « littérature », quitte à arracher à leur genre de naissance des oeuvres de qualité pour les intégrer à la « littérature ». Le premier éclaircissement consistera donc à tenter de rendre indépendants la dimension typologique (genres et disciplines) et le classement par niveaux de « qualité » ou de « dignité ».

Niveau-logie

Comment les sociologues évaluent-ils le niveau culturel d'une œuvre ?

S'agissant de situer un texte aussi objectivement que possible, et non plus par auto-consultation de sa propre sensibilité, on peut recourir : à une analyse sémantique du texte, destinée à en évaluer l'accessibilité; à une description de ses publics; au jugement de personnes « compétentes » constituant un jury autorisé (méthode suggérée par J. Dumazedier) (2).

On pourrait être tenté de voir là une façon à peu près objective d'approcher la qualité intrinsèque d'un texte, sa qualité absolue. Ce glissement est sensible même chez certains sociologues, alors qu'il est de bonne méthode sociologique de remarquer que tous ces critères sont relationnels, c'est-à-dire basés sur les rapports qu'un texte entretient avec son extérieur, et en particulier ses lecteurs. Autant dire qu'on y rencontre la société et ses hiérarchies.

Accès-cible

Cela est vrai même du critère d'accessibilité, apparemment le plus « propre » au texte. La lisibilité ne peut être appréciée indépendamment des lecteurs : pour dire ce qui est difficile, il faut savoir ce que savent et comprennent les lecteurs, il faut connaître leur « langage standard », leurs attentes pour dire à quel point le texte s'en écarte, les surprend, les déroute 5. Il paraît incontestable qu'une oeuvre « difficile » (poésie moderne, « nouveau roman », art non figuratif, etc.) sélectionne socialement son public. Mais il faut nuancer très fortement l'interprétation de ce constat par deux remarques liées : d'abord la « difficulté » mesurable est la difficulté sémantique la plus immédiate. Mais il y a un autre niveau : celui de l'organisation des possibles narratifs, de l'intrigue pour les romans, celui de l'organisation logique de l'information pour les documentaires, qui peut être très indépendant de la lisibilité immédiate. Des textes faciles à lire peuvent ne pas rebuter un public populaire, alors qu'ils présentent une grande complexité au niveau des événements et de leur cohérence. Denis Roche le remarquait : « Comment se fait-il que la science-fiction soit avant tout une littérature populaire ? Les romans les plus difficiles d'accès (je pense par exemple à Philip K Dick) ne sont pas, à proprement parler, « populaires », cependant ils touchent un grand public. Tout se passe comme si la question de la qualité ou de la plus ou moins grande difficulté des textes ne se posait jamais en science-fiction » (3). On objectera que rien ne prouve que cette complexité est perçue ou comprise par le lecteur peu cultivé. Je répondrai, et c'est la deuxième remarque promise, que rien ne le prouve non plus de la part du lecteur cultivé.

Plus généralement, rien n'assure que l'accès aux oeuvres « difficiles » s'accompagne de la compréhension, du déchiffrement adéquat de ces œuvres et s'explique par la maîtrise de la compétence culturelle nécessaire à leur déchiffrement. Pour expliquer que des gens cultivés citent un livre, le lisent (ou le parcourent ? ou l'achètent sans le lire ? ou le commencent et ne le finissent pas ?), entrent dans un musée (et le traversent à quelle vitesse ? en retirent quoi ?), ou assistent à un concert, il suffit de supposer qu'ils se sentent le droit de le faire, qu'ils estiment que « c'est pour eux ». Il n'est pas indispensable qu'ils y comprennent quelque chose, qu'ils en retirent quelque chose. D'ailleurs, qui le vérifierait et comment ? On n'est plus à l'école. Or l'école est une des rares institutions qui tente de contrôler un peu ce qu'ont réellement compris les récepteurs d'un message culturel. C'est dire avec quelles précautions il faut conclure à partir des tableaux statistiques de pratiques culturelles : il y a peut-être des pratiques facultatives dans lesquelles on ne persiste pas si on échoue trop (les pratiques sportives, sans doute), mais ce n'est pas le cas des consommations culturelles, ne serait-ce que parce que la définition de l'échec y est floue, et le contrôle incertain, surtout s'agissant du public « au-dessus de tout soupçon » !

Restent la méthode des jurys et la description des publics. Comme pour la lisibilité, j'en dirai d'abord que ce sont des méthodes objectives à condition de ne pas leur faire dire plus qu'elles ne montrent, et précisément de ne pas y trouver l'indice d'une qualité intrinsèque des œuvres. Ensuite, la première est un « concentré » de la seconde : le jury n'est qu'un super-public dont les membres sont reconnus, investis de pouvoirs spéciaux en matière d'évaluation artistique ou scientifique. Le sociologue, en recourant à eux, ne rompt pas avec le classement des oeuvres par leur public : il choisit un public particulier, plus sûrement porteur des valeurs de légitimité culturelle qui s'imposent au moment. Autrement dit, il fait comme un État qui, devant prendre une décision, peut hésiter entre plusieurs experts et prend déjà la décision en choisissant l'expert qui lui conseillera cette décision-là. Qu'on pense aux choix concernant l'énergie nucléaire. A son modeste niveau, le chercheur qui semblerait s'en remettre à une compétence extérieure déciderait déjà du classement qu'il utiliserait. Ce n'est pas criticable, à condition de se rappeler qu'on obtient ainsi la valeur socialement reconnue des oeuvres. Ce que donne évidemment la description des publics. Celle-ci suppose qu'on admette que le niveau de l'œuvre est le niveau de son public. Cette affirmation peut sembler choquante et réductrice, mais elle a le mérite de rendre possibles le constat et la discussion sans lesquels n'existe pas d'effort d'objectivité.

Un cercle légitimiste

Mais il aurait été illogique d'utiliser ce principe de classement dans mon enquête comme dans toutes celles où l'on met en rapport des consommations avec la composition sociale de leur public. Il faut bien que le codage des pratiques (ici des goûts de lecture) soit originairement indépendant des caractéristiques des pratiquants. Sans quoi, le croisement des lignes et des colonnes des tableaux statistiques ne retrouverait que ce que le codage y aurait mis : cercle vicieux dans la méthodologie d'enquête.

Il reste que la réalité est effectivement circulaire et que la légitimité culturelle opère sur le mode du cercle vicieux. Elle dépend de nombreuses caractéristiques :

- lisibilité, style de l'oeuvre;

- caractères constitutifs de l'objet-livre : éditeur, collection, couverture, prix;

- discours d'accompagnement intégrés à l'objet, par stratégie de l'auteur ou de l'éditeur : présentation au dos, prière d'insérer, préface, épigraphe et dédicace, remerciements, taille et type de l'appareil de notes ou d'annexes éventuellement;

- discours externes autorisés sur l'œuvre (commentaires scolaires, universitaires, critiques, prix), qui peuvent eux aussi être partie intégrante de l'objet offert ou des circonstances concrètes de sa diffusion : bande publicitaire en cas de prix ou de critique élogieuse ; affichage en librairie des listes de best-sellers de L'Express ou autres ; exposition en librairie ou à la bibliothèque des livres passés à Apostrophes; catégorisation et classement en rayon, parfois même type de reliure, pour les livres offerts en bibliothèque ;

- enfin, choix et réaction des lecteurs et condition sociale de ces lecteurs.

On notera que la liste de ces critères, à l'exception des derniers constitue un équivalent économique de la méthode des juges, puisqu'après tout, la publication d'un texte dans telle édition ou collection et, le cas échéant, son couronnement par un prix ou sa présentation dans une émission ou une revue représentent les résultats de son passage devant divers jurys, de sa sélection par des publics spéciaux.

Or la légitimité sociale d'une oeuvre agit avant le choix par les lecteurs, appelle et détermine un mode d'appropriation déterminé, mais elle en résulte circulairement. Le « genre » d'un livre appelle la « manière » de le lire; la manière de lire un livre contribue à faire son genre.

Que veut dire tout d'abord le terme de « légitimité culturelle » ?

La « légitimité culturelle » 6 d'une oeuvre résume sa place sociale du moment, son classement social et non une hypothétique qualité absolue. Cette mise au point est d'autant plus nécessaire que la notion a connu une certaine diffusion hors du cercle restreint de la sociologie universitaire jusqu'à toucher certains professionnels de la diffusion de la culture, enseignants, journalistes et... bibliothécaires, et à susciter de leur part des réactions diverses, allant de l'« approbation venue du mauvais côté » (pour reprendre une expression de Hans-Magnus Enzensberger) jusqu'à la « résistance » en passant par la culpabilisation 7. Approbation venue du mauvais côté, de la part de partisans du préjugé cultivé qui croient que « légitimité d'une oeuvre » signifie qu'elle est légitimement reconnue, c'est-à-dire reconnue parce qu'elle est plus belle ou plus vraie. Résistance des populistes, des défenseurs des genres méprisés, qui veulent les réhabiliter contre un mépris collectif auquel ils estiment que le sociologue contribue. Culpabilisation de ceux qui, en toute bonne foi de prosélytes et de militants culturels, veulent transmettre la culture légitime à ceux qui en sont privés ou éloignés et se demandent s'ils leur rendent service ou s'ils leur portent tort.

La légitimité n'est ni éternelle ni universelle, alors même qu'elle se définit par ses prétentions à l'être. Avatars sociaux des genres : le roman, mineur par rapport à la poésie jusqu'à la fin du XIXe siècle, puis consacré sous la forme du roman psychologique; Balzac, commençant comme feuilletonniste comme Eugène Sue, et pas si mal jugé en tant que tel; en musique, prise au sérieux de genres aristocratiques mineurs (musique de divertissement, opéra italien), distinction de l'opéra après un XIXe siècle où il aurait plutôt mérité le qualificatif d'« art commercial » pour grand public bourgeois, etc.

Le degré zorro de l'écriture

L'arbitraire culturel (l'absence de fondement absolu de tout ordre culturel) se révèle aussi par l'inconsistance des argumentations qui veulent prouver la supériorité d'un genre ou d'une œuvre. On peut y relever deux schèmes principaux : les oeuvres de niveau inférieur sont des retombées des oeuvres supérieures, dont elles empruntent et dégradent les procédés ; un argument voisin montre que la culture supérieure comprend ou englobe la culture inférieure ; les textes intrinsèquement mauvais le sont parce qu'ils contiennent plus de stéréotypes que d'autres.

Alors que les premiers arguments sont définitivement hors du domaine du démontrable, la mise en évidence des stéréotypes peut sembler plus susceptible de constat objectif, et de mesure comparative. Aussi le caractère répétitif et la présence de clichés, éléments « figés », « solides » comme au sortir du moule d'imprimerie, justifient-ils souvent le déclassement d'une oeuvre. Comme chaque fois qu'elle a affaire à l'ethnocentrisme légitime, la sociologie doit d'abord explorer tout ce que peut produire la réplique, nécessairement polémique et défensive : « Et eux, que font-ils d'autre, en définitive ? ». D'abord s'assurer que tous ont eu à répondre à la même enquête. L'« injustice » primaire, c'est d'oublier les oeuvres légitimes stéréotypées et répétitives. Ce questionnement en amène un autre : il faut se demander de quel point de vue c'est toujours pareil dans les genres légitimes aussi, de quel point de vue la lecture cultivée peut être décrite comme régie par une compulsion de répétition. Autrement dit, on relativise le présupposé d'une métaphore qui porte à penser possible une « stéréométrie » des textes comme des solides naturels, plus ou moins lourds, plus ou moins raides.

La stéréotypie apparaît à une écoute sélective : on peut écouter le même, comme on peut écouter le différent, dans un même message. Contrairement à ce que porte à croire l'application mécanique de la théorie de l'information à la communication culturelle, la partition entre le « bruit » et « l'information » est relative au mode d'écoute et ne peut être imposée par le message à lui seul. L'attention oblique réduit du message à du bruit... de fond. Inversement, l'écoute du jazz ou du rock consomme les impuretés du son pour elles-mêmes, le dirty sound.

L'orientation de la perception est relative, c'est-à-dire relative au genre. Ira-t-on reprocher à l'art lyrique la stéréotypie psychologique de ses Père Noble, Galli-Marié, Trial ou Dugazon ? S'interroger sur leur psychologie peut être le fait d'un historien ou d'un sociologue qui trouvera là comme ailleurs des données instructives, mais ce n'est pas le fait d'un amateur d'opéra. Sur cet exemple légitime (ou plutôt redevenu tel), on voit qu'il faut toujours se demander si les stéréotypes du genre, ce n'est pas ce sur quoi le genre ne travaille pas, ce sur quoi il fait des économies, ce qui reflète ses contraintes techniques, sans plus. L'ethnocentrisme culturel, en ce cas, consiste à remarquer les stéréotypes et à s'imaginer que c'est ça que les lecteurs ou les auditeùrs consomment en abrutis. Les économies d'un genre sont les intérêts d'un autre : clé de tous les contresens par latéralisation. Contresens de critiquer l'invraisemblance psychologique des Fantômas, au lieu de consommer l'onirisme des permutations, des déguisements, des mystifications (4). Contresens inverse de louer la spontanéité et l'authenticité de l'expérience chez Villon, qui, comme tous les lyriques médiévaux, développe avec virtuosité des lieux communs et des procédés.

On voit combien la qualité jugée de l'oeuvre dépend de l'orientation de la perception : façon dont est accordée et refusée l'attention, choix des objets et des modes de lecture, budget-temps de lecture et de relecture, bonne volonté vis-à-vis de l'œuvre, patience d'apprendre les règles du genre, intériorisation du « culte » et de ses bienfaits, dont parlait Alain (5). Or tous ces éléments dépendent du préjugé du lecteur, et ce dernier du degré de légitimité sociale de l'oeuvre. Mais c'est aussi là qu'on trouve la clé de la réussite des entreprises de réhabilitation des genres méprisés ou méconnus. Il suffit de les faire bénéficier des mêmes traitements que les autres pour y découvrir des richesses insoupçonnées. Ce n'est pas pour autant que le commentaire savant les y a artificiellement insufflées : ces richesses y étaient, mais sur un mode potentiel, implicite. « Sitôt qu'il y a dans le monde des connaisseurs de chevaux, on voit apparaître des coursiers remarquables. C'est qu'il y a toujours eu de tels coursiers, mais les connaisseurs sont bien rares » (6).

La littérature de masse défoule

Observer le cas de la « paralittérature » ou « littérature de masse » permet d'analyser en détail le clivage interne des genres en fonction de leur niveau de légitimité. Sous le terme de littérature de masse sont habituellement regroupés les romans policiers, de science-fiction et les bandes dessinées.

Qu'ont-ils donc en commun ? Du point de vue d'une analyse interne, rien de si évident. La bande dessinée, on l'a dit, est un autre médium. La science-fiction s'oppose à tous les autres romans « réalistes » (psychologiques, policiers et d'espionnage historiques), en ce que le réel auquel elle feint de renvoyer (car ses règles d'écriture sont bien de type « réaliste ») est différent de ce que nous admettons comme réalité extérieure actuelle ou passée. On pourrait d'ailleurs y distinguer un roman psychologique (Sturgeon), un roman policier (Asimov)... Ce qui les rapproche, c'est leur statut externe : ce sont des genres définis avant tout par leur illégitimité culturelle, à travers un discours sur leur effet supposé. On déduit a priori des propriétés intrinsèques du produit ses effets supposés sur le public, et de là la composition sociale de ce public. Policiers, espionnage et science-fiction sont supposés être les lectures populaires que l'on sait parce qu'ils sont une « lecture d'évasion », cette détermination se fondant sur la quantité d'imaginaire supposée plus grande dans la science-fiction et le policier que dans le roman réaliste.

On sait le caractère obsessionnel de la métaphore du rêve éveillé ou de la drogue pour qualifier la lecture de fiction décrivant un univers imaginaire. Le préjugé culturel peut ici se mêler en toute bonne foi à la bonne volonté vis-à-vis des masses pour dénoncer un complot contre la conscience de classe ouvrière 8. C'est prêter à l'imaginaire la fonction d'« opium du peuple » que Marx attribuait à la religion, et Balzac avant lui à la loterie (« opium de la misère » dans La Rabouilleuse). Mais Gramsci remarquait que, si le roman policier est une évasion de la vie quotidienne et répond à un besoin d'illusion, cela est vrai aussi de toute littérature (7). Il faut dire de la drogue-lecture comme de toutes : que le problème de ce qu'elles font n'est même pas posé tant que n'est pas déconstruit le discours dominant qui, non seulement, juge moralement ou juridiquement, mais, antérieurement, nomme ou non d'un même mot des objets, des substances, des pratiques.

La métaphore s'applique à des lectures diverses avec des connotations morales diverses et finit par s'appliquer à toutes lectures : « ceux qui lisent beaucoup de livres sont comme des mangeurs de haschisch, Ils vivent dans un rêve (...) Le livre est l'opium de l'Occident » (Anatole France, 1888); « tous les livres se lisent comme on s'endort (...) C'est le sommeil nommé lecture » (Aragon). Elle finit par se revendiquer comme ce « vice impuni » cher à Valéry Larbaud, par un renversement que Veblen a bien décrit (8).

Ambiguïté à tous les niveaux

Pour réserver la réprobation à l'« infra-littérature » et la définir comme telle, bien des argumentations se suffisent d'invoquer une sorte de naturalité technique de l'oeuvre. Ainsi le succès du policier obéirait-il à une détermination quasi mécanique par la vitesse de lecture. Vite lus, parce que plus courts et plus faciles, plus faciles parce qu'écrits en phrases courtes, parce que vite écrits en définitive, ces textes s'opposeraient constitutivement à une littérature plus mûrie, riche de phrases plus complexes, appelant une dégustation plus lente. Nous avons déjà vu, à propos de la lisibilité, les limites de cette argumentation.

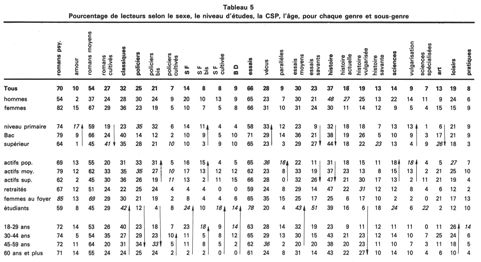

On verra plus loin ce que montre l'enquête sur cette littérature « de masse ». Disons déjà que policiers et science-fiction ont en commun d'opposer fortement les « actifs » aux « inactifs » (avec deux exceptions : la très forte lecture de science-fiction par les étudiants et la lecture moyenne de policiers par les retraités) et d'attirer les lecteurs de milieux populaires ou moyens plus que les lecteurs de milieux supérieurs (cf. tableau 5). Mais si l'on s'en tient à une définition quantitative des « masses » (à défaut de quelle autre ?), les romans psychologiques mériteraient plus d'être appelés « littérature de masse » (cités par 70 % de tous) que les policiers, et ces derniers (avec 25 % de tous) plus que la science-fiction (avec 14 %). Le caractère numériquement minoritaire de la consommation d'un genre est ambigu, puisqu'il peut aussi bien signifier la relégation que la sélection élitaire de l'accès au genre : autrement dit, la photographie synchronique des succès des genres ne suffit pas à renseigner sur leur tendance, croissante ou décroissante, sur leur abandon ou leur appropriation par tels groupes sociaux.

On peut cependant repérer dans le présent des indices de la carrière sociale des genres, soit dans les caractères « internes » des oeuvres soit dans la description fine de leurs publics. Une remarque historique préalable : cette carrière historique des genres ne va pas toujours dans le même sens. Les ancêtres du roman policier au XIXe siècle n'avaient peut-être pas un public aussi majoritairement ouvrier qu'on pourrait penser. Le Journal des débats qui publiait les Mystères de Paris n'était pas une gazette populaire, et Sue fut estimé par l'intelligentsia de l'époque comme en milieu ouvrier. Ce qui ne s'appelait pas encore science-fiction était dans une situation assez ambiguë pour empêcher toute affirmation de l'unité d'un genre. D'un côté, des romans publiés en volumes, sous-titrés « roman des temps prochains », utopiques ou satiriques, etc. qui entendent rester littéraires et peuvent être signés André Maurois ou Léon Daudet; de l'autre, des feuilletons parus dans des périodiques populaires, s'annonçant comme « voyage », « aventure mystérieuse » ou « extraordinaire ». Le roman français d'« aventures scientifiques » ne disparaît que vers 1950 avec les éditions populaires, laissant la place libre à l'importation de la science-fiction américaine publiée dans des magazines populaires. Le mépris lettré pour le genre comprend de façon complexe un rapport à la « vulgarité » de toute consommation populaire mais aussi à l'envahissement du marché par une « pacotille » qui avait traversé l'Atlantique avec les GI. Ainsi de la science-fiction, de la bande dessinée, comme de la Série Noire, du rock'n'roll et du western.

Les lois de l'étiquette

L'histoire de l'illégitimité n'est donc pas une histoire simple, qui irait toujours du bas vers le haut. Elle ne l'est que sur une période historique assez courte. Mais c'est celle qui nous concerne ici, puisque c'est celle qui produit ses effets sur la situation actuelle et, en ce sens, il est exact que la prise de conscience collective de l'unité spécifique de ces genres s'est effectuée sous le signe de la disqualification. Mais ces genres sont l'objet depuis une vingtaine d'années d'une entreprise de légitimation (9), qui consiste à leur appliquer les mêmes démarches (critiques, commentaires, collections, rééditions, prix) qu'aux oeuvres légitimes, et à les constituer comme productions esthétiques. Il n'est pas simple de juger du succès social d'une telle tentative. Il faudrait d'ailleurs définir d'abord ce qui pourrait se nommer ici « succès », le même processus pouvant souvent s'appeler victoire ou défaite selon la stratégie dans laquelle on le comprend. Par exemple, la réussite de la stratégie de légitimation est-elle de dissoudre le genre en le faisant accéder à la dignité constituée du mainstream, ou bien est-ce de se créer une autre légitimité, coexistant pacifiquement ou pas avec la légitimité purement lettrée ? C'est du moins entre ces deux thèses que s'explicite la stratégie de légitimation pour ceux qui en sont partie prenante (10). La problématique de l'étiquette revient obsessionnellement dans l'argumentaire des critiques et des auteurs, de la part des procureurs comme des avocats.

Que le genre accède à la reconnaissance en tant que tel, ou qu'il y perde son nom, il reste que le traitement d'une oeuvre comme telle, c'est-à-dire comme légitime, prend dans les deux cas la même forme opératoire, inaccessible aux plus démunis culturellement, et cela avec une nécessité sociale relativement indépendante des critères du Beau, propres à telle époque et telle culture. Limite à toute idéologie de « contre-culture » ou de « sub-culture ».

Ce n'est pas pour autant que le genre est voué à s'intégrer dans un champ de légitimité inchangé. Il peut garder son identité spécifique, et son parfum d'exotisme social, tout en devenant susceptible de procurer plaisirs et profits sociaux attachés à la possession des biens symboliques légitimes. Cela ne s'appelle pas dissolution, mais récupération. Si la récupération suppose un rapport de second degré aux textes illégitimes, elle ne se limite jamais à une pure modification idéologique du rapport à l'œuvre - qui serait insaisissable par les méthodes quantitatives -, mais elle provoque : la re-production d'oeuvres passées; la production d'oeuvres nouvelles sous une forme plus « écrite », plus difficile, explicitement destinée à une lecture cultivée. D'où la possibilité de matérialiser au sein du codage le phénomène de tri et de sélection interne qui est en train de cliver ces genres eux-mêmes. Il y a toujours des indices objectifs du fait que l'auteur ou l'éditeur ont voulu excepter leur livre de la littérature de genre, et le distinguer des productions du « Fleuve Noir » ou des « Presses de la cité » : le prix, la collection, la présence d'une préface, d'une présentation de l'auteur, etc.

Plus délicat est le cas d'auteurs non « commerciaux », comme on dit, qui publient cependant dans une collection populaire: on trouve toujours cependant une marque de la visée d'un double public. Quand Jean Vautrin, futur auteur à succès du « néo-polar » français, publie ses premiers livres dans la Série Noire, il fait précéder l'une de deux épigraphes en vers (d'Arthur Rimbaud et d'Albertine Sarrazin), il dédicace l'autre « avec amour et abjection », signifiant instantanément par là (à ceux qui reconnaissent le titre d'une nouvelle de Salinger) par qui et comment il prétend être lu.

Passages à niveaux

Ainsi on peut relever des critères objectifs du statut d'une oeuvre (à telle date, en tel lieu, dans telle édition) accessibles à travers l'objet-livre lui-même ou par une petite enquête annexe, signes extérieurs du niveau de l'oeuvre telle qu'elle se proposait au lecteur qui la cite, avant qu'il ne la choisisse. On applique par là un principe de classement relationnel, fondé sur le rapport qui unit l'œuvre à l'état contemporain de la société, mais non à tel ou tel lecteur particulier. Pour décrire le cercle vicieux de la légitimité sociale, il fallait le couper en un point, c'est-à-dire classer les livres en prenant tous les critères cités plus haut sauf le profil du lecteur.

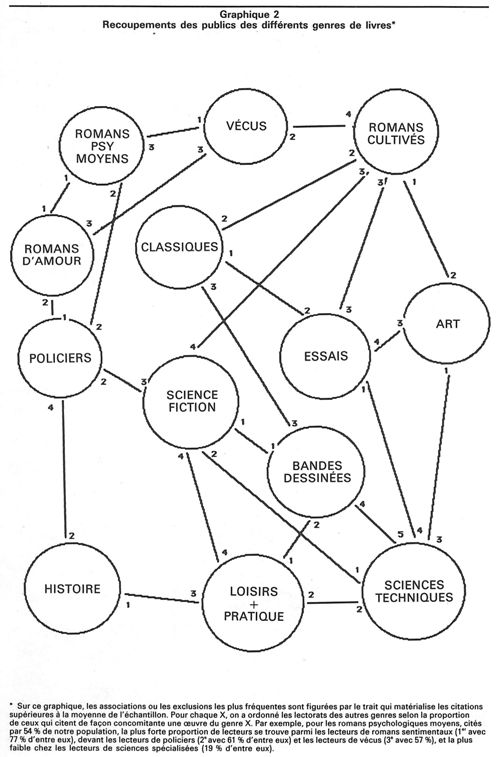

Cette prise en compte d'une réalité culturelle hiérarchisée est un trait permanent de la sociologie de la culture, aussi bien américaine que française, qui la décrit presque toujours en y repérant 3 zones. Par exemple, E. Shils distinguait 3 niveaux: brutal culture (illustrés, romans policiers, variétés), mediocre culture (magazines familiaux, radio, télévision, films grand public), refined culture (art traditionnel et avant-garde) (11). On voit ici les sociologues commettre la confusion déjà décrite entre genre et niveau : mais tout dépend alors de la signification qu'on donne au niveau, car il est vrai, qu'à certaines périodes définies, certains genres sont affectés en entier à un niveau social de dignité et réservés à telle classe de consommateurs. Mais il devient vite nécessaire, pour décrire complètement la réalité des pratiques, de considérer que les genres sont eux-mêmes traversés par des clivages de niveau. C'est ce que font les sociologues qui distinguent les pratiques culturelles « légitimes », la culture « moyenne », et les pratiques culturelles « illégitimes » (ce que d'autres appellent « culture de masse », « infra-littérature », « second rayon », « série B » etc.). C'est ce que j'ai appliqué systématiquement pour pro

duire un code qui croise les genres et la hiérarchie des 3 niveaux (voir tableau 1) :

- la littérature que j'ai appelée « bis » en référence délibérée à un certain étiquetage;

- les textes destinés au « grand public », dont la large lisibilité n'exclut pas la revendication d'une certaine dignité sociale;

- les oeuvres de diffusion restreinte, élitaire, caractérisées à la fois par leur type d'éditeurs et de distribution et par leur langue difficile ou spécialisée; j'y ai adjoint certains textes de genres illégitimes qui sont l'objet d'une lecture au second degré, humoristique ou nostalgique, et en tout cas savante.

L'application systématique du croisement fait apparaître des dissymétries, des taches blanches de la carte. C'est d'abord que la « légitimité sociale » affecte diversement la définition des « espèces » :

- certaines sont entièrement définies par leur position légitime : les classiques. Dans ce cas, ce caractère écrase celui du contenu, car les classiques comprennent aussi bien des romans, du théâtre et des essais philosophiques ou esthétiques. Mais les classiques effectivement cités étant presque tous des romans, et sinon de la poésie, j'ai pu les intégrer au regroupement général de la fiction.

- certaines sont, ou plutôt étaient entièrement définies par leur illégitimité (policiers, science-fiction et bande dessinée) dans un état récent du système, mais sont affectées par le processus de « légitimation », que j'ai déjà décrit.

- certaines sont entièrement traversées par les clivages de légitimité, qui y dessinent comme des étages : romans psychologiques, documentaires, cinéma.

Certaines cases ne devraient pas être vides, d'après les principes mêmes qui précèdent. Cela tient aux circonstances de l'enquête. Par exemple, on aurait pu rencontrer l'art ailleurs que dans la zone la plus légitime, les ouvrages pratiques et sur les loisirs ailleurs que dans la culture moyenne : mais il aurait fallu pouvoir ne pas se limiter à l'objet-livre comme « unité de texte de base » et « descendre » jusqu'aux catalogues, brochures, tracts, notices, prospectus, modes d'emploi, cartes postales, dépliants touristiques ou techniques, qui sont aussi des textes, eux aussi lus, eux aussi collectionnés et mémorisés, instruments d'une culture personnelle. Sans doute aussi aurait-il fallu avoir affaire à un autre public que celui que sélectionnent l'inscription en bibliothèque municipale et une forte lecture 9. Plus circonstanciellement encore, j'ai dû renoncer pour des raisons de volume statistique à distinguer la zone moyenne du roman policier (« Le Masque », Agatha Christie, Simenon) et à cliver les bandes dessinées (qui figuraient dans le code complet de dépouillement mais sont absentes du tableau 1). Je n'avais pas plus de chance de recueillir des titres de bandes dessinées « vulgaires » que des titres de livres pornographiques : seuls les répondants modernistes ou provocateurs pouvaient penser à citer comme « livre » un album de bande dessinée, alors que les questions amenaient sans gros problème des noms de livres ou de films non légitimes (sauf de la catégorie X déjà évoquée).

Classes de lecture

Globalement, la hiérarchie des niveaux de légitimité des oeuvres correspond à la hiérarchie des classes sociales, ou plus nettement au classement culturel, saisi par le niveau scolaire atteint par les consommateurs. Faute de quoi on pourrait douter de l'idée de légitimité culturelle, ou de la validité de sa mise en oeuvre dans ce codage des titres. Lecture et forte lecture d'« infra-littérature » sont ordonnées en raison inverse des deux hiérarchies : plus de la moitié des lecteurs populaires ou primaires en sont forts lecteurs.

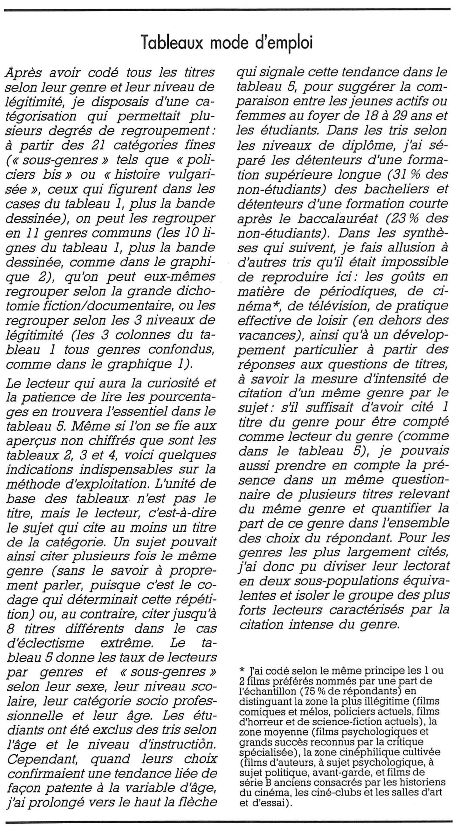

Conformément à la définition culturelle de la « culture moyenne », ce niveau est de loin le plus largement connu de tous. Mais il est nettement dédaigné par les plus diplômés et les étudiants. Culture intermédiaire, la « culture moyenne » présente cependant une structure de public plus proche de l'« infra-littérature » que de la lecture « cultivée » (du moins sur cet échantillon de gros lecteurs inscrits en bibliothèque). La lecture « cultivée » présente une structure de public inverse : lecteurs et forts lecteurs appartiennent aux milieux supérieurs. Mais une part non négligeable des actifs supérieurs (23 %) ne cite aucun titre « cultivé » (au lieu de 21 % des actifs moyens). Les écarts sont plus nets entre les niveaux scolaires, ou entre les étudiants et les retraités, confirmant le rôle de l'ordre scolaire (cf. graphique 1).

Il est donc indispensable de contrôler les résultats selon les genres « intrinsèques » à l'aide des niveaux de légitimité qui, fonctionnant comme variable-test, relativiseront l'idée d'une affinité entre telle classe socialement délimitée de lecteurs et tel genre. Les fractions sociales effectuent des choix, des tris de niveau, dont la résultante peut produire une apparence moyenne parfois dénuée de signification réelle (sciences, science-fiction, essais) ou une tendance de genre qui n'est que celle du niveau qui pèse le plus lourd dans les citations du genre (les romans moyens plus que les romans sentimentaux ou cultivés, les policiers « bis » plus que les policiers cultivés, les essais moyens et les vécus plus que les essais savants, de même en histoire).

La pertinence du test, c'est-à-dire la mise en lumière de tendances contraires à la tendance globale du genre, est évidente pour les romans « psychologiques », les essais, les sciences, à l'intérieur desquels s'opposent symétriquement le niveau « légitime » cité dans les classes supérieures instruites et le niveau « illégitime » ou vulgarisé cité dans les classes populaires primaires, ou encore pour les romans policiers, la science-fiction (et certainement les bandes dessinées) à l'intérieur desquels se clivent une consommation populaire ou moyenne et une consommation « légitimée » ou de second degré par les lecteurs instruits (cf. tableau 2).

Lectures de classes

Dira-t-on pour autant qu'il ne reste rien en terme de variation sociale selon les genres communs, de spécialisation sociale des intérêts, de préférence de classe ? Même quand on contrôle les catégories par les niveaux de légitimité, on retrouve quelques alliances et mésalliances bien connues. L'histoire, les arts (livres comme revues) et les romans « psychologiques » (du moins au niveau intense) constituent encore un establishment des genres, avec les classiques, quoique ces derniers rapprochent milieux moyens et supérieurs. La définition du goût légitime est ici univoque et vérifie l'équation: norme = goût des classes supérieures = goût des plus instruits, soit positivement, soit négativement, par l'exclusion, la privation, l'éloignement de ce pôle. Il apparaît beaucoup plus difficile de conserver une définition du goût populaire en termes de genres (sauf pour les récits vécus) : qu'il s'agisse des romans sentimentaux, des romans ou films policiers et de science-fiction, de la vulgarisation scientifique, c'est bien le niveau qui en fait le caractère populaire ou supposé « de masse ». Les policiers, la science-fiction et les essais « parallèles » sont aussi bien des goûts de classe moyenne. On retiendra que tout concourt à manifester le déclassement social des romans, peu à peu dessaisis de leur prestige au profit de la lecture documentaire et précisément des essais, détenteurs d'une autorité intellectuelle plus vivante que celle de la littérature 10. Enfin, il est difficile de nommer des préférences de genres typiques des classes moyennes, à moins de sortir des consommations livresques pour se tourner vers le cinéma et les intérêts de loisirs. Qu'il s'agisse de livres « grand public » (romans, essais, histoire contemporaine) ou de genres « modernes », l'interprétation doit se compliquer pour ces zones intermédiaires des goûts, où se rencontrent trop de tendances diverses pour qu'on puisse continuer à parler de « culture moyenne » sans la plus grande prudence.

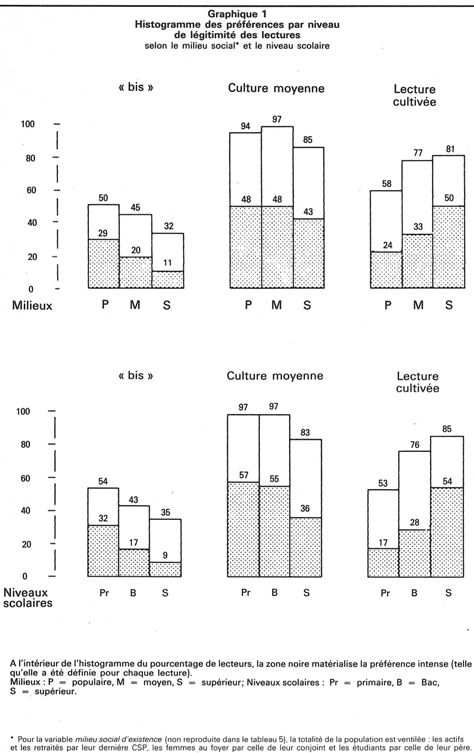

Par exemple, dans le cas des genres en voie de légitimation, il ne suffit plus de les caractériser par leur position « moyenne » au sens d'intermédiaire car ils se distinguent d'autres goûts « moyens » ou « populaires » par leur caractère « moderne », comme le montre le rapprochement des tableaux 2 et 3, Les niveaux « bis » du policier et de la science-fiction sont effectivement lus par des sujets d'éducation primaire, à l'inverse des niveaux cultivés des deux genres, et de la bande dessinée (telle qu'elle se revendique dans une enquête en bibliothèque municipale). Bande dessinée et science-fiction (« bis » et cultivée) décroissent avec l'âge. Le « polar » légitimé rejoint la science-fiction et la bande dessinée dans la « culture modernisée », alors que le policier de second rayon est plus proche d'un goût ancien. Ce dernier est d'ailleurs seul à être l'objet de la préférence populaire et primaire typique des genres illégitimes, comme pour les romans sentimentaux, la vulgarisation scientifique ou les films comiques et les mélos. Dans les autres cas, les courbes selon les deux ordres des conditions sociales et des niveaux d'instruction ne se superposent plus. Ainsi la science-fiction cultivée présente des courbes-typiques d'un goût en voie de légitimation : un maximum lié aux études supérieures, mais socialement un goût de classes moyennes autant ou plus que de classes supérieures. Une partie au moins de son public possède un diplôme haut, sans avoir accédé à une position sociale haute ou, pour les plus jeunes, en attendant d'y accéder : cette contradiction sociale porte à l'investissement de disciplines annexes ou « nouvelles » et peut promouvoir la tendance à opérer des choix fins dans les genres les moins traditionnels et à participer à leur légitimation. On voit tout ce qui sépare ces couches moyennes nouvelles, qui ont espéré ou espèrent une ascension sociale, de couches moyennes anciennes que l'amertume incline à des choix plus conservateurs.

Les anciens et les modernes

Certains goûts décroissent continûment avec l'âge et cette variation est presque toujours plus forte que celles qui s'observent selon d'autres variables (genres en gras dans le tableau 3). Comme toujours, on ne saurait distinguer a priori l'effet de l'âge, du vieillissement des individus, de l'effet de génération, d'appartenance à telle période historique. Certains genres « jeunes » se comprennent par la proximité de l'école : les classiques, les essais, en particulier savants, la lecture de revues. Lès lecteurs plus âgés sont plus loin de l'école, et en étaient sortis moins diplômés. Les autres genres, dont le rapport avec le niveau de légitimité est moins simple, constituent la « culture jeune » : science-fiction, bande dessinée, policiers « cultivés », cinéma en général, films « cultivés », films d'auteur, politiques, de ciné-club, lecture d'ouvrages sur les loisirs et de « pratiques », activités effectives (photo en particulier), en face de la culture ancienne : histoire, policiers (sauf policiers cultivés), journal, télévision. Là aussi, âge et génération sont indissociables: telle « sous-culture jeune » (qui n'est pas la nouveauté historique qu'on proclame trop vite) est la façon propre à cette génération de symboliser sa jeunesse, comme on le voit dans la constellation science-fiction bande dessinée activités (cf. graphique 2). Bande dessinée et science-fiction étaient moins répandues autrefois, si l'on veut; mais, de consommation typiquement enfantine ou adolescente, elles sont consacrées lectures d'adultes restés jeunes.

Inversement, l'histoire (sauf l'histoire savante) rassemble une classe d'âge (quoique préférée des classes supérieures, elle a aussi un public populaire). Les lecteurs âgés retrouvent rareté et valeur par rapport au passé. Dans l'association de l'histoire avec les romans policiers et plus encore d'espionnage s'exprime un goût pour l'information romancée ou la narration bien documentée (ou supposée telle), un certain exotisme politique ou géo-politique 11. Un faisceau d'indices statistiques atteste la convergence entre le goût pour l'histoire et l'intérêt pour l'actualité, en particulier politique (lecture de revues, surtout générales ; revues politisées, soit à droite, soit du PCF; informations et débats à la radio comme à la télévision).

Dans les variations continues selon l'âge, les retraités introduisent une anomalie pour certains genres : la lecture des essais grand public, des revues scientifiques et techniques décroît jusqu'à l'âge de la retraite mais remonte chez les retraités; les romans policiers, et particulièrement les plus illégitimes, les vécus, les revues de droite, ainsi que Le Point ou VSD, culminent dans la tranche 45-59 ans, et non chez les plus âgés (comme Match, Spectacle du monde, Jours de France ou les revues du P C F). Autant d'indices de l'appartenance sociale et du type de pratique de nos retraités en bibliothèque municipale, dont 44 % étaient de C S P (catégorie socioprofessionnelle) populaire (24 % ouvriers, 20 % employés), et qui se caractérisent par une autodidaxie militante, comme, à un moindre degré, les actifs populaires. La mesure d'intensité de citation le confirme en faisant souvent apparaître les retraités et les actifs populaires comme des lecteurs « polarisés » sur un genre, à l'opposé des lecteurs de milieux aisés, qui se caractérisent par l'éclectisme de leurs choix. Soit la citation intense confirme la tendance visible au niveau de l'accès indifférencié : histoire et policiers pour les retraités; documentaires, sciences, science-fiction, policiers pour les actifs populaires. Soit, de façon plus instructive, dans des cas où les C S P de retraités ou d'actifs populaires étaient mal placées par rapport aux autres selon l'accès au genre (tableau 5), la citation intense révèle une minorité agissante qui fait remonter le rang de sa C S P (activités et sciences pour les retraités; essais moyens et savants, histoire pour les actifs populaires) ou même le hausse au-dessus de la moyenne générale des forts lecteurs du genre : chez les retraités, pour les essais, en particulier grand public et vécus, les romans « psychologiques », surtout de niveau cultivé, les documentaires, la polarisation du goût inverse la relation entre pratique et appartenance, selon qu'on la considère au niveau de l'accès à la pratique (sans en connaître l'intensité) ou au niveau intense 12.

Légitimidité

Dans un groupe qui a peu de probabilité d'accéder à un goût ou à une pratique, ceux qui y parviennent cependant se signalent par la persévérance et l'intensité de la pratique, parce qu'il leur a fallu un engagement plus profond qu'à ceux à qui l'accès est socialement facilité, et parce qu'ils tirent ensuite des gratifications plus systématiques d'une conquête plus coûteuse. D'où la persistance de l'amour du savoir au-delà des conditions dans lesquelles il est un investissement socialement rentable. Et même dans les cas où il remplit une fonction « intéressée », comme la promotion professionnelle pour les jeunes actifs populaires, il lui préexiste probablement, comme il lui survit chez les retraités. L'investissement intellectuel de nos actifs populaires et de nos retraités en bibliothèque leur apporte les gratifications symboliques propres aux pratiques «désintéressées », luxe et oblation à la fois.

Les sujets populaires inscrits en bibliothèque représentent un prélèvement bien particulier au sein des classes populaires. Certains indices, comme leur rapport à la politique et à l'histoire, suggèrent qu'ils appartiennent surtout à la strate supérieure des classes populaires. L'absence surprenante des actifs populaires dans la pratique du bricolage et du jardinage (11 %, moins que les 21 % d'actifs supérieurs et les 25 % d'actifs moyens) laisse à penser que leur conversion aux intérêts livresques se paie de l'abandon de pratiques typiques de leur classe. Leur autodidaxie s'organise par rapport à la reconnaissance de la légitimité culturelle, qui pousse à avoir les mêmes consommations que les classes supérieures, et, à défaut, des erzatz de ces consommations.

Mais l'on voit dans leurs consommations des décalages que l'on peut difficilement comprendre ainsi et où on doit reconnaître une méconnaissance de la légitimité qui a cours, méconnaissance paisible, dépourvue de honte, comme dans leur usage de la télévision. Vis-à-vis de cette dernière, la bonne volonté culturelle de nos inscrits en bibliothèque municipale se marque autrement que vis-à-vis des livres : on ne retrouve plus l'effet d'inversion puisque c'est parmi les gros consommateurs de télévision que figurent ceux qui y sélectionnent des émissions « enrichissantes » (les documentaires T V de vulgarisation, sur les animaux, les médicales, Les Dossiers de l'écran; mais Apostrophes moins que les autres téléspectateurs; France-culture à la radio). Ce sont les groupes les moins consommateurs de radio et surtout de télévision, les jeunes et particulièrement les étudiants, qui préfèrent explicitement des émissions de divertissement (films surtout). La réalité sociale est dans ce cas plus complexe qu'une hiérarchie de la dignité des contenus parce que celle-ci interfère avec la dignité sociale différentielle des médias eux-mêmes.

La notion magique

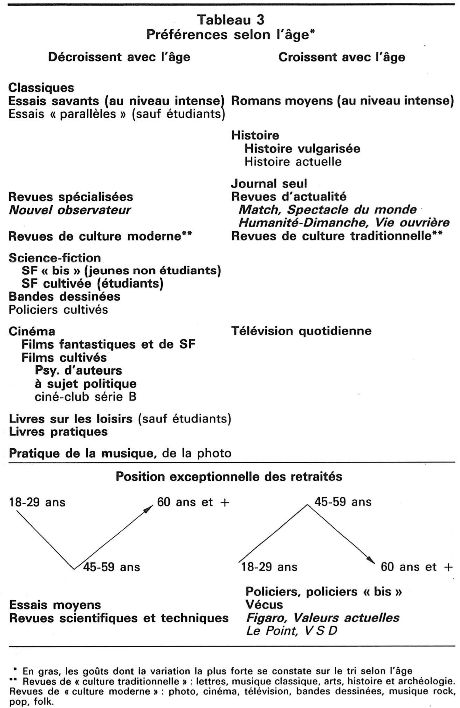

Le lecteur rendu à ce point pourrait se demander si je conclus que la notion de genre n'est d'aucun usage pour décrire les goûts des lecteurs. J'ai clivé les genres par niveau de légitimité, dont j'ai montré la correspondance avec la condition sociale ou le niveau d'instruction. J'ai mis en garde contre l'utilisation non critique des catégories psychologiques de besoin ou d'effet de la lecture de tel ou tel genre. Mais la pertinence de la légitimité ne se substitue pas de façon simple à la pertinence des genres pour expliquer les choix. Certaines associations de genres, qui semblent indiquer des « intérêts » propres à tel sexe, telle génération ou telle classe, persistent aux différents niveaux de légitimité. L'horizon d'attente lié au genre garde toute sa force dans ce cas, avec le correctif qu'il se joue de la frontière entre fiction et documentaire. Il faut pour le mettre en évidence un autre instrument que les tris du tableau 5 : ce sont les recoupements de lectorats qu'on voit sur le graphique 2.

On y repère des constellations de goûts qui ignorent la frontière entre fiction et documentaire : je ne veux pas dire que les sujets ne font pas la différence, mais qu'en tout cas ils satisfont un même type d'intérêt en prenant dans l'un et dans l'autre (histoire et espionnage, sciences et science-fiction, romans psychologiques et vécus). Les principes qui orientent le choix des genres préférés transcendent les genres proprement dits.

Il est aisé d'identifier les groupes de lecteurs qui ont en commun de citer de façon concomitante tel et tel genre, mais presque jamais tel autre. On identifie la constellation de la culture légitime : ceux qui citent les romans cultivés sont souvent les mêmes qui citent les livres d'art, les classiques, les essais. La légitimité la plus récente se signale par l'association des essais, des sciences et de l'art. La culture « jeune » ou de légitimation est évidente dans l'association de la science-fiction, de la bande dessinée, des policiers, des livres pratiques ou sur les loisirs et des sciences, qui forment un groupe de thèmes modernes et « actifs ». Certains regroupements établissent un pont avec des goûts plus légitimes, trahissant l'existence d'un double public, dont une partie pratique un éclectisme classique-moderne : science-fiction et roman étranger ou d'avant-garde, bande dessinée et classiques, ou art et sciences déjà signalé. On peut conclure qu'un genre a un double public chaque fois qu'il attire des lecteurs de genres mutuellement exclusifs : ainsi, les femmes au foyer ou à mi-temps plutôt aisées qui associent les arts et les romans cultivés n'ont aucun intérêt pour les sciences, et les ingénieurs qui associent les arts aux sciences ne citent pas de romans cultivés. De même sur le goût des romans policiers se rencontrent un public âgé et masculin, qui l'associe à l'histoire, un public jeune qui l'associe à la science-fiction dans un même goût pour le roman qu'on pourrait appeler « non-psychologique », et un public féminin qui l'associe au roman sentimental.

Romans d'amour, romans psychologiques grand public et vécus forment (avec les policiers) un groupe essentiellement narratif et plutôt illégitime. Mais son unité ne réside pas dans cette illégitimité, que nuance le recoupement vécus-romans cultivés, et révèle incontestablement un type d'investissement psychologique féminin, qui ne recoupe quasiment jamais l'intérêt pour les sciences.

Le deuxième texte

S'il reste vrai que les publics des romans sentimentaux et des romans cultivés s'opposent systématiquement par le milieu social et le niveau scolaire surtout, le roman psychologique demeure un goût féminin à tous les niveaux de légitimité. Les recoupements du graphique 2 suggèrent en fait une transition graduelle, un continuum de lectrices, associant surtout le roman d'amour le plus illégitime et le roman grand public avec le vécu, de même que ce dernier peut s'observer avec le roman le plus légitime. On est en présence de deux types d'investissement dans la lecture selon le sexe, qui correspondent grossièrement à une orientation romanesque et une orientation documentaire, mais qui traversent la frontière dans le détail : histoire, politique, policiers, science-fiction et loisirs extérieurs pour les hommes; romans psychologiques, essais (ceux qui supposent l'implication la plus personnelle : les vécus et les « parallèles »), arts et pratiques domestiques pour les femmes. Vieille opposition, aussi vieille que les mythes, qui voue les hommes à l'extérieur, à l'action, au rationnel, les femmes à l'intériorité, à la magie, au « personnel ».

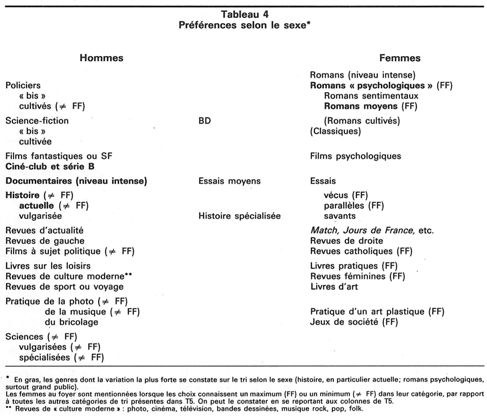

Est-il besoin de préciser que le sociologue ne voit pas dans un tel constat, si attendu qu'il soit, une opposition de nature, pas même celle, dernier cri, du cerveau droit et du cerveau gauche. C'est la trace, encore très nette, des rôles traditionnellement dévolus à chaque sexe par la coutume. A preuve l'accentuation, dans le tableau 4, du stéréotype du goût féminin par les femmes au foyer, ou, en d'autres termes, le fait qu'elles ont fortement contribué à l'orientation sexuelle des goûts que les résultats globaux manifestent : les dispositions liées à la vie au foyer accentuent l'éloignement des sciences, des policiers (surtout cultivés), de l'histoire (surtout actuelle) et l'affinité avec les vécus, les romans grand public, les livres d'art, les livres pratiques et les essais « parallèles ».

Dernière mise au point sur ce que je continue à appeler faute de mieux les « intérêts de lecture », je ne crois pas qu'il faille retenir de ce qui précède que les hommes pratiquent une lecture « objective » et les femmes une lecture « projective ». A des intérêts de lecture différents correspondent des modes d'investissement différents. Le rapport « impersonnel » est un autre mode d'économie psychologique, il obéit à son propre pathos même s'il n'en a pas l'air, même s'il ne veut pas le savoir. Tout texte est une caractérisation du monde, même le plus abstrait, le plus dépourvu de toute imagerie, et peut susciter des résonances émotionnelles, rencontrer une sensibilité - tendanciellement commune à tous ses lecteurs et explicative de sa vogue et de son « influence ». L'intérêt pour la science lui-même ne devrait pas échapper à ce type d'interprétation en terme d'économie psychanalytique ou idéologique de ses adeptes. En tout cas, si l'exploration des constellations d'intérêts ramène à des interrogations sur les « besoins psychologiques » qui se satisfont dans la lecture, elle ne permet certainement pas de revenir à l'idéologie qui prétend isoler, pour la stigmatiser, une production textuelle vouée à assouvir de tels besoins, que ce soit toute « infra-littérature » ou la « littérature féminine ».

En guise d'excuse finale au lecteur, je dirai que l'image des goûts de lecture s'est compliquée parce que j'ai essayé de la clarifier. Ce n'est pas contradictoire, si c'est la réalité qui est compliquée. Le genre comme principe d'orientation des choix n'est pas illusoire (surtout quand on le considère selon l'âge et le sexe des lecteurs), mais la légitimité des oeuvres correspond au classement socioculturel de leurs lecteurs. C'est qu'un principe opère à travers l'autre, dans les conditions spécifiques créées par l'autre, dans la réalité des pratiques comme dans le tableau 1. Quant à la correspondance entre la légitimité des oeuvres et le niveau socioculturel de leur public, on ne l'a affirmée que pour la nuancer aussitôt, ne serait-ce que parce qu'on ne peut superposer (sinon grosso modo) position sociale et acquis scolaire. Les décalages indiquent autant de groupes particuliers de lecteurs : lecteurs populaires et retraités en bibliothèque municipale, fraction autodidacte originale au sein des classes populaires; jeunes, instruits mais mal ou moyennement classés socialement, « marginaux » populaires ou nouvelle moyenne bourgeoisie en attente de promotion ; enfin membres des classes supérieures peu ou moyennement cultivés. Autant de fractions qui diffèrent par leurs goûts, par leur rapport à la légitimité culturelle et par le parti qu'ils prennent dans les luttes dont elle est l'enjeu, y compris sur ce terrain qu'est la lecture publique.