La reconstruction de l'économie politique des publications scientifiques

Ghislaine Chartron

Jean-Michel Salaün

Le poids des revues scientifiques dans le budget des bibliothèques universitaires est rappelé, en particulier pour les domaines Sciences, Technique et Médecine. Les versions électroniques et commerciales de ces revues, si elles apportent des gains qualitatifs certains, ne résolvent pas le problème des coûts, au contraire. Le réseau Internet donne aujourd'hui l'occasion au système de communication scientifique de trouver de nouveaux équilibres et l'article souligne en particulier l'initiative récente de différents organismes financeurs américains, innovant dans la logique de la « net-économie ». L'enjeu politique de systèmes et services innovants, dans le cadre d'une dimension nationale et européenne, est défendu.

The weight of academic journals in the budgets of university libraries is here recalled, in particular for the disciplines of Applied Science and Medicine. The electronic and commercial versions of these journals, if they bring certain quantitative gains, do not resolve the problem of cost, in fact quite the contrary. The Internet today gives the opportunity to the scientific communication system to find a new balance and this article underlines a particular recent initiative by various American financial organizations, innovative in the logic of the “net economy”. The political stakes for innovative systems and services, in the framework of a national and European dimension, is defended.

Die Last der wissenschaftlichen Periodika im Budget der Universitätsbibliotheken wird unterstrichen, vor allem im technischen und medizinischen Bereich. Auch wenn die elektronischen Ausgaben dieser Zeitschriften qualitative Vorteile bringen, so lösen sie das Kostenproblem nicht, ganz im Gegenteil. Heute bietet das Internet dem wissenschaftlichen Kommunkationssytem die Gelegenheit neue Wege zu gehen, der Artikel unterstreicht insbesondere die neueste Initiative verschiedener amerikanischer Financiers, die im Bereich der «net-economy» innovativ tätig sind. Der politische Einsatz innovativer Systeme und Servicedienste im nationalen und europäischen Rahmen wird an dieser Stelle verteidigt.

Aquí se recuerda el peso de las revistas científicas en el presupuesto de las bibliotecas universitarias, en particular en los ámbitos de Ciencias, Técnica y Medicina. Las versiones electrónicas y comerciales de estas revistas, si aportan beneficios calitativos seguros, no resuelven el problema de los costos, al contrario. La red Internet da hoy en día la oportunidad al sistema de comunicación científica de encontrar nuevos equilibrios y el artículo subraya en particular la iniciativa de diferentes organismos financistas americanos, que innovan en la lógica de la « net-economía ». Se defiende aquí la importancia política de sistemas y servicios innovadores, en el marco de una dimensión nacional y europea.

Dans le processus de publication scientifique 1, deux économies s'entrelacent : une économie symbolique, l'échange des idées (avancée de la science), une économie de biens, l'échange des textes (édition). Mais, à la différence de la plupart des autres domaines de la culture, ici les deux économies ont des logiques et des mécanismes très différenciés.

La première est subordonnée au précepte « publish or perish » (publier ou périr). Un chercheur, dans le monde académique, n'existe que s'il publie. Sa carrière suivra le nombre et la qualité de ses publications. Son laboratoire sera évalué aux publications de ses membres. Le financement général de la recherche est largement corrélé à ce processus. Cette économie n'est pas directement marchande, même si les applications des résultats des chercheurs trouvent souvent des valorisations dans l'industrie. La rémunération de l'auteur scientifique reste dans l'économie symbolique (pas de droit d'auteur, mais une reconnaissance des pairs). Le lecteur accède, quant à lui, gratuitement à l'article qui l'intéresse, le plus souvent grâce à une bibliothèque. Cette économie symbolique n'est pourtant pas un paradis, où les acteurs seraient mus simplement par un objectif commun et désintéressé d'avancée des connaissances scientifiques. Les batailles y sont sévères, les intérêts particuliers puissants, les coups tordus fréquents, mais leur analyse dépasse l'objet de cet article. Nous ne traiterons ici que le second volet de l'économie de la publication : l'économie éditoriale.

L'économie de l'édition scientifique est plus ordinaire. Il s'agit d'échanger des objets, les articles scientifiques, réunis dans des revues. Elle s'est organisée sous une forme marchande, reprenant les modèles de l'économie des publications de toutes communautés. Mais l'édition ordinaire, contrairement à notre édition des revues scientifiques, a intégré, avec plus ou moins de bonheur, l'économie symbolique. Un auteur est rémunéré proportionnellement aux exemplaires vendus de ses oeuvres. Un lecteur acquiert, contre argent comptant, l'exemplaire qu'il souhaite lire. Cette importante différence a des conséquences. Même si l'organisation de l'édition scientifique est marchande, ses acteurs industriels ne sont pas toujours motivés par la seule recherche du profit. Soit l'économie symbolique domine et, le plus souvent, les éditeurs sont issus des sociétés savantes dont la motivation financière est réelle mais seconde, soit la logique commerciale domine, il s'agit alors d'éditeurs commerciaux qui ont investi ce créneau.

Quoi qu'il en soit, les deux économies sont emboîtées l'une dans l'autre. L'articulation entre monde scientifique et monde éditorial se fait en amont par le responsable de la revue, qui, lui, est souvent intéressé financièrement à ses résultats (comme un auteur ordinaire), c'est lui qui organise la sélection des articles. En aval, les bibliothèques sont les vrais clients des éditeurs. Les bibliothèques rendent gratuit l'accès pour les chercheurs par une mutualisation des coûts d'achat. Mais le rôle des bibliothèques ne se réduit pas à cette mutualisation. Le service construit élargit considérablement l'offre proposée par les éditeurs aux chercheurs. La collection mise gratuitement à disposition comprend un large éventail de titres sur une vaste étendue de temps. Il permet ainsi un gain à la fois dans la qualité des informations recueillies et dans le temps de recherche. Le coût de la construction de ces services est important et mal mesuré. Plusieurs opérations ont d'ailleurs été externalisées, comme les transactions avec les éditeurs, confiées à des agences d'abonnement, ou le repérage des articles, pris en charge par des opérateurs de bases de données bibliographiques.

Ce modèle est aujourd'hui en reconstruction, s'appuyant sur les technologies numériques. Nous percevons assez clairement les éléments de la crise qui interdisent une pérennité de l'organisation ancienne. Il est plus difficile de dessiner les contours de l'ordonnancement nouveau qui s'installe non sans hésitations dans les soubresauts de ce qu'il est convenu d'appeler la « nouvelle économie » ou la « net-economie ».

La crise économique des revues scientifiques

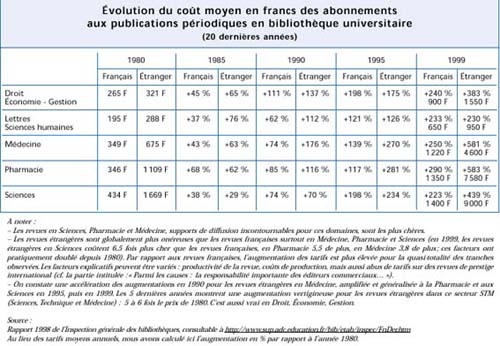

Lors du dernier congrès de l’Association des bibliothécaires français, Claude Jolly, sous-directeur des bibliothèques et de la documentation, rappelait la répartition des dépenses globales des bibliothèques universitaires en s’appuyant sur les chiffres de 1997 2, 378 MF au total répartis ainsi : 100 MF pour les ouvrages français, 45 MF pour les ouvrages étrangers, 46 MF pour les périodiques français, 129 MF pour les périodiques étrangers et 58 MF pour les autres ressources. Les périodiques représentaient alors 46 % des dépenses d’acquisition, les ouvrages 38 %, les autres ressources 16 %.

Ces chiffres généraux recouvrent en fait des réalités disciplinaires diverses dont Jean-Pierre Casseyre a suivi les évolutions depuis 1980, avec l’aide de différents correspondants des bibliothèques universitaires ; il dresse un tableau comparatif et évolutif pour les revues, consultable dans le rapport 1998 de l’Inspection générale des bibliothèques (cf tableau)

.

Ces résultats convergent avec les statistiques plus générales de l’Association of Research Libraries (ARL), qui montrent une augmentation de 175 % du coût moyen des périodiques, tout domaine confondu, entre 1986 et 1998 (augmentation cependant moins forte que dans le tableau précédent). Dans le même temps, le contexte américain est à la stagnation des budgets d'acquisition. L'étude pointe alors une tendance au désabonnement progressif des bibliothèques américaines à un certain nombre de revues : 7 % en moins d’abonnements en 1998 par rapport à 1986 (16). Soulignant la même tendance, l'université du Wisconsin indique : « L'université n'a pas reçu de subvention de l’État entre 1989- 1991 et 1997-1999, et 6 000 abonnements de revues ont été résiliés à la bibliothèque pendant cette période. Les résiliations sont devenues un rituel annuel » 3.

En France, en plus des collections propres à chaque bibliothèque universitaire, l'accès à la littérature scientifique s’appuie sur l’existence de centres d’acquisition disciplinaire, les Cadist, centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique, dotés de subventions particulières pour l’achat de ressources documentaires devant bénéficier à l’ensemble du réseau des bibliothèques. D’après une enquête récente que nous avons menée auprès des Cadist 4, malgré l'augmentation constatée des coûts, il ne semble pas que ces bibliothèques universitaires françaises résilient leurs abonnements de façon nette et régulière. Les désabonnements existent, mais ils restent ponctuels, sur une bibliothèque ou sur une année. Pour ces bibliothèques, certes plus riches que les autres, l'augmentation des budgets d'acquisition paraît couvrir l'augmentation des prix. Il n’en est peut-être pas de même pour les autres bibliothèques, ce qui demande vérification. Cet effort des finances publiques est dû à une conjoncture particulière qui additionne deux flux positifs : d'une part le retard, souvent dénoncé, des bibliothèques universitaires françaises n'est pas encore rattrapé, mais d'importants efforts sont consentis en ce sens 5 ; d'autre part, la volonté de la Bibliothèque nationale de France de développer des pôles associés se traduit par une augmentation supplémentaire des budgets d'acquisition de nombre de bibliothèques spécialisées. À cette tendance, on peut ajouter la situation particulière de l'Inist (Institut de l’information scientifique et technique) qui, en se rapprochant de sa maison mère le CNRS, a bénéficié lui aussi d'une intéressante rallonge budgétaire dans cette année 1999, lui évitant tout désabonnement.

La situation est donc totalement différente dans le monde anglo-saxon en général et plus particulièrement aux États-Unis. Il faut, par ailleurs, prendre conscience de la différence d'échelle : aux États-Unis, le budget de l'université de Yale consacré aux acquisitions est de 60 millions de francs par an, celui d’Harvard de 104 millions : il s'élève, comme nous l’avons dit précédemment, à 380 millions de francs par an pour l'ensemble des universités françaises 6. Ainsi, en termes de marché éditorial, deux bibliothèques américaines représentent presque la moitié de l'achat de documentation scientifique de la totalité des bibliothèques universitaires françaises. Les principaux clients des éditeurs, à l'échelle de la planète, modifient ainsi radicalement leur attitude vis-à-vis de leurs fournisseurs.

La croissance conjoncturelle des budgets d'acquisition en France masque cette tendance et explique sans doute en partie pourquoi les bibliothécaires français, malgré quelques dénonciations ponctuelles, sont beaucoup moins virulents que leurs homologues anglo-saxons vis-à-vis des stratégies commerciales des éditeurs commerciaux. Il serait paradoxal que, demain, le rattrapage des bibliothèques françaises se mesure plus nettement par les baisses du nombre de titres des bibliothèques étrangères que par l'augmentation de celui des établissements français !

La responsabilité des éditeurs commerciaux

Plusieurs explications ont été proposées à l'augmentation des tarifs des revues. Il faut faire la part, dans ces augmentations, des causes structurelles, conjoncturelles et des responsabilités des acteurs (10).

Une partie de l'augmentation des prix est simplement la conséquence de la croissance générale de l'activité de recherche qui augmente le nombre des publications. Sur ce point, bien des controverses existent concernant le nombre, la qualité des articles et des revues. Elles relèvent de l'économie symbolique et donc dépassent notre sujet. Contentons-nous de constater qu'il y a là nécessairement une source d'inflation sur les coûts. À cette première raison structurelle, il faut en ajouter une autre sur laquelle nous reviendrons plus longuement plus loin : les provisions nécessaires pour les investissements dans l'édition numérique. Si l'on considère que, globalement, les sociétés savantes ne font que répercuter leurs coûts sur les prix, alors on a, dans l'augmentation des tarifs des revues éditées par ces associations, une bonne idée des conséquences économiques de cette tendance structurelle de l'édition traditionnelle.

Une autre part de cette augmentation est due aux variations des taux de change ou des coûts de transport. Si, ponctuellement, ces éléments ont des conséquences, celles-ci devraient jouer dans les deux sens en fonction des fluctuations. Or l'augmentation constatée est forte et continue.

Il existe enfin une part qui relève de la rémunération du capital investi, autrement dit des bénéfices des éditeurs. Cette part, dans une logique marchande, est la conséquence des négociations du marché entre offreurs et demandeurs.

La situation des bibliothèques américaines, sous l'impulsion notamment de l'ARL, les a conduites à étudier de près ces augmentations de tarifs. Parmi les nombreux articles, retenons celui de George Soete et Athena Salabra, qui présente une synthèse de mesures réalisées à partir du coût du caractère imprimé dans une revue scientifique (12). Il en ressort des différences considérables dans une même discipline, par exemple en Physique en 1998, le coût pour 1000 caractères varie de 0,76 à 27,33 cents, soit d'un facteur de 36. Si l'on croise ces résultats avec la mesure du facteur d'impact des revues, on ne réduit pas l'écart, bien au contraire. Une étude menée de façon particulièrement rigoureuse par la Cornell University sur les revues phares en Biologie et Agriculture montre que les abonnements institutionnels demandés par certains éditeurs commerciaux sont « extraordinaires », comparés aux prix pratiqués par les éditeurs non commerciaux. Là encore, il ne s'agit pourtant pas de revues de meilleure qualité ou de meilleur impact. Les éditeurs commerciaux pratiquant les prix les plus élevés se trouvent au Royaume-Uni, en Allemagne et en Hollande. Les fusions et acquisitions récentes et nombreuses de certains ne peuvent qu’aggraver la situation pour les prochaines années. On consultera à ce sujet les travaux récents de l’économiste américain Mark J. Mc Cabe (8).

Parallèlement, les rapports d'activités des principaux éditeurs commerciaux révèlent des marges bénéficiaires confortables sur l'édition scientifique 7. Il est difficile de reprocher à un commerçant de vouloir gagner de l'argent, mais on peut remarquer que l'absence d'un réel marché concurrentiel interdit une régulation des prix. Même dans une perspective libérale, la situation ne paraît pas normale. Le caractère international du marché explique sans doute une part de la pérennité d'une dynamique qui porte à terme sa condamnation. Les augmentations compensent les désabonnements, mais les produisent aussi dans une spirale suicidaire.

Une interprétation possible de ce comportement, somme toute irrationnel, est peut-être la conscience aiguë du provisoire de la situation, et la tentation à la fois d'en profiter tant qu'elle dure, et de placer au plus haut la barre des négociations à venir. Plus les tarifs seront élevés, plus intéressante sera la base de discussion des prix des services électroniques.

La nouvelle donne de la diffusion électronique : un remède à la crise ?

Les premiers projets de diffusion des revues scientifiques sur Internet ont été anticipés, dans les années 90, par l’éditeur commercial Elsevier, notamment à travers l’expérience TULIP. L’ajustement progressif des choix techniques a considérablement fait évoluer cette offre, traçant par ailleurs le chemin pour d’autres éditeurs plus attentistes. L’accélération de l'offre depuis ces deux dernières années est impressionnante pour les revues « phares », à savoir les revues les plus prestigieuses dans chaque communauté scientifique. En médecine, par exemple, nous avons vérifié la disponibilité en ligne d’un échantillon de 50 revues les plus demandées sur l’ensemble des sections médicales des bibliothèques universitaires (titres identifiés par une enquête menée par la Bibliothèque interuniversitaire de médecine en 1998) : 49 titres, soit 98 % de notre échantillon avaient une version en ligne, impliquant 37 éditeurs différents. Les agences d’abonnements couvrent aujourd’hui entre 2000 et 3000 revues en ligne tout domaine confondu, chiffre en augmentation constante suite aux accords négociés progressivement avec les éditeurs.

Mais la demande existe-t-elle vraiment ? Il faut rester prudent, une étude qualitative partielle, menée durant l’été 1999 sur le campus de Jussieu, nous a montré que la demande et les usages étaient variables selon les spécialités, l’environnement, les statuts des chercheurs (6). Cependant, les avantages certains (délocalisation, accès permanent, accès personnalisés) associés à une culture du réseau en développement croissant laissent supposer un intérêt grandissant pour ce type de services.

Vers une économie de services intégrés à la revue

La mise en ligne des revues scientifiques sur Internet s’accompagne du développement de différents services associés à la diffusion électronique de la revue. Les techniques de numérisation permettent notamment d’envisager des services d’archivage, des services de recherche documentaire, des services de prédiffusion des numéros à venir, des services de veille personnalisés pour le lecteur. Certains éditeurs proposent dans le prix de l’abonnement électronique, l’accès à 10 ans d’archives de la revue (voir la politique tarifaire 2000 de l’Institute of Physics 8). Cette politique d’archivage aura des conséquences sur la mission de conservation dévolue jusqu'à présent aux bibliothèques.

Il existe aussi une possibilité de relier des services jusque-là séparés (bases de données bibliographiques, de sommaires, de citations, de données factuelles). C'est alors la mise en relation d'acteurs qui négociaient autrefois sur d'autres plans, par exemple les éditeurs avec ISI, Medline, OCLC, et tout dernièrement l’accord entre l’Inist et Elsevier pour un accès par article@INIST 9 à une partie du fonds de ScienceDirect.

Au-delà de l'intérêt évident en termes de service rendu, toutes ces initiatives ont la même finalité : remplacer la fidélisation du client fondée dans le papier sur le couple abonnement/collection, par une fidélisation basée sur l'articulation de services et l'ampleur du réseau. L'objectif est de séduire les usagers et de les retenir comme clients de la revue en ligne.

Mais, comment faire payer et combien, et même qui doit payer à qui ? Les éditeurs savent très bien qu’une facturation séparée risque d’échouer face aux priorités budgétaires des bibliothèques. La stratégie qui est en train de se généraliser est, dans bien des cas, de faire payer implicitement l’électronique par une augmentation de l’abonnement papier. La dissociation des deux supports n’est plus possible, le modèle de vente dominant est celui du produit joint obligatoire. Faute d'avoir encore construit un modèle économique viable dans l'électronique, les éditeurs commerciaux s'appuient sur les rigidités du marché papier pour tenter d'enfermer les bibliothèques dans leurs conditions. Il est significatif de voir se négocier des contrats sur trois années. Qui peut aujourd'hui prétendre connaître la configuration des services et du marché dans trois ans ? En « nouvelle économie », cela s'appelle se créer une rente.

Cette stratégie aura nécessairement quelques conséquences néfastes sur les acquisitions des bibliothèques, conduites à abandonner certains titres pour s’offrir l’électronique d’autres revues… De façon paradoxale, l’électronique induit actuellement des surcoûts aggravant la situation budgétaire des bibliothèques et renforçant la position dominante de certains titres, de certains éditeurs.

Une situation hybride et coûteuse

Mais, en termes de surcoûts, la situation est pire. Les usages très partagés et très complémentaires des deux supports imposent aux bibliothèques et aux éditeurs des dépenses supplémentaires.

Pour les éditeurs, l’investissement dans le numérique a engendré des dépenses importantes. Certaines concentrations autour de grands groupes commerciaux trouvent en partie leur origine dans cette capacité d’investissement pour l’électronique : dans le domaine médical, par exemple, les éditeurs Lipincott Williams & Wilkins et Raven ont été intégrés en novembre 1998 dans le groupe Wolters Kluwer, et Cell a été racheté par Elsevier en 1999. D’autres éditeurs ont extériorisé cette mise en ligne de leurs revues en s’associant à des partenaires tels que HighWire Press, spécialisé sur l’édition Internet. Par ailleurs, le coût de la chaîne papier demeure, et notamment les coûts d’impression et de distribution.

Pour les bibliothèques, la logique était jusqu'à présent de privilégier l’abonnement papier, de rendre disponible aux usagers les accès en ligne n’imposant pas de surcoûts, et de payer, en fonction du budget restant, certains surcoûts, pour des revues très demandées. Pour donner une échelle de grandeur, la bibliothèque centrale de l’Institut Pasteur a chiffré en 1999 une dépense supplémentaire de 76200 F pour l’accès en ligne à 25 titres sélectionnés. La stratégie grandissante d’intégration du prix de l’électronique dans le prix du papier va rendre plus difficiles ces choix à court terme, il va falloir analyser les surcoûts par rapport à l’année antérieure pour y voir clair…

La situation actuelle impose un double système de diffusion, papier plus électronique, d’autant plus coûteux. Le marché risque de se bloquer, une solution possible peut être le regroupement des clients sous forme de consortiums permettant d’introduire de nouvelles modalités de raisonnement à partir d’un portefeuille conséquent.

La solution du consortium

Les biens informationnels électroniques présentent la caractéristique de pouvoir être reproduits et distribués à un coût minime, la taxation des copies étant alors souvent inefficace, car difficilement acceptée. D’après certains travaux d’économistes, les stratégies tarifaires les plus adaptées seraient celles basées sur une logique de vente groupée et de politique de prix non linéaires, différenciés selon le type d’usage associé aux produits (13, 5, 1).

Ces stratégies sont celles qui guident les négociations en cours dans les consortiums en création et qui semblent satisfaire les deux parties. Pour l’éditeur, le raisonnement se fait à masse financière constante sur une période déterminée pour un ensemble de produits partagés par les membres du consortium, lui assurant ainsi ses profits dans un cadre contractuel simplifié; la vente groupée des titres lui assure aussi une forme de protection à des titres qui pourraient être fortement menacés (par l’usage croissant des prépublications par exemple dans certaines spécialités). Pour les bibliothèques, la répartition des produits à acquérir est souple, réajustable et les partenaires peuvent bénéficier des abonnements de chacun sous le principe de l’accès électronique croisé (« cross access »). De façon compatible avec leur budget futur, elles peuvent proposer, selon cette logique, une offre plus large de titres à leurs lecteurs. Cette réorganisation les conduit, par ailleurs, à réviser la coordination de leur politique d’acquisition pour la répartition des abonnements, et pour la complémentarité entre les accès électroniques et les collections papier. Mais qu’en sera-t-il lors du renouvellement du contrat du consortium ? Il sera alors difficile de revenir en arrière (ne plus donner accès à certains titres aux usagers), et le risque majeur est de voir les éditeurs imposer de nouvelles politiques tarifaires. Là encore, il faut être prudent quant aux verrouillages du marché, stratégie classique dans l'économie de réseau.

De plus, cette logique de consortium nous interroge, en France, sur plusieurs points : le niveau d’échelle des consortiums et le rôle que doivent jouer les structures institutionnelles mises en place, liées à l’acquisition optimale des revues scientifiques papier dans les bibliothèques, à savoir les Cadist, et la compatibilité avec le cadre imposé des « marchés publics ».

L’échelle optimale d’un consortium (locale, régionale, nationale) est difficile à définir, mais ce qui semble fondamental est l’échange d’informations entre consortiums pour ajuster des négociations favorables aux bibliothèques; les clauses de confidentialité jouant en défaveur du service public sont à bannir. À ce niveau, une politique volontariste de négociation nationale pourrait certainement être plus efficace pour imposer certaines conditions. Les consortiums mis en place aux États-Unis ont, par leur dimension et les budgets d'acquisition qu'ils gèrent, un poids dans les négociations avec les plus gros éditeurs (eux-mêmes devenus des géants) que ne peuvent atteindre les regroupements français, sauf à raisonner de façon concertée à une échelle nationale. Le risque indiqué plus haut d'augmentation des tarifs se double donc du risque, plus insidieux, de voir se régler l'économie de la publication scientifique dans un arrangement direct entre les bibliothèques américaines et les éditeurs internationaux (souvent européens, mais non français), sans que les bibliothèques françaises aient voix au chapitre.

Dans l’économie du papier, les Cadist ont pour mission d’acquérir un nombre élevé de ressources d’une discipline consultables sur place et accessibles par le prêt interbibliothèques pour les usagers des autres bibliothèques. L’introduction de l’électronique pose la question de l’extension des missions : les Cadist pourraient être la tête de négociation d’un consortium, permettant aux bibliothèques moins dotées de bénéficier de l’accès électronique à certaines revues pour leurs lecteurs. Il faudrait alors faire accepter la dimension interuniversitaire dans les négociations avec les éditeurs. D’après les premiers consortiums français constitués, cette négociation semble pouvoir aboutir 10.

On peut aussi élargir le raisonnement. Nous disposons en France d'une carte documentaire intéressante, si on adjoint aux bibliothèques universitaires les bibliothèques des établissements de recherche et l'Inist. Il y a quelques années une politique nationale a tenté de coordonner les efforts dans le domaine des bases de données bibliographiques. Il est étonnant, alors même que les enjeux sont autrement plus lourds, puisqu'il s'agit de l'accès aux textes, qu'aucune initiative sérieuse d'échange et de coordination ne soit prise à un niveau national. Comme si, dans ce domaine, le laisser-faire ne conduisait pas à l'évidence à des dépenses publiques inconsidérées.

Sur la question des marchés publics, la négociation reste aussi à mener. Les institutions publiques sont soumises à la règle des marchés publics, qui oblige à passer commandes en priorité auprès de certains acteurs économiques ayant remporté un « marché » identifié globalement comme supérieur à 300 kF. Ces mesures visent à réduire les coûts par une mise en concurrence. Elles sont en fait souvent inapplicables, compte tenu de la spécialisation extrême de certains produits et services. Des assouplissements sont tolérés si la preuve « technique » est apportée. Pour la documentation scientifique, les directives cherchent à répartir le marché entre les différentes agences d’abonnements présentes en France, pouvant alors sérieusement freiner des logiques de consortium direct entre bibliothèques et éditeurs. L’autonomie des universités permet de limiter les conséquences de ces contraintes gestionnaires ; par contre, les consortiums qui viseraient à regrouper des laboratoires CNRS avec des universités devront inéluctablement affronter ce type de problèmes.

Une proposition extrême : la diffusion directe sans bibliothèque

Dans un article récent, A. Odlyzko, mathématicien et l’un des premiers à « repenser la communication scientifique à l’heure du numérique », écrit « The infamous “journal crisis” is more of a library cost crisis than a publisher pricing problem, with internal library costs much higher than the amount spent on purchasing books and journals » (9). Chiffres à l’appui pour plusieurs universités américaines, cette démonstration est presque convaincante, mais pèche par la simplification de son raisonnement. Toutes les fonctions sociales et cognitives d’une bibliothèque sont écartées. On peut au moins citer trois points qu’il nous semble difficile de nier : le lien avec l'enseignement, les aspects multidisciplinaires et les échanges entre lecteurs. La logique d’Odlyzko est celle d’un chercheur confirmé, avec des habitudes de lecture construites, et dont la demande correspond à consulter des revues déjà sélectionnées à partir de son poste de travail. Il n'a pas besoin de bibliothèque, peut-être d'ailleurs n'en a-t-il jamais eu besoin. Mais la majorité des étudiants (et de nombreux chercheurs) apprécient que l'on guide leur pas dans ce qui leur paraît un désordre souvent inaccessible, la littérature scientifique. La fonction pédagogique des bibliothèques est un enjeu souligné par beaucoup. D'autre part, la nécessité de ne pas enfermer les disciplines, les spécialités sur elles-mêmes oblige à imaginer des dispositifs de lecture multidisciplinaire. Cette obligation est d’ailleurs immédiate dès que l’on dépasse les disciplines très balisées comme la physique théorique, les mathématiques ou l’informatique; le butinage est alors facilité dans l’espace d’une bibliothèque « présentielle », au moins par son organisation matérielle. Enfin, il ne faudrait pas non plus oublier les échanges de travail initiés à la bibliothèque, terreau fertile pour le travail scientifique en général. Ces arguments ne sont certainement pas les seuls et même Odlyzko, après une brillante démonstration chiffrée, sent bien l’incomplétude de son raisonnement et précise brièvement : « Of course, this comparison ignores all the other functions of the library ».

De façon plus large, il est vrai que la diffusion électronique pose le problème du rôle de chaque intermédiaire entre l’auteur et son lecteur. Rôle de l’éditeur avec le phénomène d’autopublication, rôle des agences d’abonnements, des diffuseurs (2), comme le rôle des bibliothèques évoqué ici par Odlyzko. Mais, à chaque niveau, il faut réinjecter d’autres dimensions souvent liées à des questions sociales et qui ont tout leur poids pour miser sur la réussite d’un projet, l’aboutissement de missions. Le réajustement avec des logiques purement gestionnaires est nécessaire et nous ne pouvons donc souscrire à la thèse d’Odlyzko, convaincus de la complémentarité bénéfique entre la bibliothèque et des services à distance.

Nouveaux modèles de publication et de diffusion

Parallèlement à l’ajustement de l’offre existante pour l’électronique, se développent différents projets alternatifs pour la circulation des articles scientifiques. Le moteur essentiel qui anime ces initiatives a ses origines dans le débat fondamental de la construction d’un espace public, au sens d’Habermas, associé au moins à deux enjeux fondamentaux : d’une part, l’accès gratuit et facilité pour les chercheurs à des résultats financés en grande partie par les organisations gouvernementales et, d’autre part, l’exercice facilité de la dimension politique associée à l’orientation de la recherche scientifique. Les technologies associées à Internet permettent aujourd’hui de raviver ces débats en donnant la possibilité de construire de nouveaux dispositifs techniques. Cette question rejoint en bien des points les débats actuels sur la diffusion des « données publiques » administratives (voir notamment en France, le rapport Mandelkern) (7). D’une façon pragmatique, les innovateurs vont faire avancer ces débats en saisissant des opportunités pour réaliser ces dispositifs.

Les premières initiatives reviennent à quelques pionniers convaincus de l’intérêt des technologies de communication pour repenser la diffusion des écrits scientifiques. Parmi ces pionniers, il faut citer P. Ginsparg, S. Harnad, J.-C. Guédon… Les réflexions et les projets menés insistent sur le maintien d’une procédure de validation, jugée fondamentale pour tout travail scientifique. La nouveauté va concerner principalement le découplage de la fonction de validation des autres fonctions, la diffusion et l’archivage essentiellement pouvant être repensés à moindres coûts avec les technologies numériques (3).

Cette perspective est aussi liée à la remise en cause de la cessation intégrale des droits de l’auteur à l’éditeur des revues; une revendication majoritaire propose que l’auteur puisse garder certains droits de diffusion de ses articles selon certaines modalités qui restent à préciser, ce contexte permettant de construire des points d’entrée contrôlés par les institutions académiques.

Une expérience pionnière : la base de prépublications d’accès gratuit

Dans le cas du modèle de base de prépublications gratuites, initié en 1991 par P. Ginsparg, le rapport de force est installé entre les revues du domaine et ce dispositif de diffusion parallèle. La popularité de ce mode de communication est notable : en moyenne, plus de 2 000 articles sont soumis chaque mois contre 200 à la phase de démarrage; la consultation atteint 100 000 connexions par jour, le nombre d’usagers est estimé à 40000 dans le monde 11. Comme le souligne Mark Doyle de l’American Physical Society, éditeur majeur en physique : « The physics community is voting with their feet on the importance of e-prints in their day-to- day research and this is something that APS cannot and will not ignore. Afterall, they are APS and APS is they » 12. Une revue comme Physical Review D permet aux auteurs de laisser et de mettre à jour leurs articles dans la base de Los Alamos parallèlement à la publication dans la revue, 90 % des articles de cette revue sont dans Los Alamos, et Mark Doyle précise qu’aucune baisse significative des abonnements n’a été repérée pour le moment. Il y a peut-être une phase d’inertie qui risquerait de ne pas durer. Ainsi Mark Doyle entrevoit la mutation du rôle de l’APS dans le processus éditorial vers une fonction de valeur ajoutée concentrée sur l’évaluation, les services annexes d’archivage et de recherche. Les budgets actuels couverts par l’abonnement aux revues pourraient évoluer vers le modèle de « charge à l’auteur » ou de subventions en amont.

La réussite du modèle de Ginsparg s’appuie certes, dans sa communauté, sur une culture préexistante de circulation des prépublications sous forme papier, mais on observe que ce modèle, avec certaines variations, tend à s’étendre et sert de point de référence à différentes initiatives dans d’autres disciplines.

L’offensive des organismes finançant la recherche américaine

En prenant comme principe de considérer comme publiques les diverses publications scientifiques résultantes de projets financés en amont par des crédits gouvernementaux, les organismes de recherche, à des niveaux différents, diffusent aujourd’hui gratuitement divers types de littérature que nous avions l’habitude de baptiser « littérature grise » (rapports, lettres internes). Cette dynamique de mise en ligne de la littérature spécialisée, de moins en moins grise, de plus en plus visible grâce aux technologies réseau, anime aussi en premier lieu les organismes américains financeurs de la recherche ; la construction d’un espace de visibilité de la politique menée est en jeu.

Ces organismes, de par leur poids dans la recherche mondiale, envisagent d’aller plus loin, notamment en étendant ces points d’entrée gratuits (ou portails) aux articles, selon des modalités à négocier avec les éditeurs. Les éditeurs s’empressent pour le moment de consolider leur espace éditorial privé, comme le confirme le communiqué de presse récent annonçant l’interopérabilité des bibliothèques électroniques de douze éditeurs majeurs représentant plus de 85 % de l’édition scientifique mondiale 13. Pour mesurer la volonté de construction d’un espace public scientifique, un ensemble de projets méritent d’être précisés.

Le projet « Pubmed-Central » 14 du National Institute of Health (NIH) des États-Unis s’inscrit dans cette lignée de construction d’un point d’accès central gratuit, s’attaquant en partie aux problèmes de dispersion et d’accès facilité aux résultats de la recherche pour la communauté scientifique concernée. Ce projet, comme la base de Ginsparg, serait subventionné en partie par les institutions américaines chargées de financer la recherche, les coûts chiffrés pour Pubmed-Central seraient de l’ordre de 1 à 3 millions de dollars par an. De quoi s’agit-il ? Pubmed-Central fait suite à la politique d’accès gratuit à Medline (Pubmed) financé ces dernières années par le NIH. L’idée du projet en gestation depuis plusieurs années est de construire un répertoire central accueillant la littérature grise, les prépublications, les publications des revues médicales (à intervalle x par rapport à leur parution par l’éditeur), en veillant à des procédures de validation pour chaque source. L’accès serait gratuit, avec une première couverture pour janvier 2000 et assurerait la coordination entre tous les vecteurs de diffusion des résultats de la recherche biomédicale. Le dépôt de document serait probablement payant, impliquant une participation des institutions scientifiques de rattachement. Les vives discussions de l’été concernant les modalités d’acceptation des documents « non-peer reviewed » ont conduit à des désaccords et abouti à la volonté de l’European Molecular Biology Organisation (EMBO) de lancer son propre projet E-Biosci avec l’appui envisagé de la Communauté européenne, des institutions de recherche européennes et de fonds privés 15. Outre ce désaccord États-Unis-Europe, de nombreux problèmes restent à résoudre dont l’adhésion des éditeurs de revues qui se verraient, dans ce dispositif, dépossédés en partie de la fonction de diffusion.

Le projet « Pubsciences » 16 du « Department of Energy », en collaboration avec le « US Government Printing Office », vise à rassembler dans une base unique les références bibliographiques des articles fournies par les éditeurs de revues en Physique et autres disciplines liées à l’énergie. Accessible depuis le mois d’octobre 1999, la base rassemble 19 éditeurs, soit 1 000 revues. Le lien avec l’accès au texte intégral devrait être la prochaine étape, selon le modèle de PubMed. 27000 rapports subventionnés par ce ministère sont déjà consultables en ligne.

Citons aussi les réflexions en cours de certains présidents d’universités américaines qui, dans le cadre de l’Association of American Universities (AAU), ont proposé le projet NEAR (National Electronic Article Repository) recueillant et archivant les publications de leurs chercheurs, et proposant un délai de 90 jours d’exclusivité aux éditeurs. Cette proposition soumise aux sociétés savantes et éditeurs universitaires a rencontré pour le moment de nombreuses objections (MIT Press, National Humanities Alliance), ce type de projet risquant, selon leur analyse, de condamner en priorité, à court terme, l’activité des éditeurs à but non lucratif (16).

S’ils se confirment, les différents projets américains et notamment PubMed Central auront pour conséquence immédiate de renforcer la position déjà dominante de ce pays dans le domaine de l’information scientifique et technique internationale. Avec l’opportunité des technologies numériques en réseau, il est urgent de construire, selon la même logique, les points d’entrée « publics » pour l’accès à des ressources qui tiennent compte des particularités européennes. Certaines dynamiques, souvent financées par la Communauté européenne, sont déjà en place, : les projets EULER 17 (European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences) et EMIS 18 (The European Mathematical Information Service) en Mathématiques par exemple. Dans ce dernier projet, l’European Mathematical Society regroupant l’ensemble des sociétés de mathématiques des pays européens, a initié le service « Electronic library of Mathematics » mettant en ligne les revues de certaines sociétés nationales, avec une politique d’accès gratuit pour le lecteur. Le lancement du projet E-Biosci, s’il se concrétise, aura aussi un impact important sur les éditeurs européens dont les revues, il faut le rappeler, sont les plus chères dans le domaine biomédical 19. Il est certain que, pour les domaines des Sciences, Technique et Médecine, le niveau européen est la bonne échelle pour l’élaboration de projets de cette nature, notamment à travers le regroupement de sociétés savantes, mais il faut s’attendre à ce que les éditeurs en place (Elsevier, Wolters-Kluwer, Springer…) misent sur une position de contre-offensive.

En France, à un autre niveau, il faut déjà saluer l’initiative du CNRS avec la mise en ligne gratuite du service article@INIST donnant accès à certaines données bibliographiques de revues analysées par l’Inist. Ce service valorise les revues qui y sont analysées selon les choix scientifiques d’un organisme français et il assume implicitement une formation à la recherche documentaire importante auprès des chercheurs.

Mais pourquoi ne pas aller plus loin et rendre accessible aux universités, sur Internet, les bases Pascal et Francis ? Il n'est pas sûr que, tous calculs faits, le prix en soit si lourd. A l'inverse, le bénéfice de la masse critique directement atteinte donnerait à l'Inist un argument de poids dans ses négociations avec les éditeurs pour l'accès électronique. Encore une fois, sachons raisonner dans la logique de l'économie des réseaux. Le projet Webdoc 20 intégré à la mise en place du Système universitaire de documentation devrait aussi permettre de valoriser des sources nationales. Une coordination avec les institutions de recherche sera nécessaire, l’accès en sera gratuit.

À titre prospectif, il nous semble qu’il serait important de développer des projets dans le domaine des Sciences humaines et sociales, où les cartes ne se distribuent absolument pas de la même façon que dans les domaines Sciences, Technique et Médecine. La dimension nationale compte, et l’édition n’est pas dominée de façon aussi prégnante par le monde anglo-saxon. Il serait intéressant notamment de coordonner les principaux organismes finançant les revues scientifiques en France (CNRS et Centre national du livre), les principaux éditeurs de revues francophones et les projets de numérisation pour l’enseignement et la recherche (programme PNER 21), afin de réfléchir aux projets à mener. Les subventions pouvant être repensées, notamment en tenant compte de la construction d’un point d’accès en ligne rassemblant l’ensemble de ces revues. Les échanges avec les responsables de projets similaires, notamment JSTOR 22 ou les Presses universitaires de Montréal 23 seraient constructifs.

Initiatives des bibliothèques et des sociétés savantes

Pour déstabiliser certaines revues en position dominante menant une politique de coûts prohibitifs, plusieurs bibliothèques de recherche américaines ont initié elles aussi une riposte intéressante : elles se sont regroupées pour financer en amont de nouvelles revues sur des segments de marché identiques. SPARC 24 (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition), association créée sous l’impulsion initiale de l’American Research Libraries, regroupe 170 institutions pas uniquement américaines. L’idée centrale de SPARC est d’utiliser le pouvoir d’achat des bibliothèques pour favoriser de nouveaux modèles de communication visant à mieux répondre aux intérêts des auteurs et lecteurs. L’adhésion à SPARC est assez élevée, mais constitue une ressource principale pour les subventions aux projets. Plusieurs revues ont déjà vu le jour : PhysChemComm, publiée par la Royal Society of Chemistry avec un abonnement à $353, en réaction à la revue Chemical Physics Letters d’Elsevier à $8000, Evolutionary Ecology Research, dirigée par Michael Rosenzweig, de l’université d’Arizona, qui était rédacteur en chef d’un titre équivalent dans le groupe Wolters Kluwer… SPARC vise également à aider les sociétés savantes à affronter le marché de l’Internet en leur proposant certaines formes de regroupements; l’association finance aussi des projets pilotes en octroyant des subventions pour un total de $500000 fin 1999, un exemple est un projet en sciences cognitives en partenariat avec MIT Press.

Pour tendre vers cet accès gratuit au lecteur, certaines sociétés savantes expérimentent aussi le modèle économique de « charge à l’auteur » : il s’agit de faire payer l’auteur d’un article (son laboratoire plutôt) et d’assurer en revanche un accès gratuit au lecteur. L’Institute of Physics expérimente le modèle pour une nouvelle revue exclusivement électronique : New Journal of Physics, dans laquelle la publication d’un article coûte 460 euros. Cette pratique existait déjà dans certaines spécialités scientifiques comme la physiologie ; elle suppose une organisation de la recherche en laboratoires dotés d’un budget suffisant. Un tel modèle est peu envisageable pour les sciences humaines et sociales.

Scénarios pour l’avenir

Le système de la publication scientifique est-il en simple phase de rééquilibrage ou en mutation profonde ? Il faut voir évoluer la confrontation entre des offres commerciales en reconfiguration et les projets alternatifs débutants. La volonté politique d’appuyer certaines initiatives aura tout son poids. On peut déjà constater que les tensions sont vives et que les éditeurs en place accélèrent la consolidation de leur espace éditorial privé, notamment par cette annonce récente d’« interopérabilité » de leurs bibliothèques électroniques 25.

Trois configurations sont envisageables.

Le renouvellement du système sans changement structurel profond : mêmes acteurs, mêmes revues avec des réajustements de coûts pour l’entrée dans l’électronique réglés en partie par les consortiums. Cette configuration est celle souhaitée par les éditeurs commerciaux qui savent calculer en fonction de la pesante inertie du système. Il faut prendre conscience que les stratégies dans les réseaux se sont affirmées. Des manuels (11) sont proposés pour expliquer les meilleures recettes pour y battre monnaie et les éditeurs commerciaux les appliquent. Par ailleurs, peu de scientifiques ont une réflexion politique du système d’édition et peu sont prêts à déstabiliser leurs repères hérités.

Le système est rééquilibré localement, selon les spécialités scientifiques en fonction des rapports de force initiés notamment par des innovateurs : un nouveau titre arrive à détrôner un titre coûteux, les éditeurs acceptent d’assouplir leur politique de gestion des droits d’auteurs…

Le « chaos » suivi d’un nouvel équilibre : la sphère publique gagne du terrain, les politiques réinvestissent l’édition en construisant des points d’accès gratuits. Le projet de type PubMed Central réussit et est suivi d’initiatives similaires au niveau international avec une configuration complémentaire Europe/États-Unis principalement. Les éditeurs, commerciaux et non commerciaux, contre-attaquent en s'alliant et en proposant des services à valeur ajoutée, en inventant de nouvelles modalités de financement (publicité, clubs…) 26.

Ces configurations ne sont pas exclusives l'une de l'autre. De façon variable suivant les disciplines, des solutions intermédiaires verront sans doute le jour. D'autres schémas sont aussi possibles. Plusieurs acteurs ne sont pas encore clairement intégrés, volontairement ou non, aux constructions nouvelles comme certains opérateurs de bases de données bibliographiques et bien des innovations sont encore à venir (livre et encre électroniques…).

Nous avons essayé de montrer que les acteurs français ne manquaient pas de cartes à jouer. Certes les règles du jeu sont souvent complexes, les coups parfois délicats. Mais est-il bien raisonnable et responsable de rester à l'écart de la partie ? Rendez-vous dans un BBF de l’an 2010…